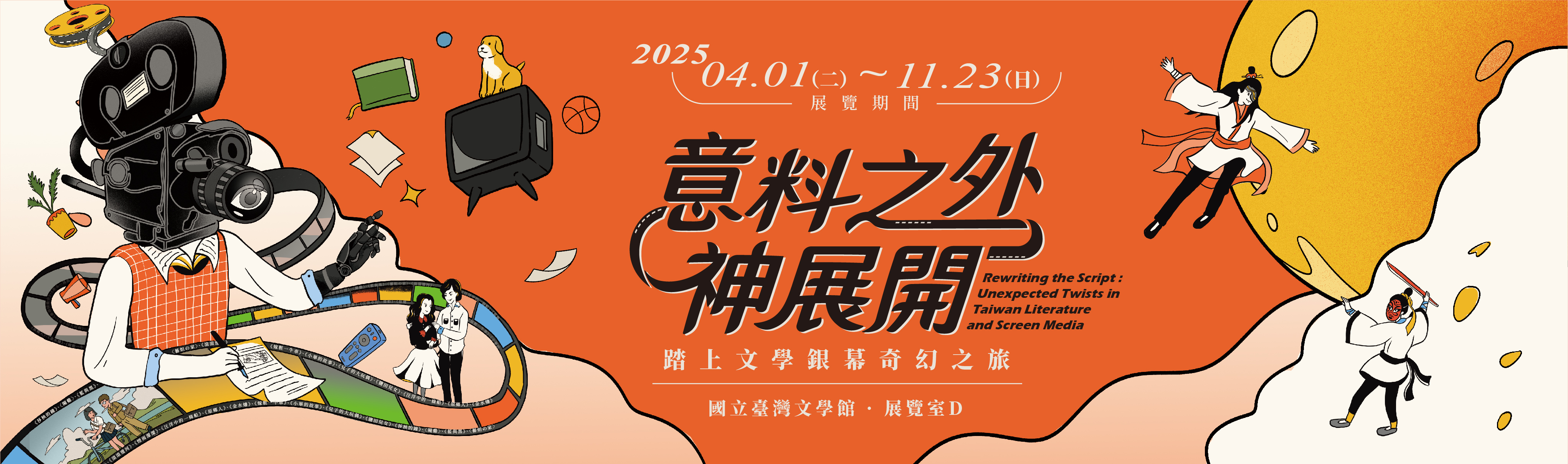

忠於原味才最棒?!影視與你我「追劇」的日常

忠於原味才是最棒?

忠於原味才是最棒?

— 影視與你我「追劇」的日常

20世紀電影流行之後,成為大眾傳播及娛樂不可或缺的創作形式,而文學作為一種古典的技藝(與記憶),也與電影相互結合輝映,為當代社會創造出新的視角與藝術觀點。

臺灣在日本時代先是迎來電影的發明與潮流,戰後臺灣電影人嘗試以本土語言來敘事,成就了一波台語電影高峰;1960年代瓊瑤愛情童話王國誕生,「三廳電影」也跟著流行起來;1970年代,武俠小說改編電影風靡一時,臺灣影業也與香港影業跨海較勁;1980年代,臺灣新電影運動崛起,開創了新的電影形式與語言,朱天文〈小畢的故事〉、黃春明〈兒子的大玩偶〉、白先勇〈玉卿嫂〉、廖輝英《油麻菜籽》等文學作品紛紛搬上影視舞台,尤其是青春或女性成長類型作品,至今仍影響如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等影視劇作。

早期文學改編影視作品大多忠於原著,隨著技術提升及國際影音串流平臺進軍臺灣,文學改編影視展開了嶄新的篇章;當代作品不僅顛覆傳統改編架構與風格,自臺灣文學沃土中挖掘IP原型,在原著精神上加入大膽創意,也同時保留在地文化特色,貼近生活,成為吸引觀眾並開拓國際市場的關鍵元素。

在當代影視串流風行的時代,臺灣文學與影視IP改編的前世今生是什麼?它們有什麼樣的流變與特色?讓我們娓娓道來文學改編與影像的崛起,在不同的歷史階段互相交會,激盪出哪些火花。

【當代文學改編的繁花盛景】

近年來,商業改編的電視劇佳作不斷,幾乎每部作品都帶來熱門話題,也帶動了相關社會事件與議題的討論。

侯文詠《白色巨塔》(1999)--> 改編為同名連續劇(2006)

楊富閔《花甲男孩》(2010)--> 改編為《花甲男孩轉大人》(2018)

廖運潘回憶錄《想到什麼就寫什麼》(2017)--> 改編為《茶金》(2021)

江鵝《俗女養成記》(2016)--> 改編為同名連續劇(2019)

吳明益《天橋上的魔術師》(2011)--> 改編為同名連續劇(2021)

陳耀昌《傀儡花》(2016)--> 改編為《斯卡羅》(2021)

天地無限《第四名被害者》(2015)--> 改編為《誰是被害人》(2020)

唐福睿《八尺門的辯護人》(2021)--> 改編為同名連續劇(2023)

指導單位 / 文化部

主辦單位 / 國立臺灣文學館

合辦單位 / 國家電影及視聽文化中心