轉折無極限!

轉折無極限!

—— 戒嚴時期的臺灣影視 (2)

瓊瑤的愛情王國

瓊瑤的愛情王國

1963年7月,具有自傳性質的瓊瑤小說《窗外》在《皇冠雜誌》上連載,引起熱烈迴響。1963年8月,戲劇工作者崔小萍將瓊瑤〈追尋〉改編成廣播劇《婉君》,開啟了長達半個世紀的「瓊瑤現象」。瓊瑤現象不僅只是訴說浪漫的愛情童話,成為當時臺灣人苦悶心靈的出口。

瓊瑤電影的男女主角們,如「二秦二林」(秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌),成為年輕人們浪漫投射的偶像,而演唱主題曲的歌手鳳飛飛、鄧麗君等人,也讓電影變得更加動人。不僅如此,瓊瑤現象帶動了臺灣「三廳電影」的發展,因為這些浪漫愛情電影的場景,大多發生在客廳、餐廳、咖啡廳裡。瓊瑤之外,大量的通俗言情文學跟影視結合。例如言情小說家玄小佛,作品改編電影的數量僅次於瓊瑤。她的第一部小說《白屋之戀》(1969),由白景瑞執導,改拍成同名電影(1972),並讓演員甄珍、鄧光榮成為人人欣羨的銀幕情侶。

同時期亦有其他文學改編電影:1968年,李翰祥及宋存壽執導《破曉時分》,即改編自朱西甯同名作品(1963);1972年宋存壽執導《母親三十歲》,則改編自於梨華《母與子》(1966),隔年獲得影評人協會最佳電影的殊榮。郭良蕙的《心鎖》(1962),因為對於情慾的描寫太過奔放,超越當時社會的界線,遭到文壇撻伐,《心鎖》也於1963年遭政府列為禁書,郭良蕙本人被「中國文藝協會」開除會籍,直到1986年才再度出版,該年被改編成由何藩執導的同名電影,但小說又二度遭到查禁,直到1988年才解禁。

煙雨濛濛、庭院深深 / 國立臺灣文學館藏

直到1980、1990年代,瓊瑤的《煙雨濛濛》、《梅花三弄》、《一簾幽夢》改編成電視劇,

依舊帶來收視熱潮;而電視劇《還珠格格》風靡臺灣與中國兩地,打破了當時中國電視劇的收視率紀錄。

朱西甯《破曉時分》,1976年 / 國立臺灣文學館藏

朱西甯早年創作的短篇小說集,其中〈破曉時分〉描寫屈打成招的冤案。

電影於1968年上映,由姚鳳磐編劇,李翰祥及宋存壽導演,全片將時間壓縮在破曉前夕的深夜,

既揭露了封建社會官場的腐敗黑暗和殘酷,亦將主人翁的內心掙扎及無能爲力表現得淋漓盡致。

電視初登場

電視初登場

英國工程師貝爾德(John Logie Baird)於1920年代發明了陰極射線管(CRT)的黑白電視機,這種新的媒介系統在二戰之後迅速普及,搭配無線電技術,擁有電視機的家庭,可以即時收到遠方的聲音與畫面。

臺灣的無線電視一直要到1962年10月,臺灣電視公司(台視)正式開播之後,才開始普及,陸續製作台語單元劇《重回懷抱》、台語古裝劇如《鄭成功》、《吳鳳》、《周成過臺灣》等。1969年10月中視正式開播,打破了一家電視臺壟斷的局面。中視也率先推出彩色電視節目,並於該年推出了每日固定時段播出的「連續劇」《晶晶》,隔年又推出由何基明導演的台語連續劇《玉蘭花》,廣獲好評,一度創下95%的收視率。

此時家庭電視機的普及率逐漸提高,1969年在都市的家戶普及率已經達到61.23%(農村地區則為18.28%)。1971年10月,華視正式開播,形成了臺灣人熟悉的無線「老三台」,電視節目的白熱化競爭,也逐漸改變了臺灣人休閒娛樂的習慣。

為了與中視連續劇《晶晶》競爭,台視也推出了節目「國語電視小說」,藝文性質較重,每集30分鐘,連續放映一個月。最早的電視小說,改編自作家徐訏的抗日小說《風蕭蕭》(定居香港作家,原作出版於1943年);接著,台視又推出改編自瓊瑤同名作品的《星河》、徐速的《星星、月亮、太陽》(定居香港作家,原作出版於1953年)、王藍的《藍與黑》、以及楊念慈《廢園舊事》(1962)。

古龍與臺港武俠電影

古龍與臺港武俠電影

武俠小說於1950年代之後,開始風靡於臺港等地,帶動了武俠片流行。1959年有香港導演梁哲夫拍攝的台語武俠電影《羅小虎與玉嬌龍》,由小豔秋主演。這部電影的原著即為王度廬的《臥虎藏龍》。1960年代是台語武俠電影的高峰,約有87部。

1967年,胡金銓執導《龍門客棧》,在臺灣拍攝,融入了京劇舞臺動作元素,加上對於明朝歷史的細節考究、個性化的俠義情節,形成了風格強烈的古典美學,上映後轟動一時,開創了1970、80年代臺灣武俠電影的顛峰期。接著胡金銓又拍攝了改編自《聊齋誌異》的《俠女》(1970-1971),雖然不如預期賣座,卻獲得了坎城影展技術大獎;後續又有改編自宋代《京本通俗小說》〈西山一窟鬼〉的電影《山中傳奇》(1979),這部電影也讓胡導獲得了第16屆金馬獎最佳導演的殊榮。

1971年開始,香港邵氏影業開始改編古龍武俠小說,特別的是,該年由徐增宏拍攝的《蕭十一郎》,先有電影,才由古龍改寫成同名小說(1973)。接著楚原於1976年執導了《流星.蝴蝶.劍》(1973)及《天涯.明月.刀》(1974),兩部古龍改編的電影,吹起了臺、港兩地的古龍武俠旋風,從1971年到1984年,臺、港總共拍了30部的古龍改編電影,創造不少武俠經典及江湖盛世。

在電視劇方面,1979年香港電視廣播公司(TVB)改編了古龍的《楚留香》,由港星鄭少秋主演,先在香港、新加坡地區獲得好評,接著中視在1982年引進臺灣上映,造成熱烈迴響,收視率一度衝到70%,週日晚上所有人都在家裡等著收看《楚留香》,家家戶戶電視同時響起由王強演唱的片頭曲「就讓浮名,輕拋劍外,千山我獨行不必相送……」。

1959年聯合報《羅小虎與玉嬌龍》報紙廣告 / 國家電影及視聽文化中心典藏

為首部武俠台語電影。

《龍門客棧》原版戲院上映預告片(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

《龍門客棧》原版戲院上映預告片(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

長度:4分58秒

【劇情大綱】明朝中葉,東廠太監和錦衣衛指揮使曹少欽(白鷹),恃勢弄權,誣害忠臣于謙。

更欲斬草除根,試圖截殺發配龍門充軍的于家子女。因奸計未逞,曹公公派出得力助手皮紹棠(苗天)與毛宗憲(韓英傑)率手下前往龍門客棧埋伏。

俠士蕭少鎡(石雋)風聞東廠陰謀,親往龍門客棧營救忠良之後。適遇于謙舊部屬朱驥(薛漢)和其妹朱輝(上官靈鳳)亦入住客棧,

眾志士會同客棧掌櫃吳寧(曹健),共商抗敵之策。于家子女起解抵達客棧,曹公公悉其手下並非蕭少鎡等人對手,

於是親率東廠人馬前來,雙方展開一場生死決鬥。最後曹公公死於亂劍,忠良之後化險為夷。

《龍門客棧》工作照,1967年 / 國家電影及視聽文化中心典藏

《龍門客棧》於1967年10月在台上映,此工作照為山路外景拍攝。胡金銓導演(著白色襯衫者)示範刀劍動作,右側著戲服背對鏡頭的是薛漢(飾朱驥)。本片榮獲第7屆金馬獎優等劇情片與最佳編劇獎。

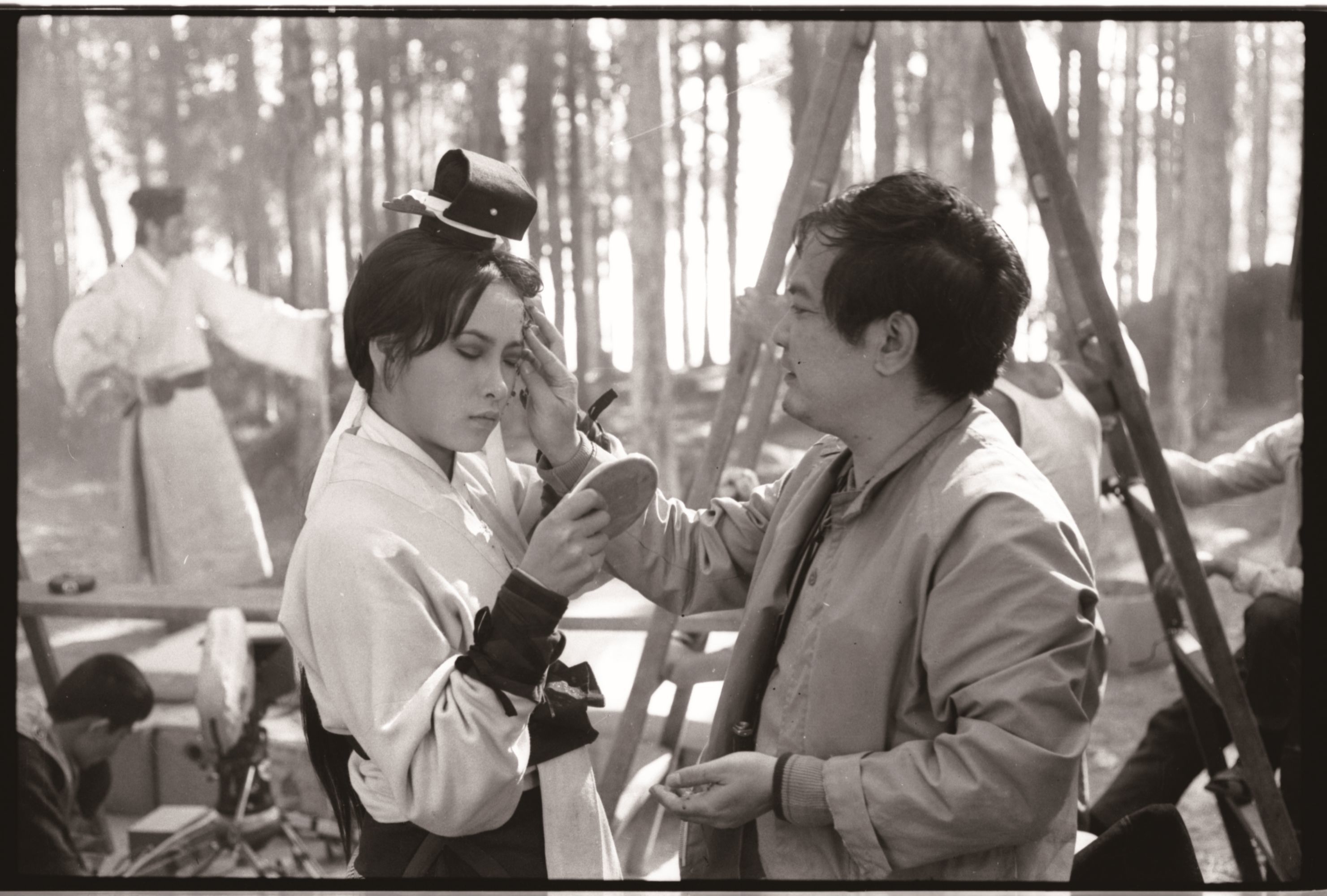

《俠女》工作照,1968年 / 國家電影及視聽文化中心典藏

此工作照前景為導演胡金銓(右)幫徐楓(左,飾楊慧貞/之芸)補妝,左後方為白鷹(飾石問樵)。

《俠女》劇照,1968年 / 國家電影及視聽文化中心典藏

胡金銓執導的《俠女》於1968年2月7日正式開拍,1970年7月在台上映。此工作照為空中對決,左起韓英傑(飾許顯純)、徐楓(飾楊慧貞/之芸)、白鷹(飾石問樵)。