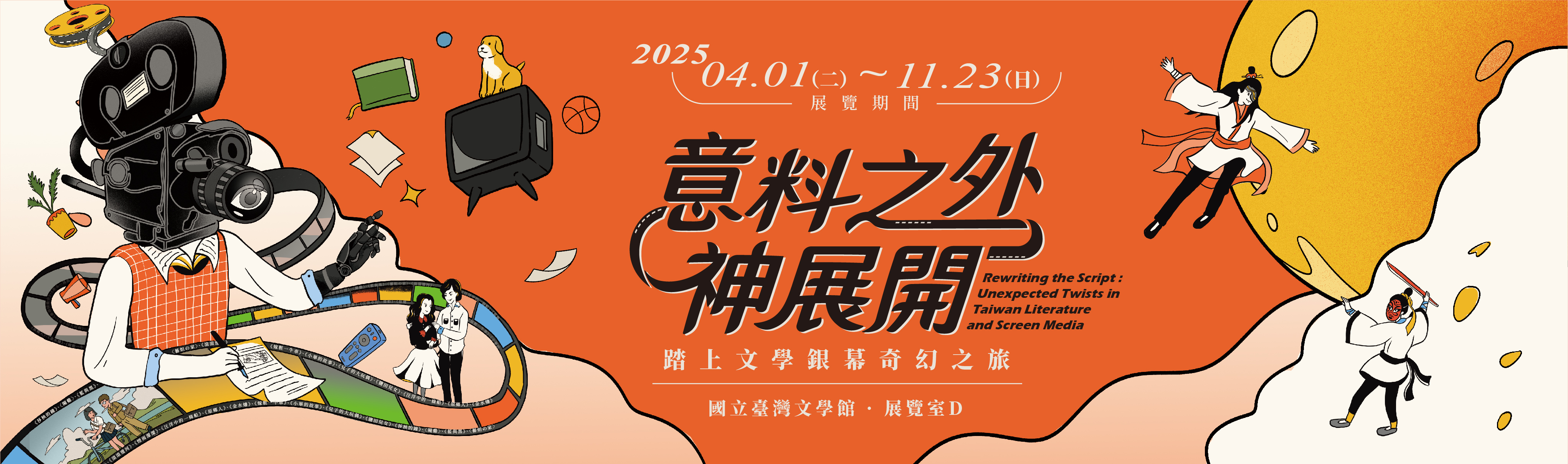

情節多元紛呈!

情節多元紛呈!

—— 文學影像再造

多元與共生:新世代電影

多元與共生:新世代電影

21世紀之後,臺灣文學出現了新的鄉土書寫模式。同時期的文學改編電影,也有相同的趨勢——首先,在族群及語言方面,新時代的電影更為細膩地關注到了語言之間的權力關係,如王育麟、劉梓潔執導的《父後七日》(2010),改編自劉梓潔同名作品(2006),電影中台語及華語交互穿插,呈現當代臺灣文化的多元性。

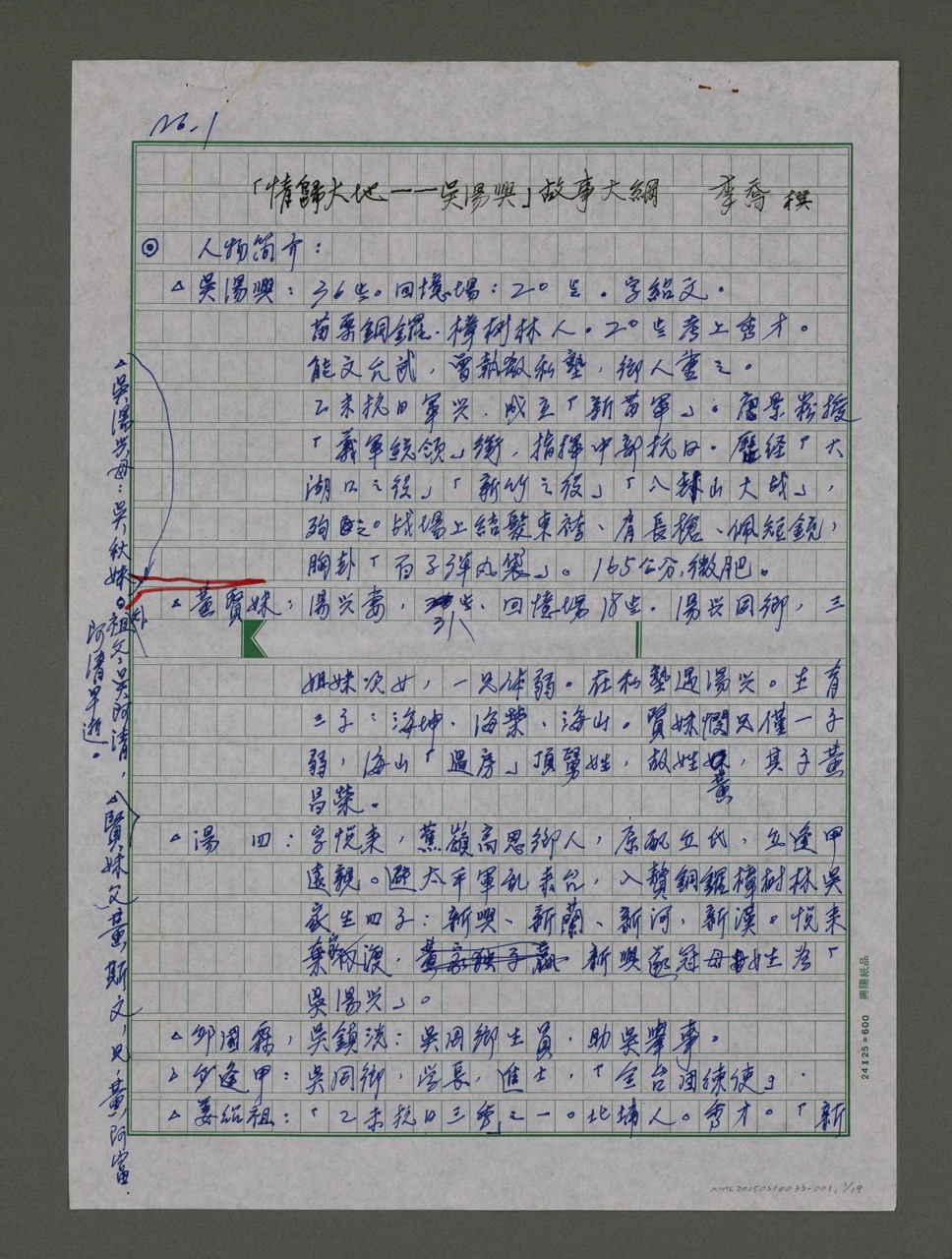

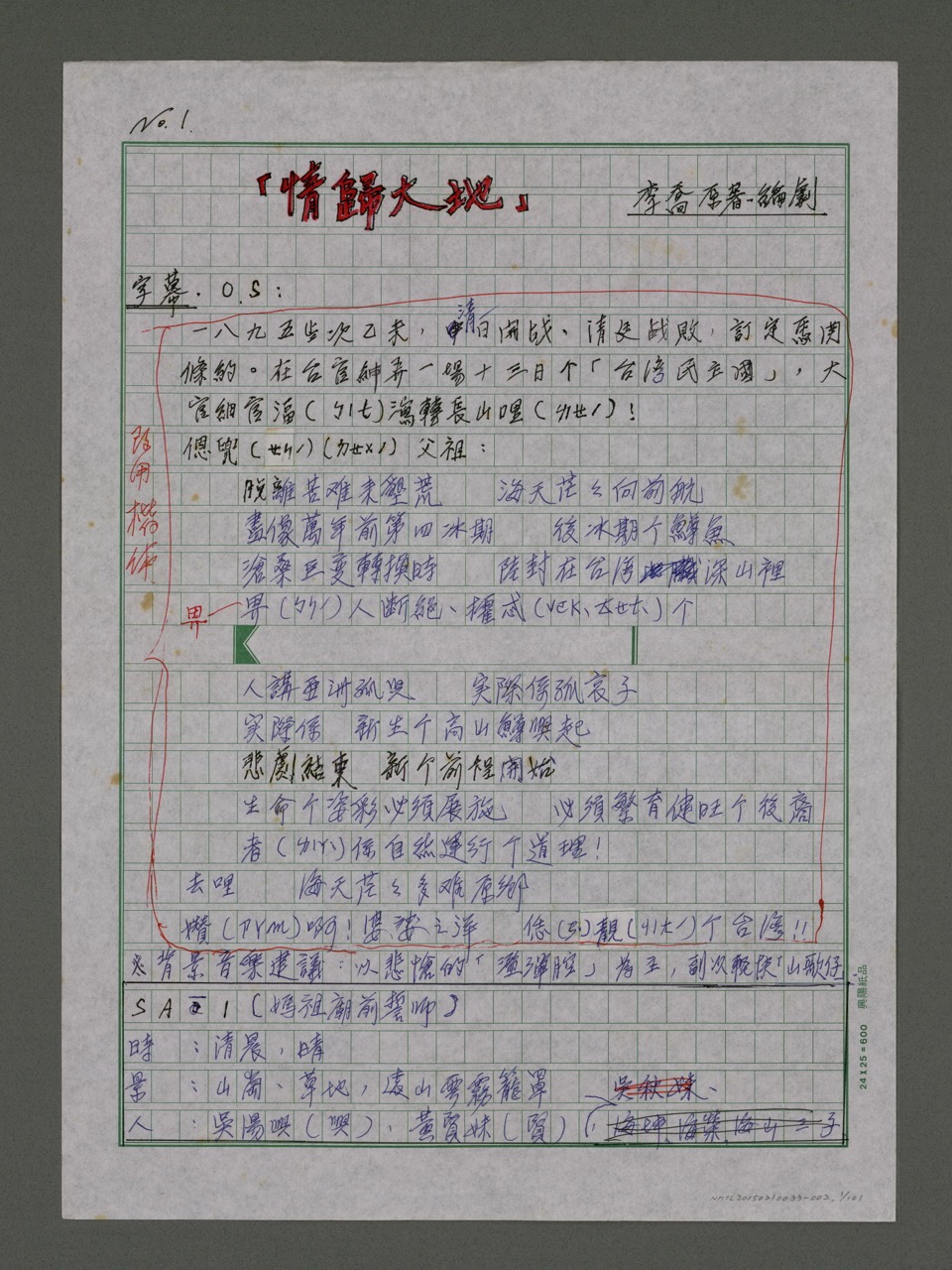

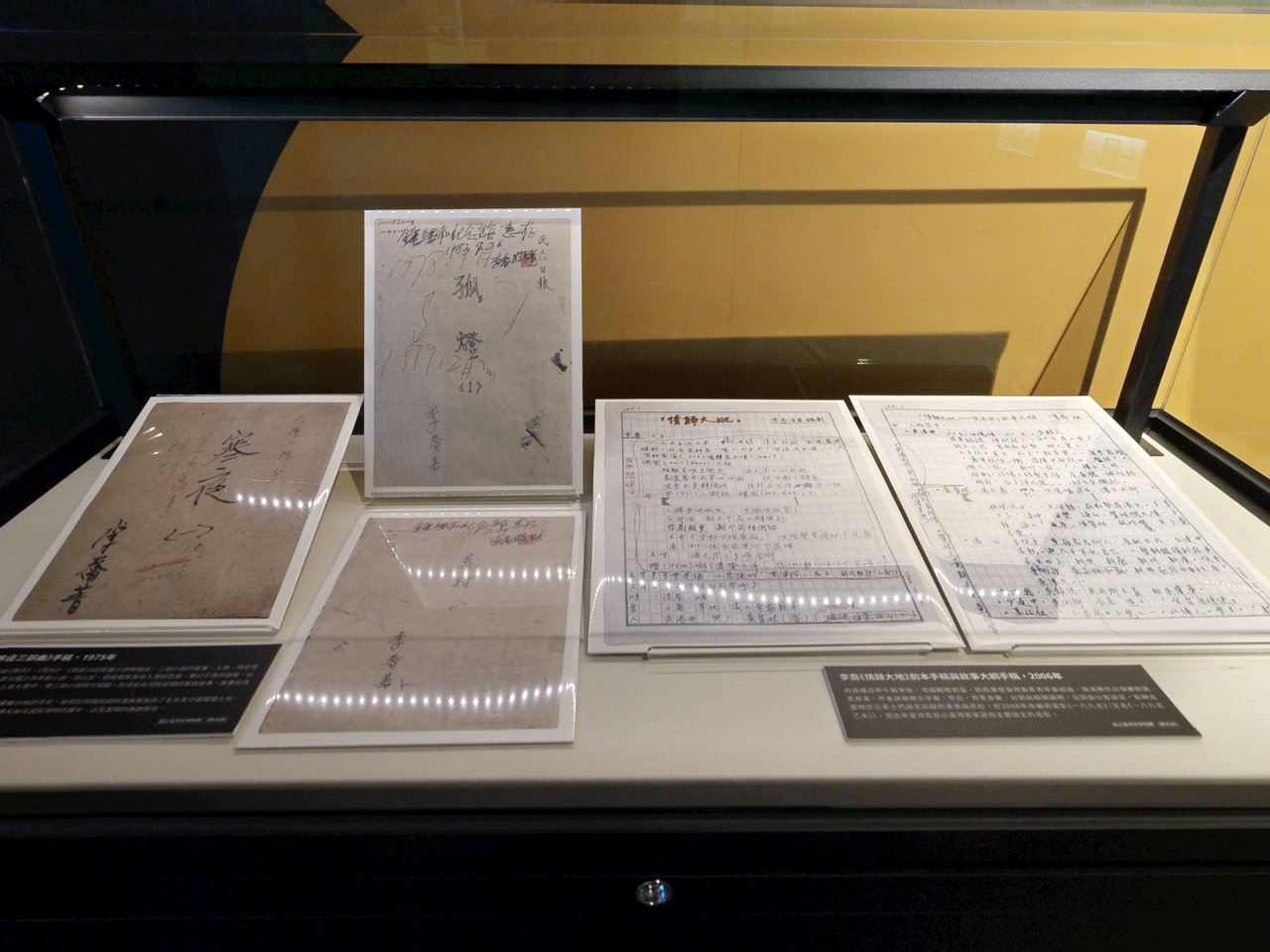

洪智育執導的《1895》(2008),改編自李喬劇本《情歸大地》(2008),描述乙未戰爭中客家抗日領袖吳湯興等人的故事,電影主要語言為客語,穿插台語及日語,透過語言重置了乙未戰爭中的族群史觀。

在臺灣電影百年歷史當中,原住民經常是被帝國凝視,獵奇觀看,或者作為政治宣傳之用,如二戰期間的《莎韻之鐘》(1943),或者戰後的《阿里山風雲》(1950)、《亮不亮沒關係》(1984)等影片;直到1990年代,才陸續出現以原住民為主體的影像作品。2005年張東亮、徐順理執導《山藸.飛鼠.撒可努》,改編自亞榮隆・撒可努的同名作品(1998),為較早原住民文學改編的電影。而陳耀昌《傀儡花》(2016),也改編成公視電視劇《斯卡羅》(2021),描述清代恆春半島上,因為羅發號事件引發的各族群矛盾競合的故事。

文史研究者鄧相揚長期研究霧社事件,其《風中緋櫻:霧社事件真相及花岡初子的故事》,2003年改編成公視連續劇《風中緋櫻》;鄧相揚的報導文學也成為魏德聖執導《賽德克巴萊》(2011)的藍本。

在政治方面,隨著民主化進展,許多導演開始關注過去威權體制下的政治暴力傷痕,如敘述白色恐怖歷史的《超級大國民》、《好男好女》等作品。

李喬《情歸大地》劇本手稿與故事大綱手稿,2006年 / 國立臺灣文學館藏

內容描述甲午戰爭後,清國戰敗割臺,因而激發臺灣客家青年姜紹祖、吳湯興抗日保鄉的英勇故事。作者詳細標示字幕、旁白、背景音樂、台詞與鏡頭說明,台詞皆以客語呈,反映出當時抗日勇士們視死如歸的英勇與悲壯。於2008年改編為電影《一八九五》(又名《一八九五乙未》),為近年臺灣首部以臺灣客家語為主要語言的電影。

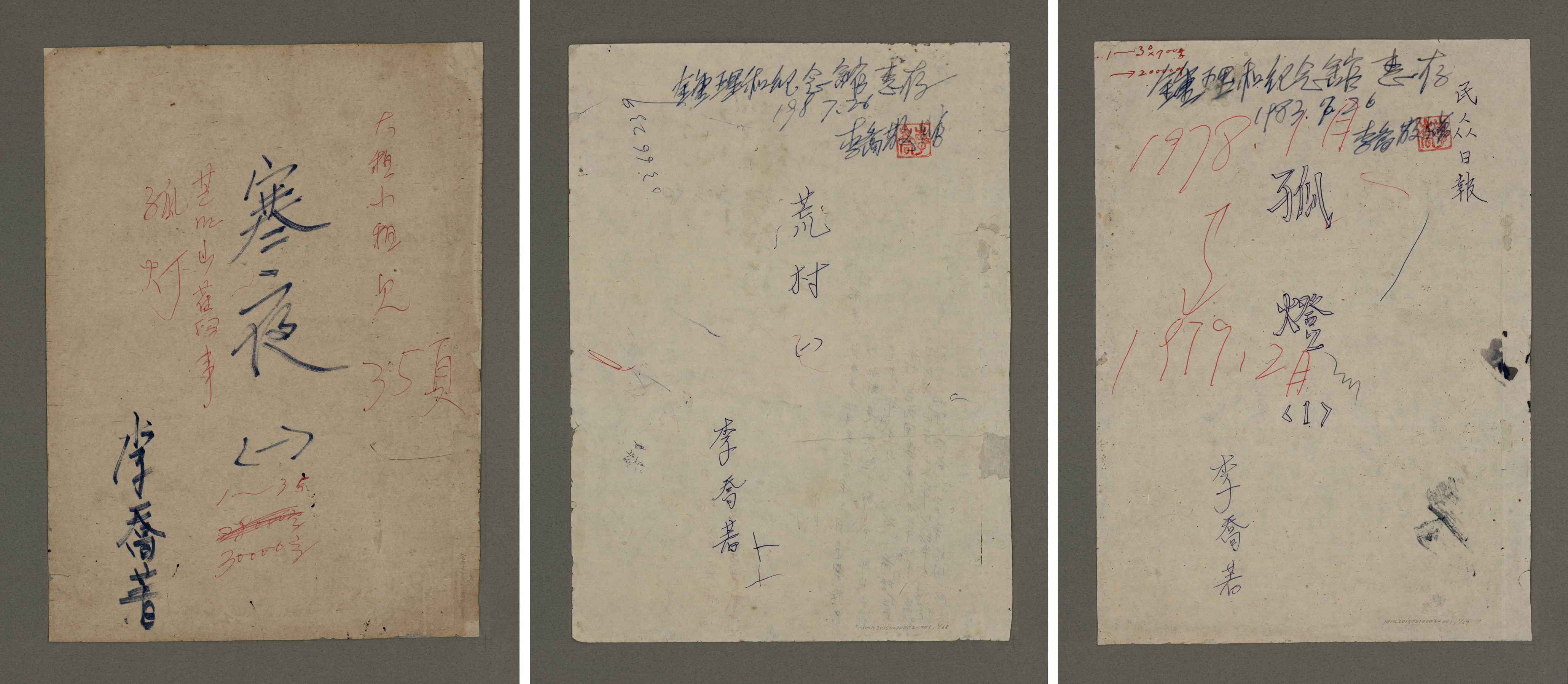

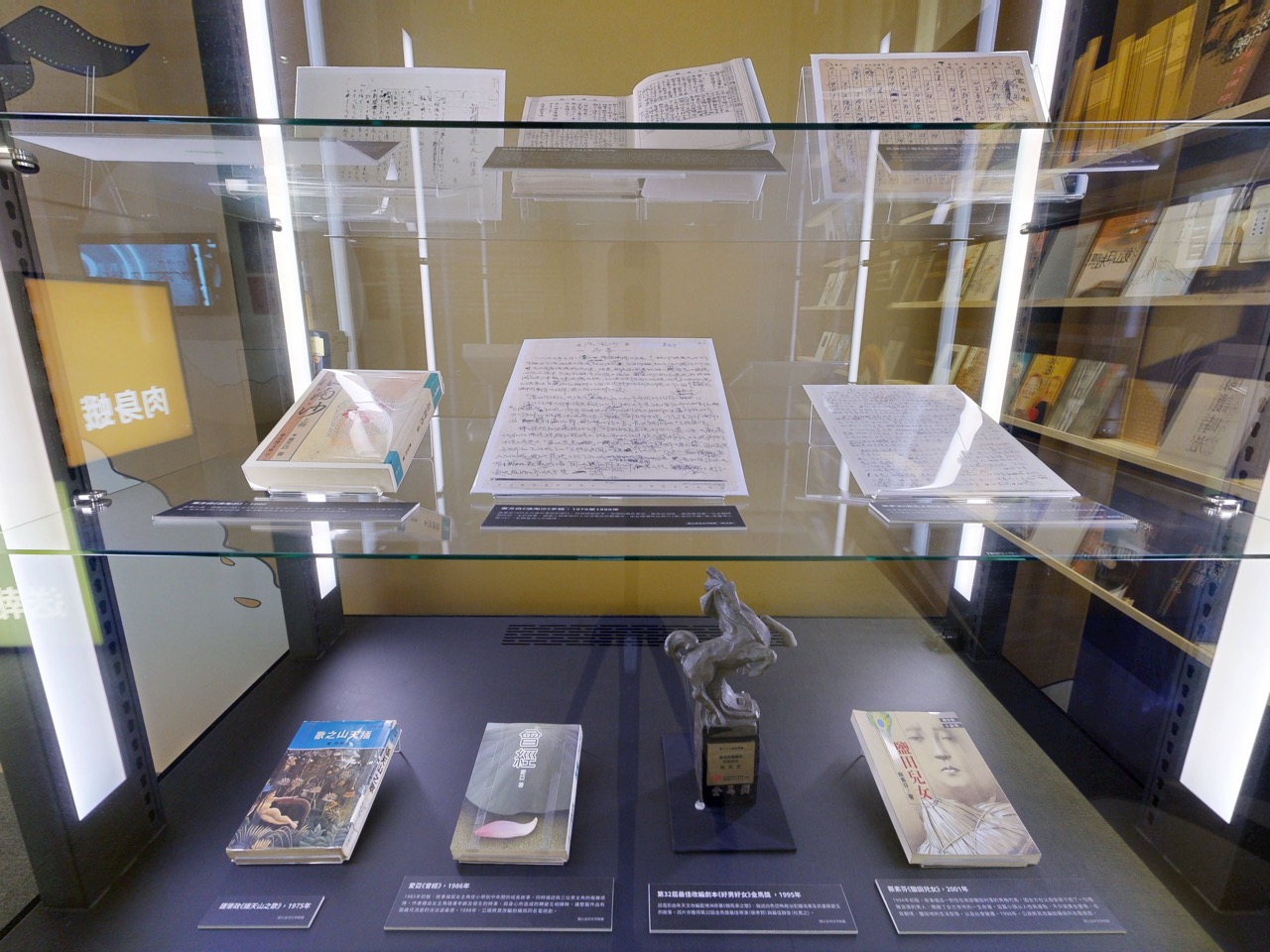

李喬《寒夜三部曲》手稿,1975年 / 國立臺灣文學館藏

《寒夜三部曲》由《寒夜》、《荒村》、《孤燈》3部長篇小說所組成。三部小說的故事、人物、時空背景各有不同,

各書可獨立為長篇小說,但以彭、劉兩個家族從入墾到定居、繁衍子孫的過程,以家族史間雜臺灣史上重大事件,

使三部小說時代相續,形成如長河般延續的家族故事,故葉石濤稱其為「大河小說」。

《寒夜》以清領時期的苗栗蕃仔林為背景,敘寫彭阿強與劉阿漢兩家族為了生存及守護開墾土地,所飽受的苦難與挑戰。

故事反映先民拓墾時的艱辛,以及當時的族群衝突。

全民閱讀時代:文學與電視交會

全民閱讀時代:文學與電視交會

1990年代末期,政府開放外國電影進口,臺灣電影產業受到相當大的挑戰,規模日漸萎縮;與此同時,電視產業卻蓬勃發展,隨著第四台、公視、民視的出現,電視台數量激增,競爭激烈,各家媒體需要製作高品質戲劇來建立口碑。2000年前後,開始出現文學改編電視劇的潮流。

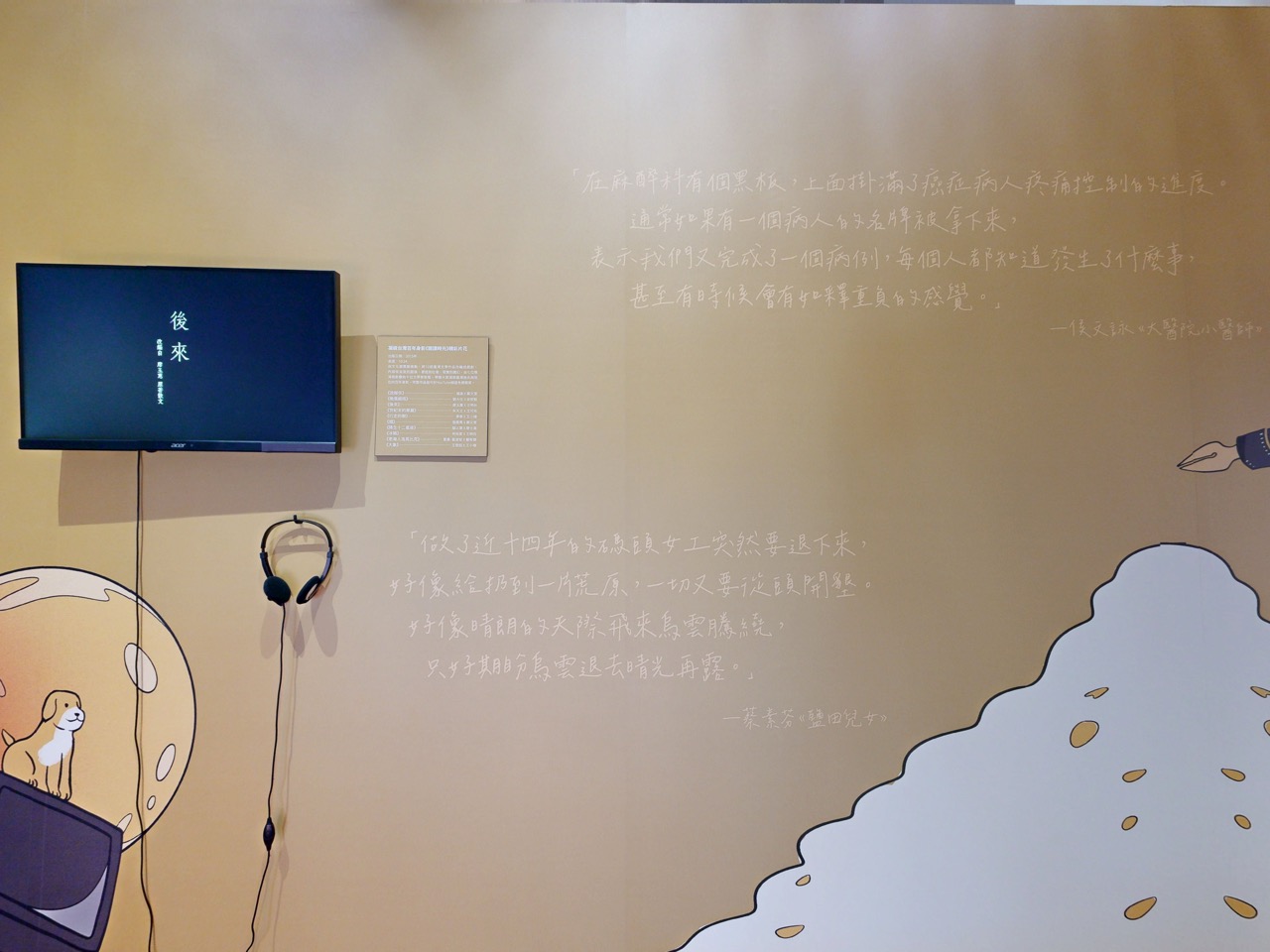

創作日期:2015年 / 長度:10分24秒

由文化部策畫推動,將10部臺灣文學作品改編成戲劇,內容從自我到國族、家庭到社會、現實到魔幻,

由七位導演用影像向十位文學家致敬。帶領大家凝視臺灣過去與現在的百年身影。完整作品皆可於YouTube頻道免費觀賞。

1997年6月,民視開播,隔年即推出「臺灣作家劇場」,將作家楊青矗、林雙不、七等生、葉石濤、鄭清文、王禎和、李喬、王拓、廖輝英、汪笨湖、小野、阿盛、陳若曦、東方白等人經典作品都搬上小螢幕,成果豐碩。

「臺灣作家劇場」全系列

1998年7月,公視開播,推出開台文學大戲,改編蔡素芬、愛亞等文學作品為電視劇。

改編自愛亞同名作品/《曾經》

改編自蔡素芬同名作品/《鹽田兒女》

2000至2003年,公視陸續改編8部文學作品成為電視劇,皆可於YouTube頻道免費觀賞。

改編自鄭豐喜同名作品/《汪洋中的一條船》

改編自廖輝英同名作品/《輾轉紅蓮》

改編自李喬同名作品/《寒夜》

改編自吳豐秋同名作品/《後山日先照》

改編自白先勇同名作品/《孽子》(各集精華簡介)

改編自白先勇同名作品/《孤戀花》(各集預告版)

改編自侯文詠同名作品/《大醫院小醫師》

改編自侯文詠同名作品/《危險心靈》

2003年7月,客家電視台開播後,積極改編與客家族群有關的文學作品為電視劇,皆可於YouTube頻道免費觀賞。

改編自高翊峰同名作品/《肉身蛾》(上集)

改編自高翊峰同名作品/《肉身蛾》(下集)

改編自鍾肇政同名作品/《魯冰花》

改編自吳錦發《青春三部曲》/《菸田少年》

改編自方梓《來去花蓮港》/《新丁花開》

改編自鍾文音同名小說/《在河左岸》

2019年,客家電視台改編賴和《豐作》、《浪漫外紀》、《一桿稱仔》、《前進》、《蛇先生》等五部經典文學作品,抽取其中的經典人物和情節,融合改編為12集戲劇。

改編自賴和文學作品/《日據時代的十種生存法則》

2015年,文化部出資製作《閱讀時光》,結合十位作家及十位導演,推出十部文學作品改編短片,皆可於YouTube頻道免費觀賞。

《閱讀時光》全系列

楊逵X鄭文堂/《送報伕》

劉大任X安哲毅/《晚風細雨》

廖玉蕙X王明台/《後來》

朱天文X沈可尚/《世紀末的華麗》

季季X王小棣/《行走的樹》

張惠菁X鄭文堂/《蛾》

駱以軍X廖士涵/《降生十二星座》

柯裕棻X王明台/《冰箱》

夏曼藍波安X鄭有傑/《老海人洛馬比克》

王登鈺X王小棣/《大象》

2017年,由台視推出《閱讀時光》第二季,共四部作品,皆可於YouTube頻道免費觀賞。

改編自王禎和同名作品/《玫瑰玫瑰我愛你》

改編自吳濁流同名作品/《先生媽》

改編自王定國同名作品/《妖精》

改編自李維菁同名作品/《生活是甜蜜》

吳錦發《春秋茶室》手稿,1985至1987年 / 國立臺灣文學館藏

故事以四位少年的成長日常為主軸,並以其中一位少年的母親所開設的春秋茶室為背景,述說少年拯救一位被父母賣到茶室的原住民少女陳美麗的經過。作者以生動的台語口吻,描繪青春時對愛情的追尋,但終究敵不過現實的冷酷,少年也因此被迫成長,告別那份天真與青春。

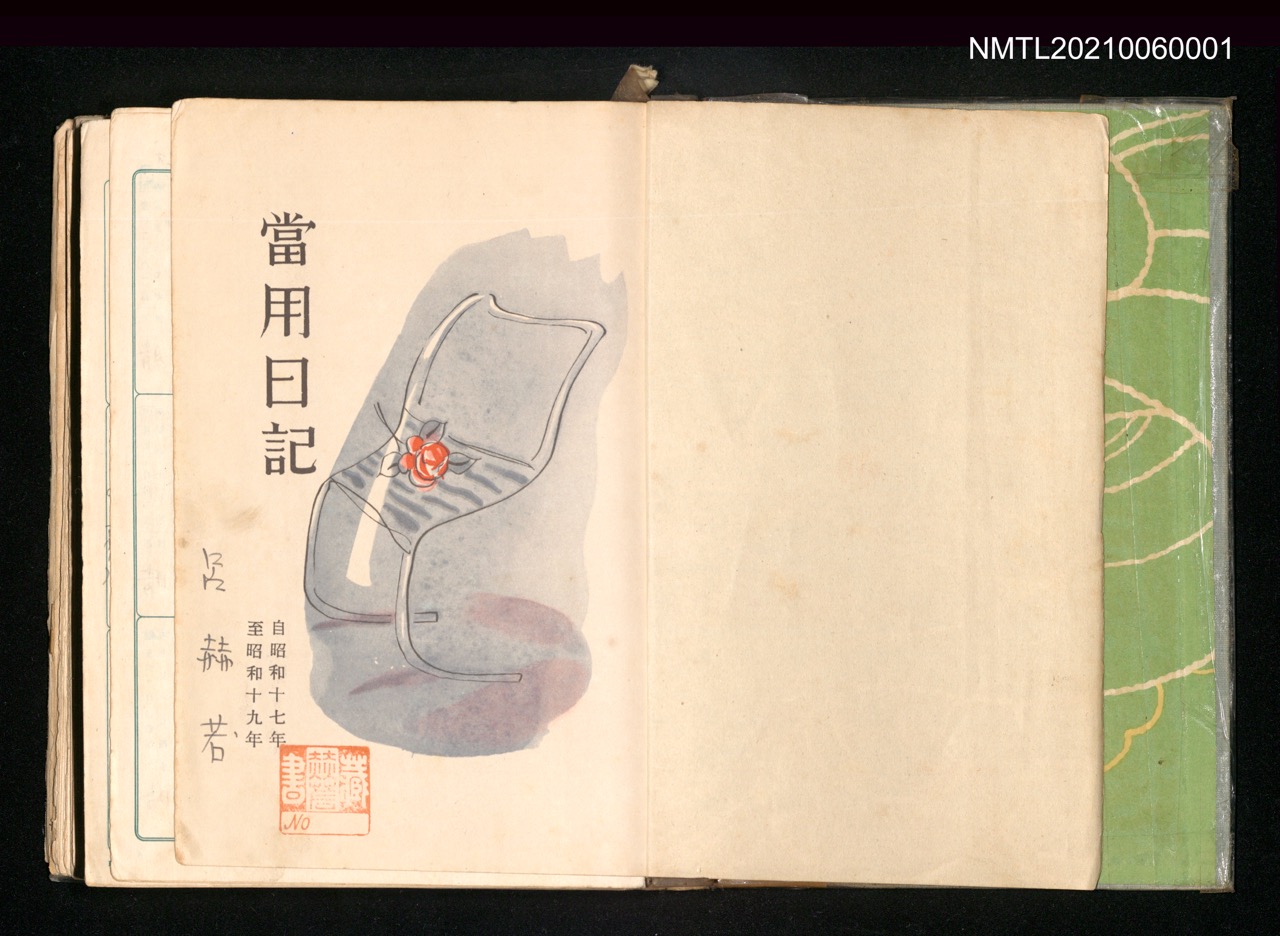

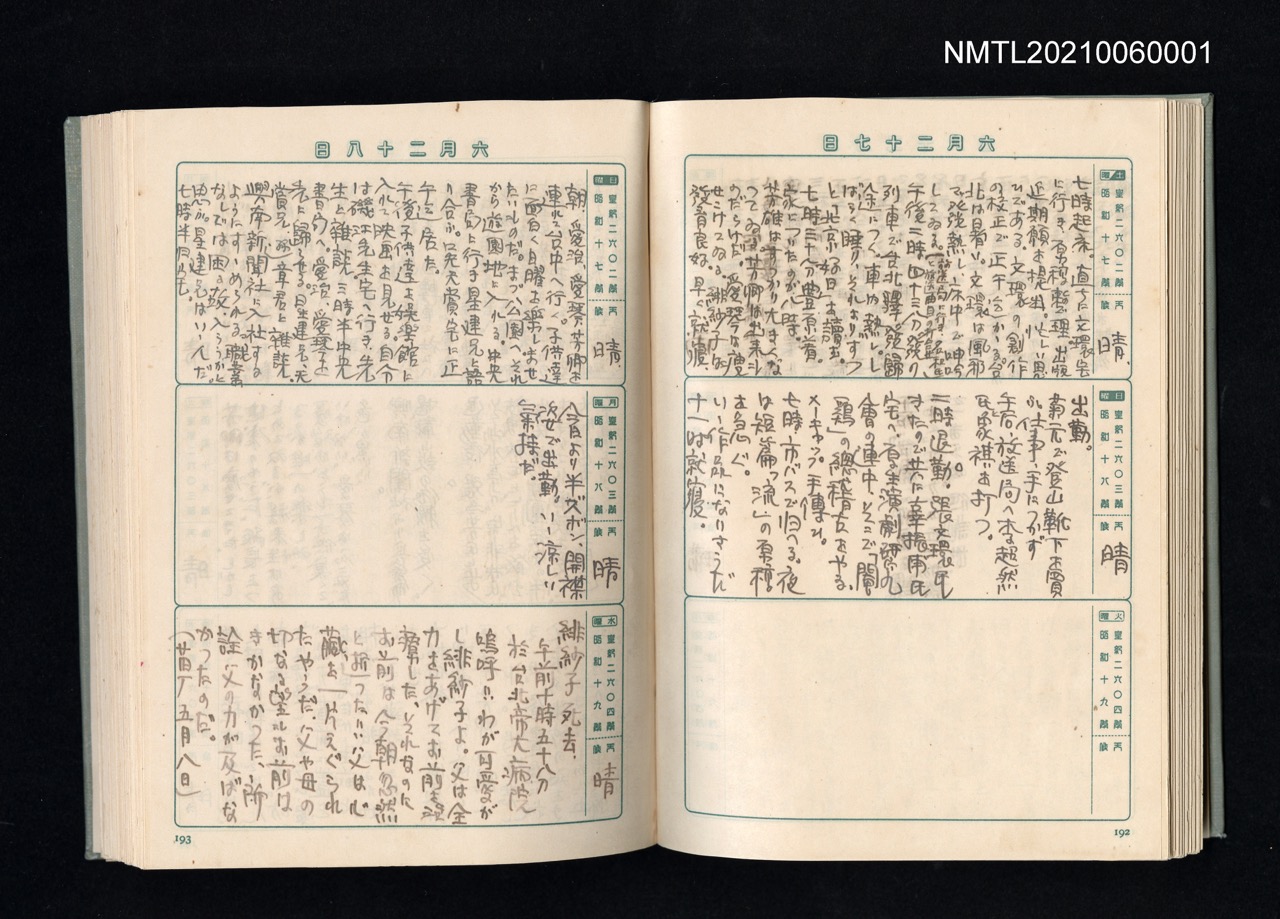

呂赫若日記,1942至1944年 / 國立臺灣文學館藏

本件藏品為呂赫若於1942-1944年(昭和17-19年)手寫的日文日記,也是其僅存的手稿。寫《日記》這3年可謂呂赫若文學藝術活動最活躍的時期,

內容記錄其心路歷程、文壇活動、時代氛圍,為第一手作家史料,極具學術價值。

呂赫若(1914-1950?),本名呂石堆,臺中潭子人,作家兼聲樂家。其作品擅長剖析社會結構的不合理,探討階級、性別等問題。

1935年其第一篇小說〈牛車〉發表於日本雜誌《文學評論》,為繼楊逵〈送報伕〉後進入日本文壇的臺灣作家。

1944年出版小說集《清秋》,為日治時期臺灣作家首次發行的單行本。二戰後主編《光明報》,投入地下反抗工作,其後逃亡並失蹤,

一說為1950年於鹿窟基地遭蛇吻致死。呂赫若出事後,其手稿、書籍全數被家屬埋藏於地下而腐化。

惟《日記》因記載子女相關資料,家屬不忍心掩埋,反而被保留下來,成為僅存的呂赫若手稿。

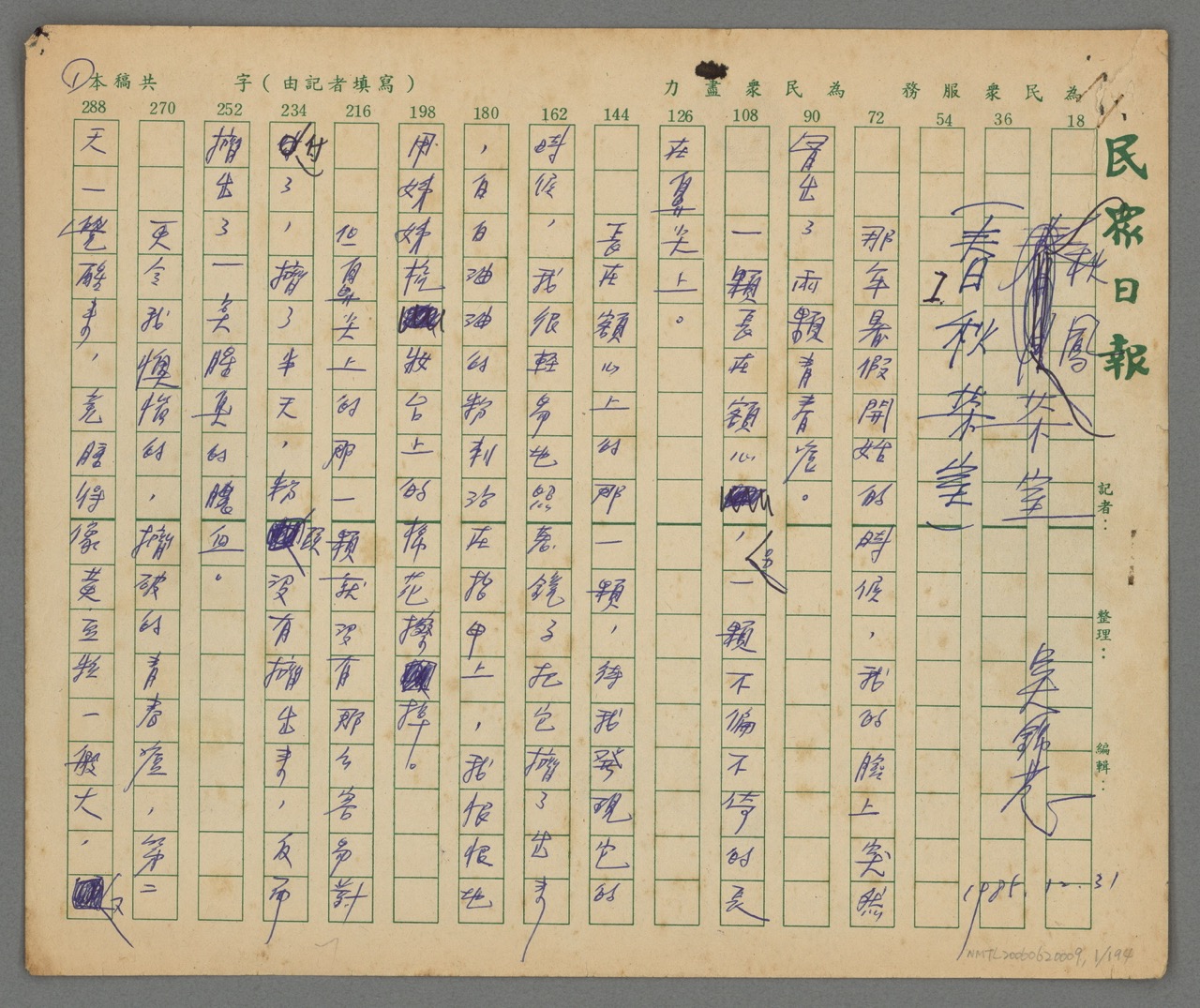

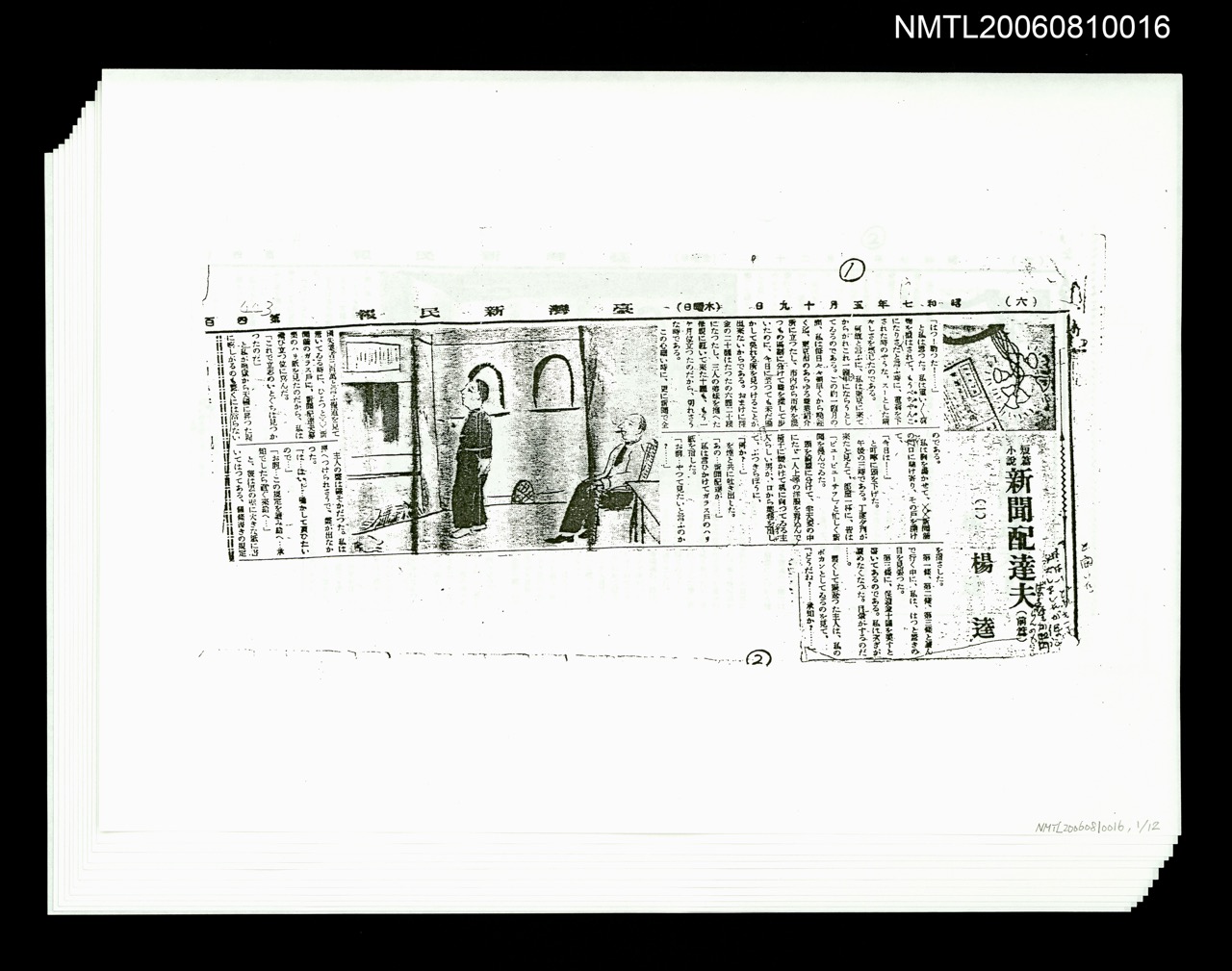

楊逵〈新聞配達夫〉(前篇)剪報 (影本),1932年 / 國立臺灣文學館藏

連載於1932年《臺灣新民報》上的〈新聞配達夫〉,是楊逵的成名之作,當時僅刊出前篇,後篇則被禁止刊登。

1924年,為了開拓視野,楊逵前往日本,次年考入日本大學專門部文學藝能科夜間部,白天從事送報伕、泥水匠、雜工等工作以賺取學費,

並輾轉結識日本社會運動人士,開始參與關懷弱者的相關運動。這些經歷成為〈新聞配達夫〉的創作腳本,

讀者也可以從這連環圖中,更加深刻地了解小說的場景,體會彼時的環境及人心面臨黑暗勢力的堅持與勇氣。

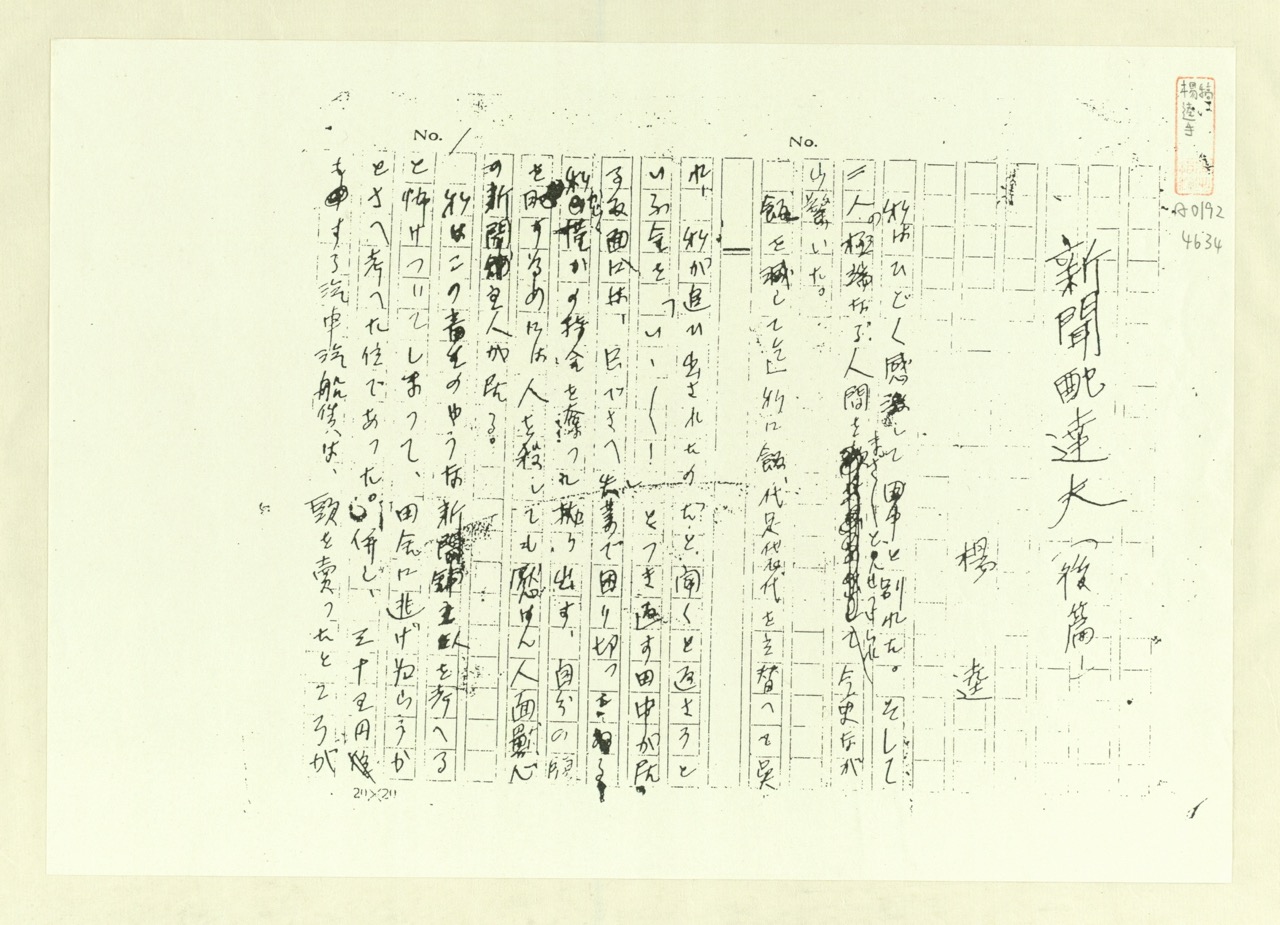

楊逵〈新聞配達夫〉(後篇)手稿(影本),1934年 / 國立臺灣文學館藏

內容描述主角楊君被報社老闆趕出報社之後,坐在在公園裡想到家人在臺灣的情形,原本楊君家中擁有好幾甲的田地,

但是在警察的脅迫之下,田地被糖廠賤價收購,因而讓楊家陷入了窮困的境地,讓他體認到東京與臺灣一樣都受到壓迫、生活都是困苦的。

後來透過日本友人伊藤,楊君學到抵抗壓迫的方法,於是決定將所學帶回臺灣。中譯版可見《楊逵全集》第四卷小說卷。

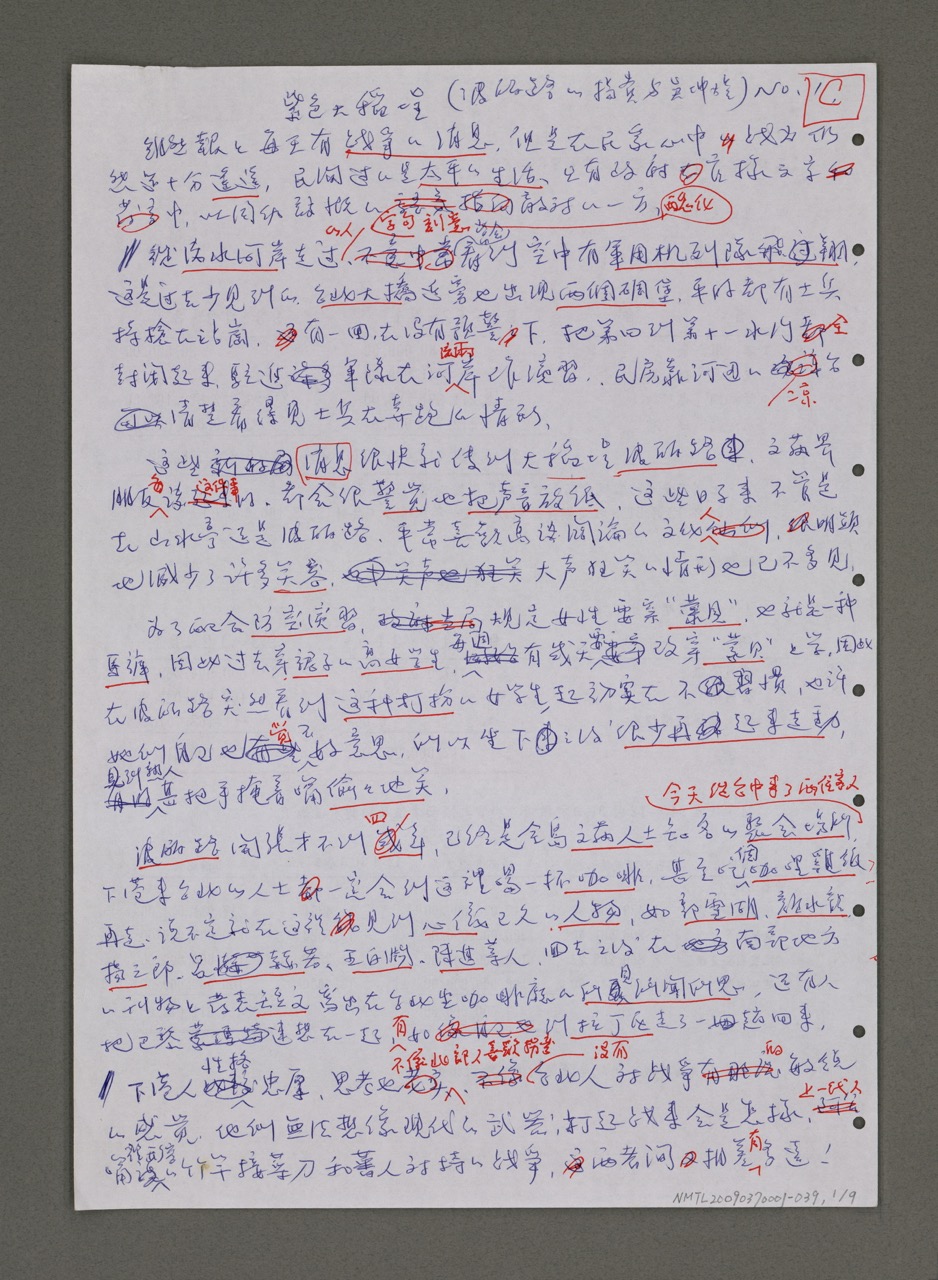

謝里法《紫色大稻埕》手稿,成文日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

故事描繪日治時成長的第一代美術家故事,是有關臺灣美術的歷史小說。本節描寫發生在臺北波麗路咖啡廳的一段故事。

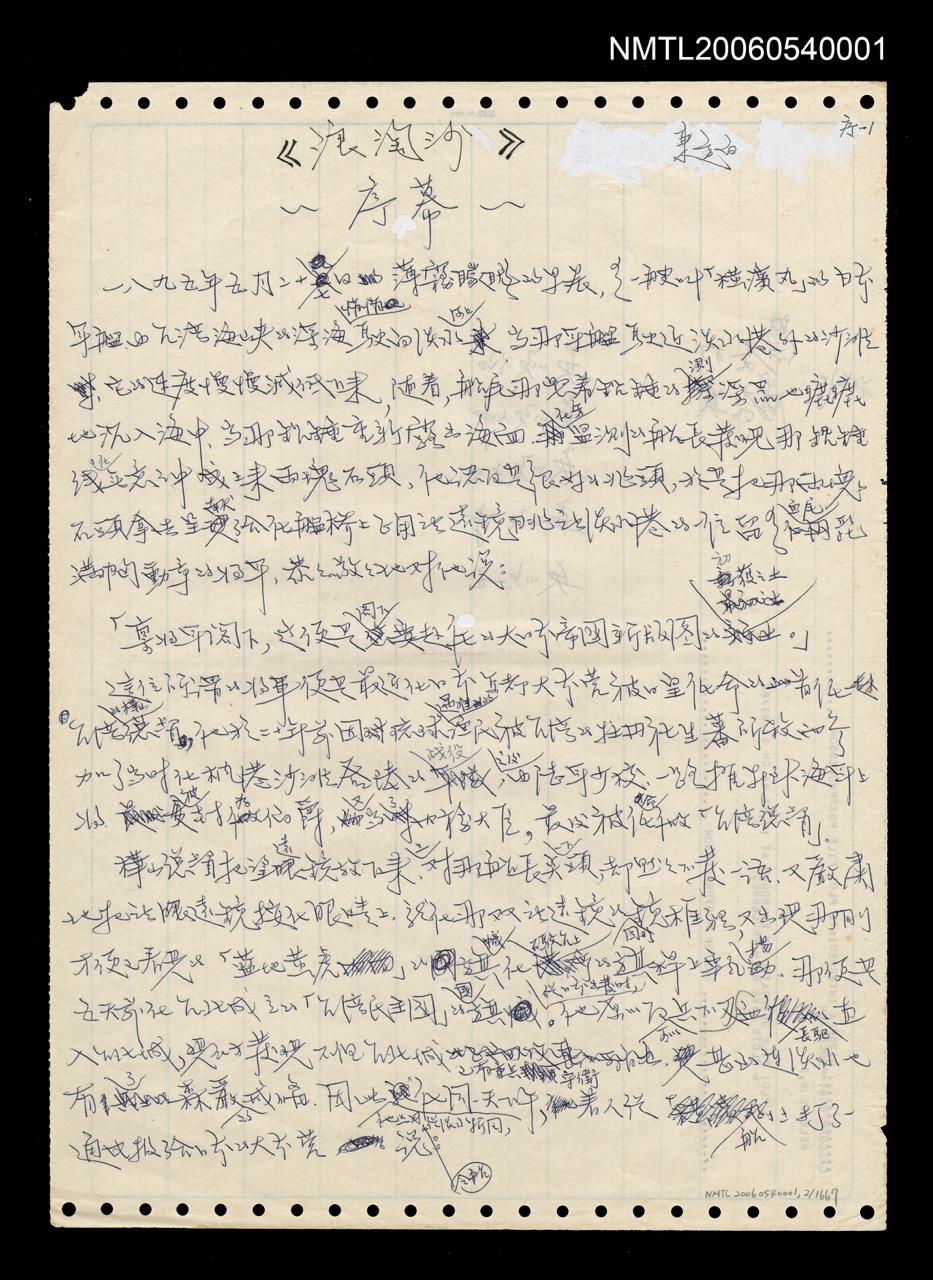

東方白《浪淘沙》手稿,1979至1989年 / 國立臺灣文學館藏

故事從1895年日軍征臺寫到現代,時間跨越百年,空間則遍及東亞、東南亞地區,透過臺灣第一位女醫師蔡阿信一生的故事,描繪三個家族的人世滄桑與悲歡離合,由此映現外在勢力(浪)如何不斷「淘」洗臺灣人民(沙),呈顯臺灣人的精神。

文學家的身影

文學家的身影

許多文學家不僅作品精彩,人生故事也引人入勝,作家傳記也成了影視改編的主題之一,如公視電視劇《人間四月天》;客家電視臺《臺北歌手》則以「劇中劇」手法,述說才華洋溢的文學家呂赫若及大時代的氛圍。

1994年,春暉影業出資製作「作家身影系列」紀錄片,共兩季26集。第一季主題含括中國五四時期作家如魯迅、郁達夫、徐志摩等人;第二季臺灣文學作家系列包含賴和、楊逵、呂赫若、龍瑛宗、吳濁流、鍾理和、葉石濤、鍾肇政、白先勇、李喬、鄭清文、王禎和、王文興13人,以類似「導論」的簡介手法,留下許多作家珍貴影像,也勾勒了臺灣文學發展的世代輪廓。

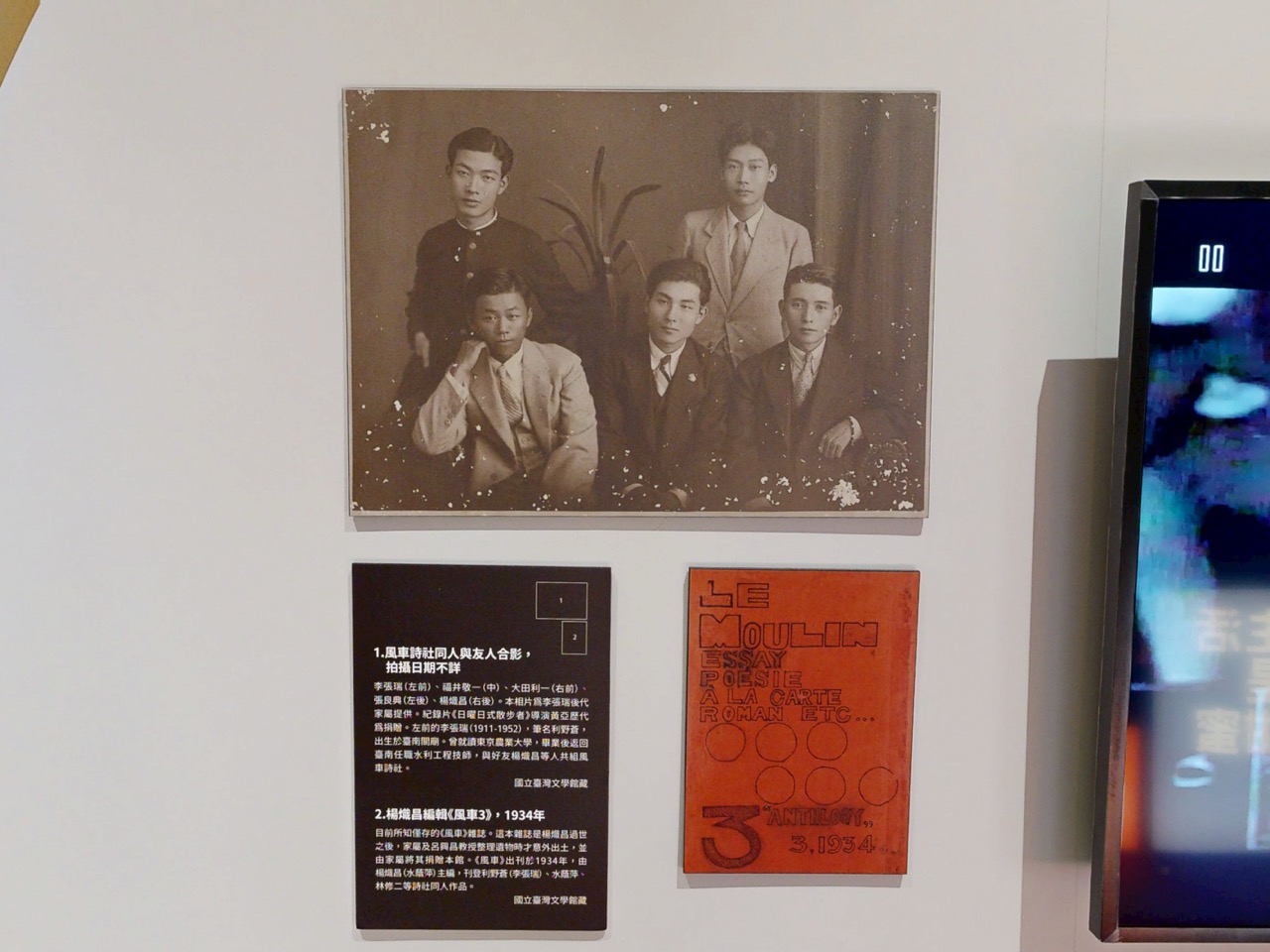

當代作家紀錄片,敘事手法更為多元,透過不同媒材,呈現作家與作品的抽象內在世界,影片本身就是一個完整的藝術品。如黃明川拍攝《櫻之聲》,講述終生堅持以日語創作的文學家黃靈芝的故事;導演黃亞歷拍攝《日曜日式散步者》(2016),改編自1930年代主張超現實主義的「風車詩社」同人們的作品及生平;2022年許卉林執導《臺灣男子葉石濤》,也透過大量媒材拼貼,述說作家葉石濤的作品及生命故事。

2011年起,目宿媒體陸續製作《他們在島嶼寫作》系列紀錄片,每一部由不同導演操刀,第一輯拍攝林海音、周夢蝶、鄭愁予、余光中、王文興、楊牧;2015年第二輯有洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯、劉以鬯;2021推出第三輯,拍攝文學朱家(朱西甯、劉慕沙、朱天文與朱天心)、七等生、吳晟及楊澤等作家故事。《他們在島嶼寫作》的拍攝緊貼作家心靈,深入日常生活,獲得了文學愛好者的一致盛讚。

風車詩社同人與友人合影,拍攝日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

李張瑞(左前)、福井敬一(中)、大田利一(右前)、張良典(左後)、楊熾昌(右後)。本相片為李張瑞後代家屬提供。

紀錄片《日曜日式散步者》導演黃亞歷代為捐贈。

左前的李張瑞(1911-1952),筆名利野蒼,出生於臺南關廟。曾就讀東京農業大學,

畢業後返回臺南任職水利工程技師,與好友楊熾昌等人共組風車詩社。

文學影視片單

百薇國際娛樂股份有限公司、拙八郎創意執行股份有限公司、春暉映像有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會、鏡文創股份有限公司授權提供

《臺灣作家身影:第二季臺灣文學作家系列》精選輯

《滴水的推理書屋》預告(改編自作家臥斧《FIX》)

《夏日的檸檬草》片花(改編自瑪琪朵同名小說)

《斯卡羅》幕後花絮(改編自陳耀昌《傀儡花》)

《你的孩子不是你的孩子》導演陳慧翎訪談(改編自吳曉樂同名小說)

《天橋上的魔術師》片花(改編自吳明益同名小說)

《茁劇場綜合預告_文學改編篇》正式預告

《八尺門的辯護人》正式預告-海濱命案(改編自唐福睿同名小說)