轉折無極限!

轉折無極限!

—— 戒嚴時期的臺灣影視 (1)

反共與抗日

反共與抗日

1949年後,國民黨政府統治下的臺灣,進入了漫長的國共內戰及戒嚴體制。政府掌控了三大電影製片廠:隸屬省政府新聞處的「臺灣省電影製片廠」(簡稱臺製廠)、隸屬國防部政治部的「中國電影製片廠」(簡稱中製廠),以及國民黨黨營的「中央電影事業股份有限公司」。

同時,政府喊出「戰鬥文藝」口號,希望藝術創作也能響應「反共抗俄」國策,因此1950年代出現大量以「反共」、「愛國」為主題的文學,如著名的抗戰小說:潘人木《蓮漪表妹》(1952)、王藍《藍與黑》(1958)、紀剛《滾滾遼河》(1970)、徐鍾珮《餘音》(1978)等。

《滾滾遼河》則於1977年改編為中視的電視劇;潘壘的小說《偷渡》(1955),改編成由田琛、王方曙共同執導的電影《夜盡天明》(1956)。

轟動一時,登載於《中央日報》上,控訴越南共產黨暴政的《南海血書》(1978),翌年經民間改編為電影《南海島血書》(1979,蔡谷、周明宏執導,柯俊雄主演);同樣題材還有《青年戰士報》系列報導越南難民船「清風號」的《南海血淚》(1979)也改編為同名電影(1979,蔡揚名執導,王冠雄主演)。

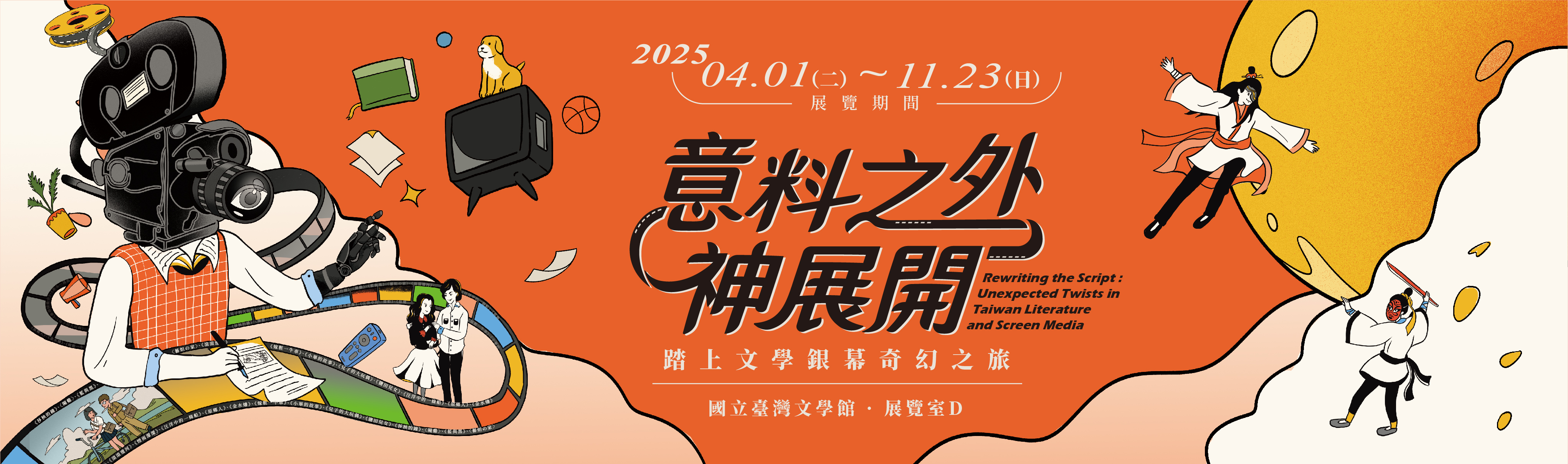

潘人木《蓮漪表妹》,1985年 / 國立臺灣文學館藏

潘人木第一部長篇小說,於1952年出版。本書為純文學出版社2版首刷。

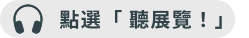

王藍《藍與黑》,1958年 / 國立臺灣文學館藏

由香港邵氏影業來臺取景,拍攝成同名電影(1966,陶秦執導,林黛、關山主演),之後也改編成電視劇及舞台劇。

張秀亞《藍與黑》主題曲歌詞,1970年 / 國立臺灣文學館藏

《藍與黑》曾於1970年由台視改編為連續劇,演員包括張冰玉、陳莎莉、田文仲、孫越等人,1985年華視再度改編為連續劇。

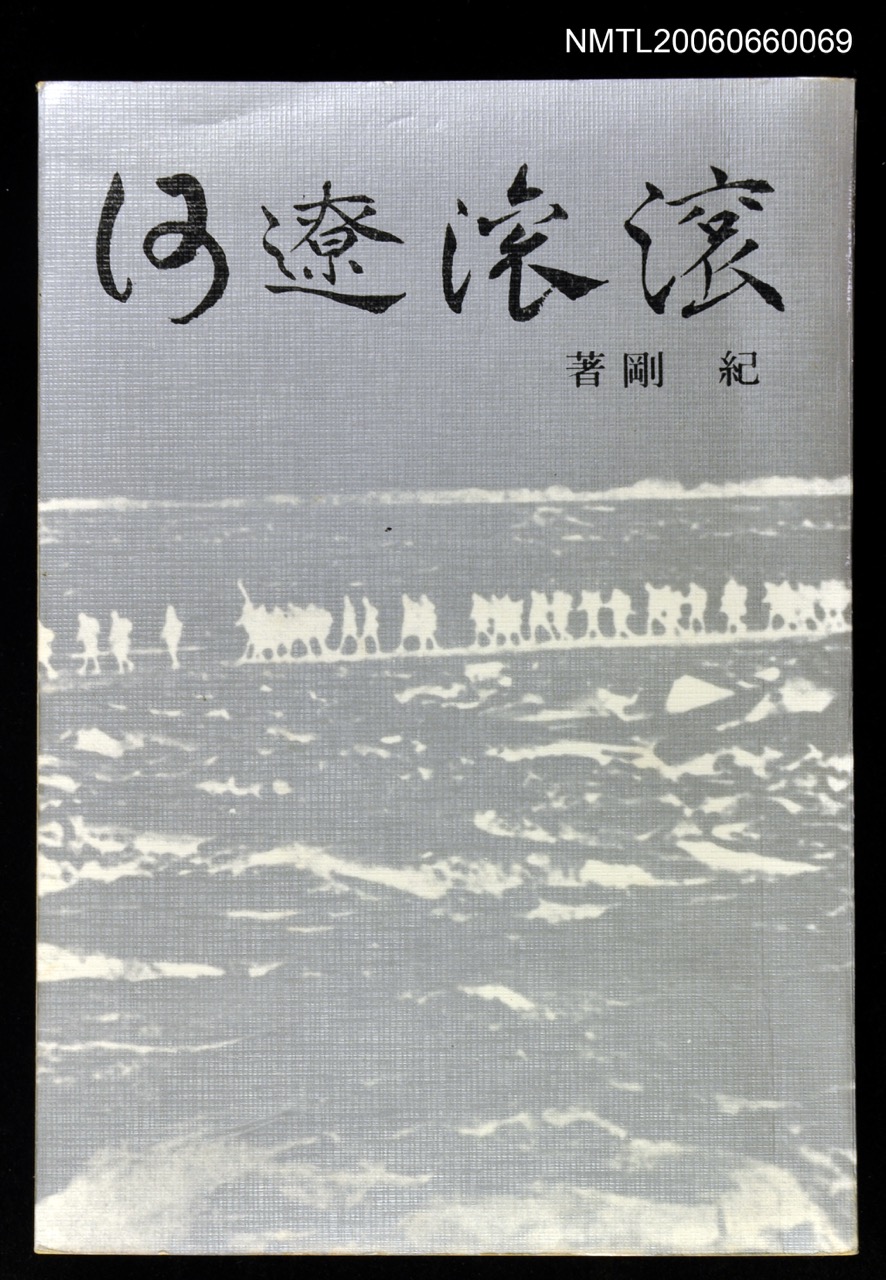

紀剛《滾滾遼河》,1977年 / 國立臺灣文學館藏

紀剛所著長篇小說,發表於1969年。本書為純文學出版社出版。

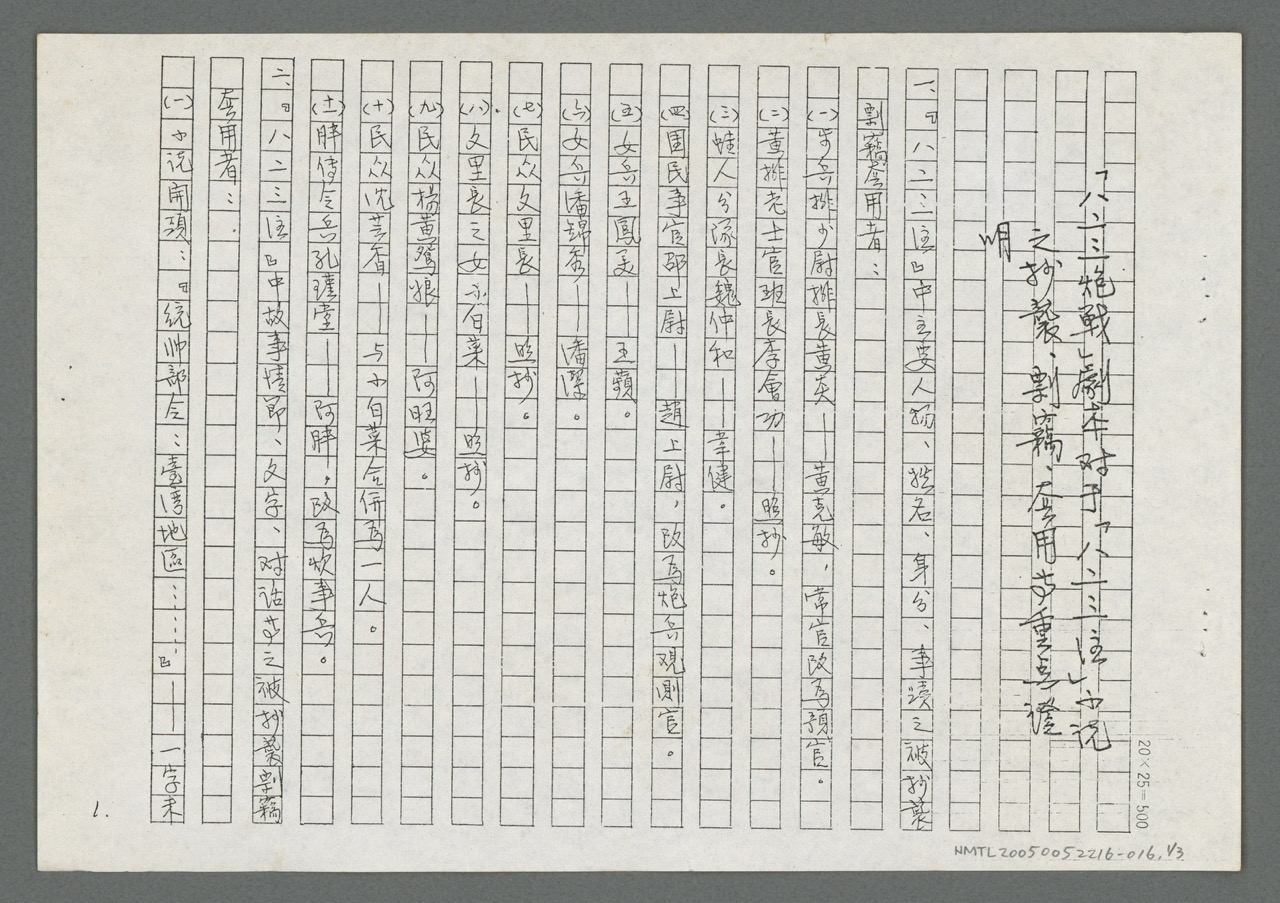

朱西甯「八二三炮戰劇本對八二三注小說之抄襲、剽竊、套用的重點證明」手稿(影本),寫作日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

1986年電影《八二三炮戰》上映,由丁善璽所編導。朱西甯認為該電影嚴重抄襲《八二三注》小說,寫下多點證據、提出指控,隔年與電影公司達成和解。

黑白片時代的文學改編與台語電影

黑白片時代的文學改編與台語電影

1950、60年代,相較於官方色彩濃厚的反共電影,臺灣民間反而捲起一股「台語電影」熱潮,1950年代到1970年代是台語片的全盛時期,一共產出一千多部作品,而許多電影都是在北投溫泉旅館裡製作完成的,當時北投如同美國的「好萊塢」一樣,全盛時期每天都有十多部電影開拍。

台語電影的發軔,早在1955年就有一部由邵羅輝執導的16毫米電影《六才子西廂記》,由廈門都馬班演出,但因為16毫米的規格問題,映演並未成功。1956年正月,由何基明所執導《薛平貴與王寶釧》上映,是第一部35毫米的「正宗台語電影」,由雲林麥寮拱樂社歌仔戲班擔綱演出。電影一推出就轟動全臺,也開創了台語電影的黃金年代。目前僅存《薛平貴與王寶釧》的膠卷,是當年重新配音的「客語版」,裡面的歌仔戲全都是客語唱腔。

當時知名導演林福地,擅長將文學作品改編成電影,如改編自日本通俗小說的《金色夜叉》(1964,原著為尾崎紅葉同名小說)。1964年,林福地又改編阿Q之弟(徐坤泉)暢銷通俗長篇小說《可愛的仇人》(1936)為同名電影(被政府審查後,改為《可愛的人》);隔年再改編阿Q之弟的《靈肉之道》為同名電影(1965)。紅嬌(金杏枝)的小說《酒家女》(1956,之後改名為《冷暖人間》),由辛奇導演改拍成《難忘的車站》(1965)。

1960年代末,因為政府政策、彩色電影成本過高等因素,台語電影產業面臨了「國語電影」的挑戰而逐漸沒落,留下了「臺灣,曾經有個好萊塢」的遺憾。

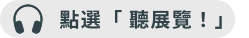

民聲日報《薛平貴與王寶釧》報紙廣告 / 國家電影及視聽文化中心典藏

該片1955年於南投草屯開拍,並於台中民聲日報第三版報導〈「薛平貴」下月可公映,由本省影劇界人士合資拍攝,男女主角為拱樂社當家台柱〉。

《薛平貴與王寶訓》電影劇照,1955年 / 國家電影及視聽文化中心典藏

1955年8月20日開拍的《薛平貴與王寶釧》,是臺灣首部35毫米台語電影。

張文環〈藝妲之家〉《台灣文學》創刊號,1941年 / 國立臺灣文學館藏

短篇小說,描寫藝旦「采雲」的辛酸史。主角自幼家貧被收為養女,後因養母貪財,貞操被奪而錯失良緣。

心碎之餘自暴自棄在養母張羅下當起藝旦,無奈養母不肯罷手,仍意圖支配她的人生。

本小說是張文環以較長篇幅呈現女性被支配與反支配生命史之代表作之一。

從1933年〈早淍的蓓蕾〉到1942年〈閹雞〉,他筆下的女性從柔弱逐漸過渡到堅韌。

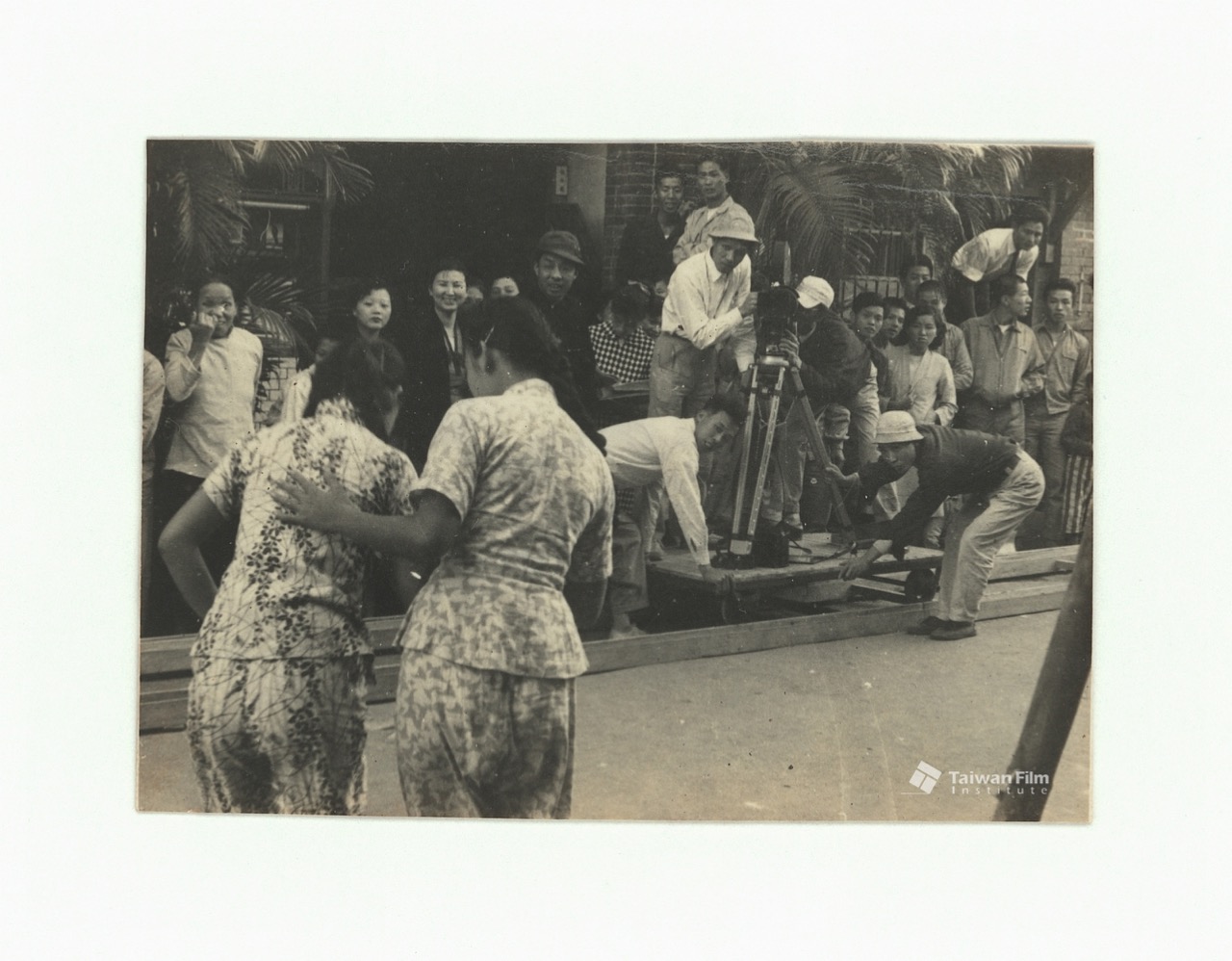

《嘆烟花》現場工作照,1959年 / 典藏者:林嘉義,數位物件典藏者:國家電影及視聽文化中心

中間戴深色帽子的是導演林摶秋、站在他左邊的女士是林摶秋夫人林邱寶月。左前方背對鏡頭左邊是余春燕、右邊是女主角張美瑤。

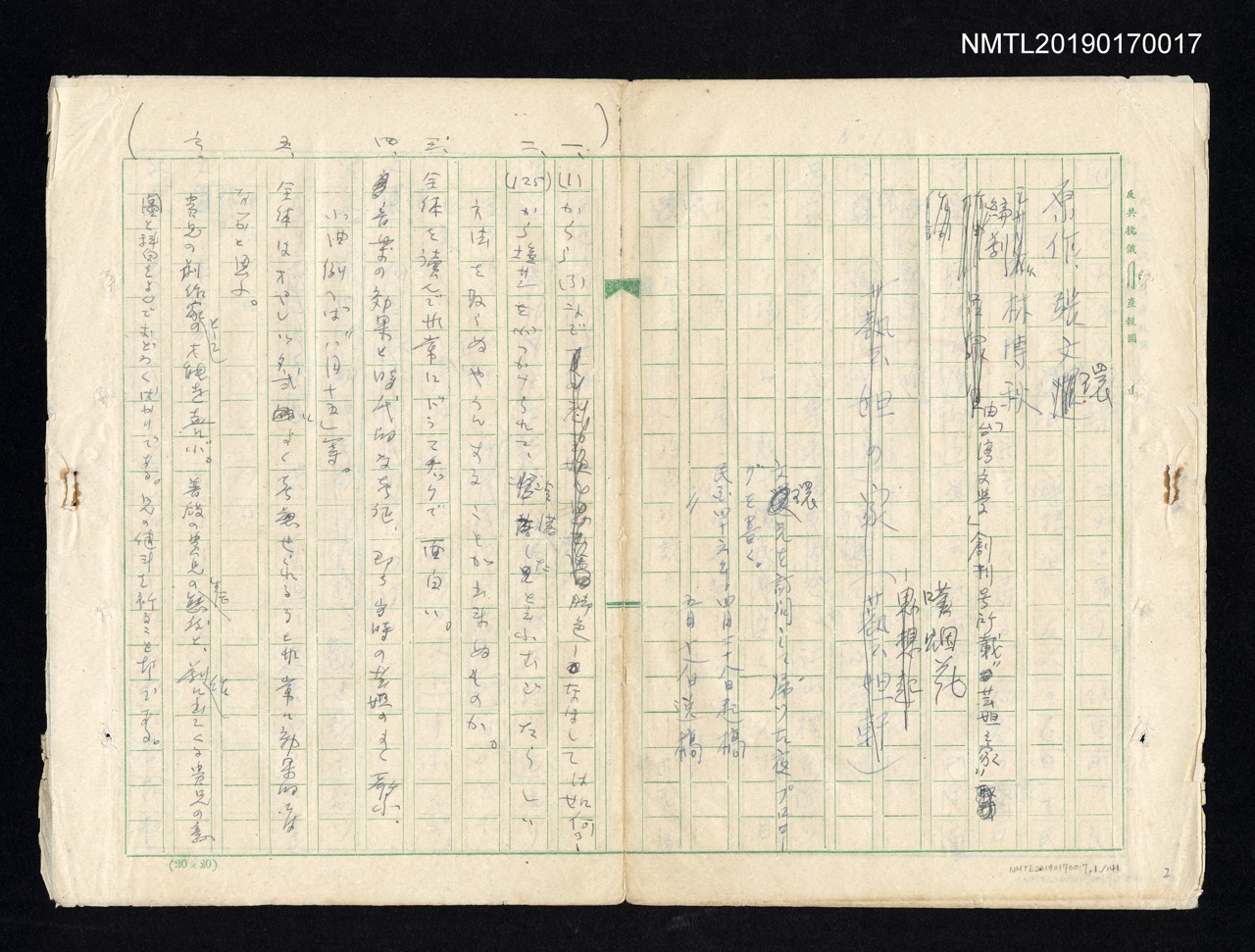

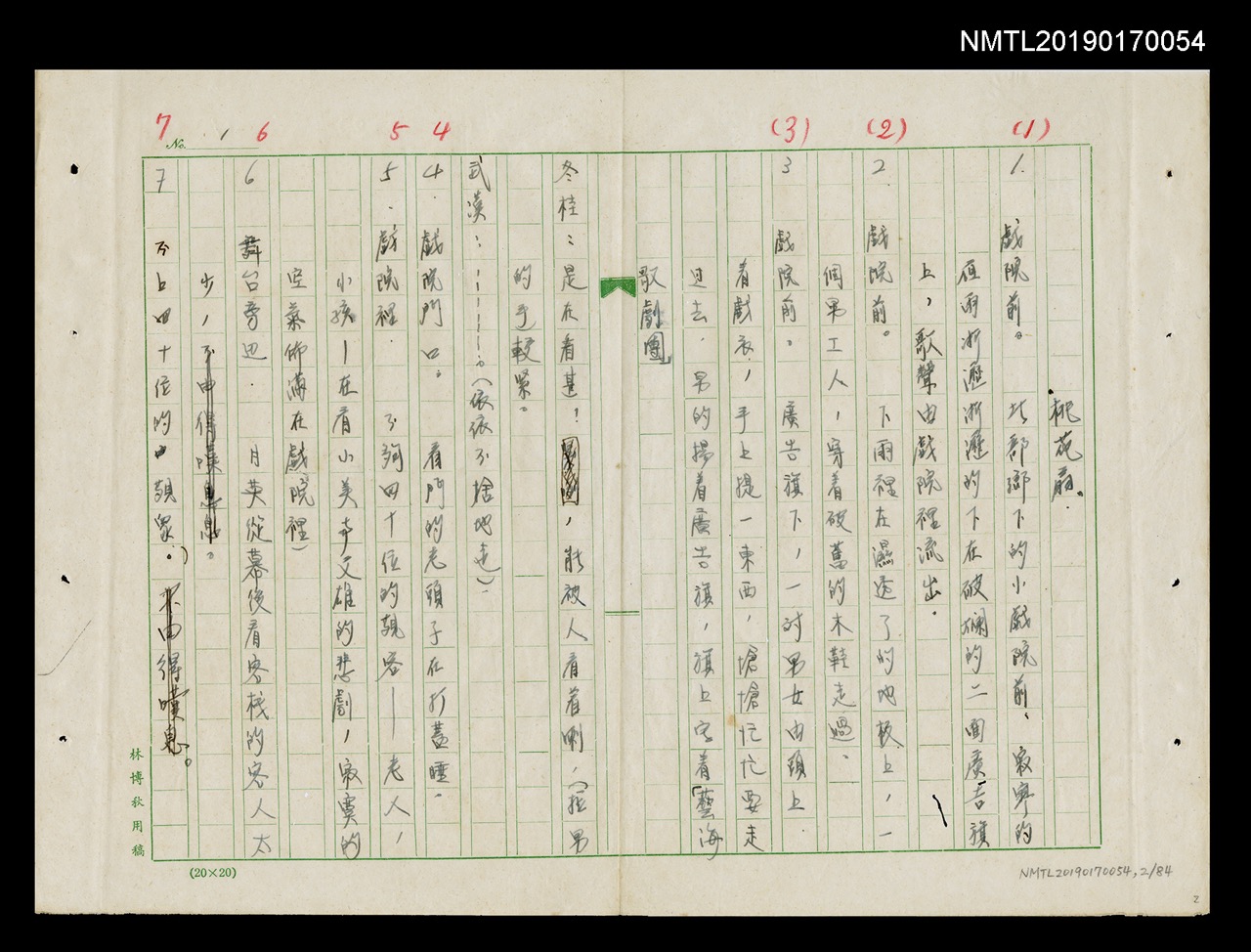

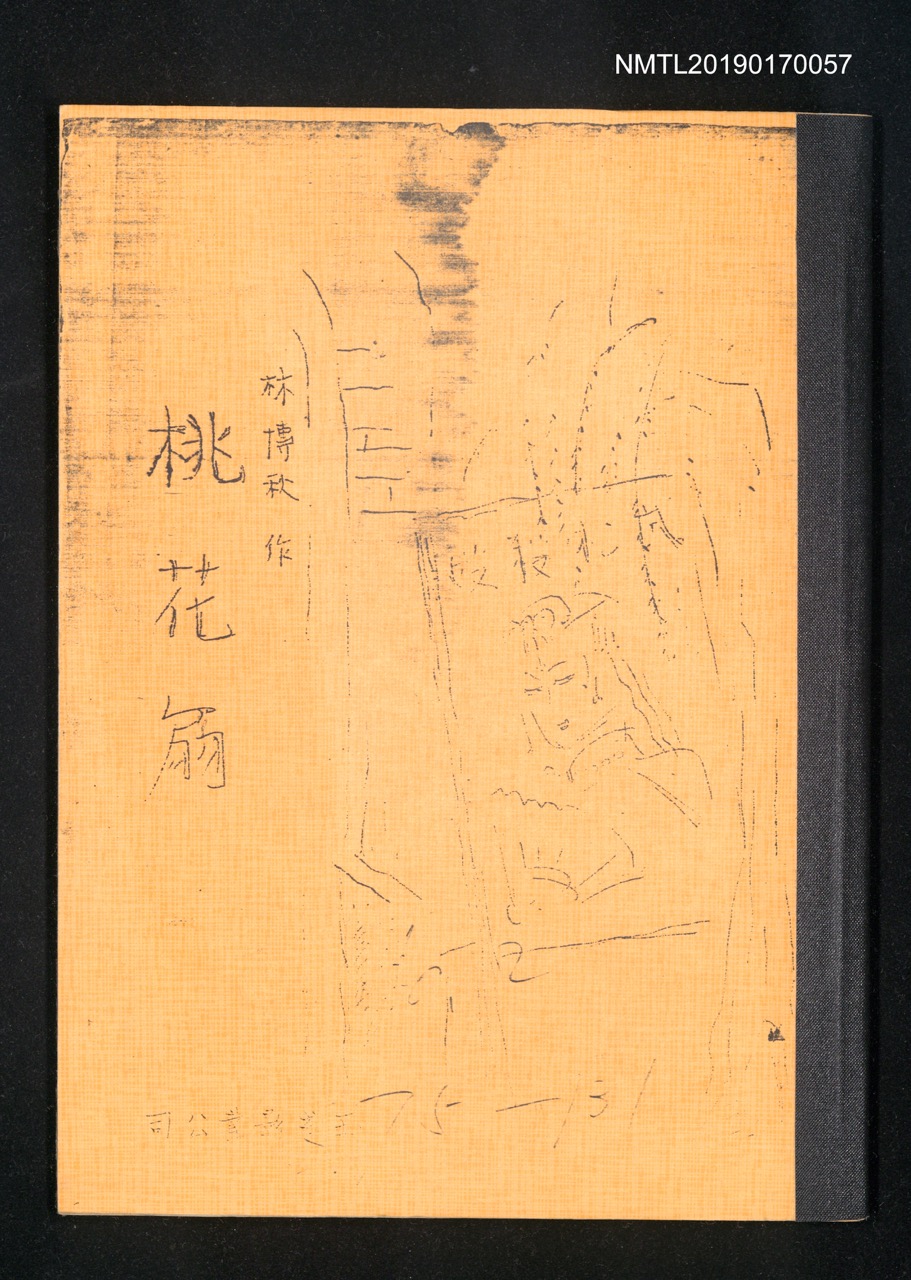

林摶秋《桃花扇》劇本手稿,寫作日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

林摶秋於1957年完成《桃花扇》創作,原預定由玉峯影業攝製成電影,唯影片最終未完成。

故事描述一北部小鎮巡演中的「藝海歌劇團」團員之間所發生的故事,桃花扇即為劇團台柱「冬桂」離開劇團前留給丈夫的信物。

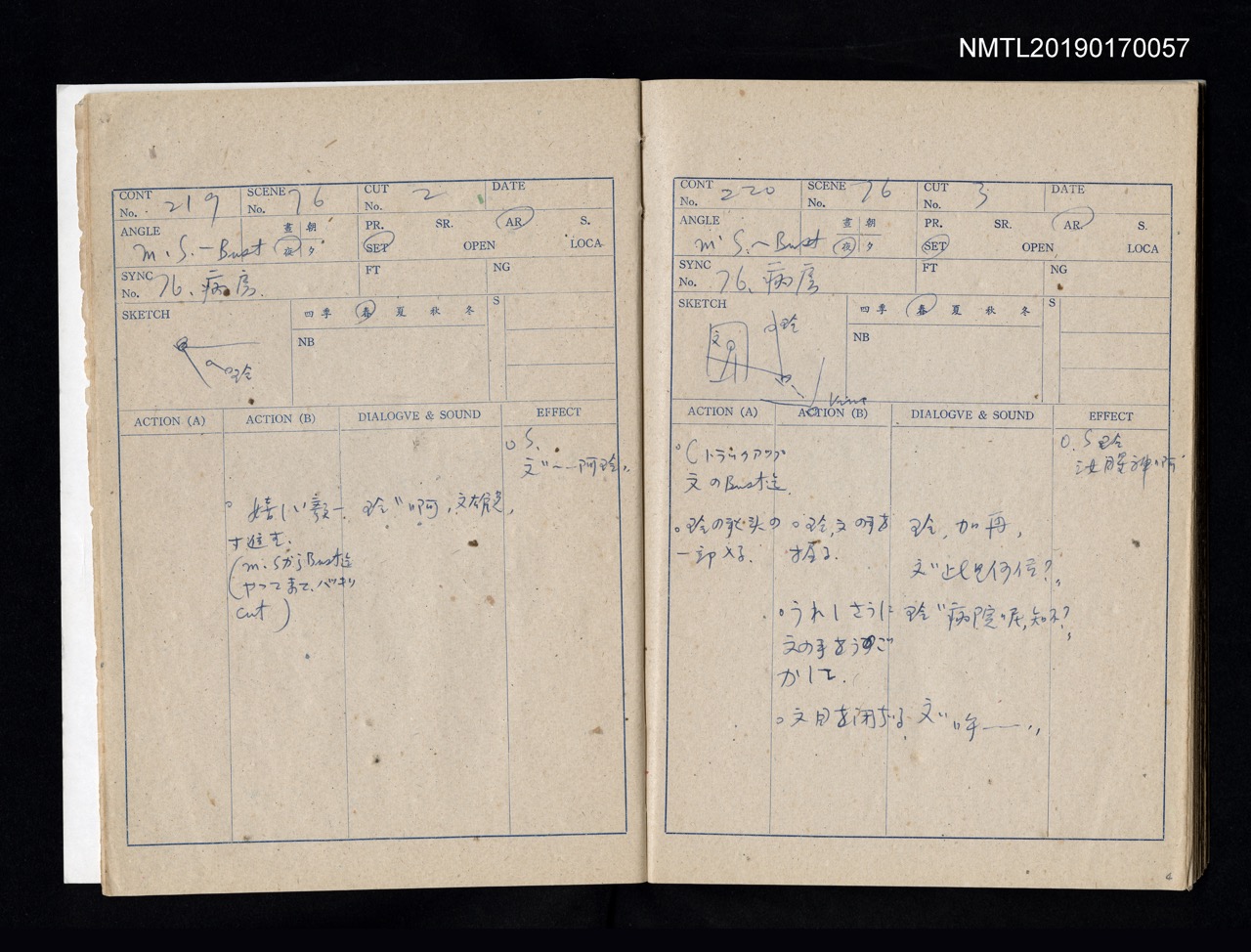

林摶秋《桃花扇》分鏡本手寫稿,寫作日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

內頁封面為手繪插圖,標示「林博秋(即林摶秋)編 玉峯影業公司」,內容以華、日語夾雜書寫。

《阿三哥出馬》電影預告片(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

《阿三哥出馬》電影預告片(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

出品日期:1959年 / 長度:5分11秒

由女主持人「小李」旁白介紹玉峯影業所屬湖山製片廠設備空間,並有基本演技訓練課程。

隨後現身面對鏡頭講述玉峯影業創立之宗旨為期待為臺灣電影界貢獻力量,共同與各位先進一起發展電影藝術,邀請觀眾參觀拍片現場。

【林摶秋與玉峯影業】

林摶秋(1920-1998),生於桃園,父親經營礦場,家道殷實,從小就愛好劇場及電影藝術。

1938年赴日本求學,1942年畢業於日本明治大學政治經濟科,同年底發表首部作品《奧山社》受到矚目,也是東京劇壇首位臺灣出身的劇作家。

1943年返臺定居,與王井泉、張文環、呂泉生等人合組「厚生演劇研究社」,編導《閹雞》、

《高砂館》等劇,在臺北永樂座公演,演出大獲成功,獲得「台灣新劇運動的黎明」之美譽。而巧妙運用臺灣背景、語言、歌謠,在內容與形式上都帶有高度文化抗爭色彩的《閹雞》,

更成為臺灣新劇史上的經典劇作之一。

戰後,發願要拍攝屬於臺灣人的電影,於是在1958年於桃園成立了「玉峯影業」及「湖山製片廠」,規模宏大,超越中影等國營片廠。同時他網羅了當時臺灣一流的藝文人才,如文學家張文環、音樂家郭芝苑、呂泉生、舞蹈家李彩娥來培訓演員。林摶秋發下豪語:「我就毋相信講臺灣人佇臺灣拍台語片,台語片袂興起來。」

1959年,玉峯影業在林摶秋執導下推出《阿三哥出馬》和《嘆煙花》,後者即改編張文環小說〈藝妲之家〉(1941)。可惜到了1971年,因為台語片的大環境不佳,玉峯影業也黯然關門。

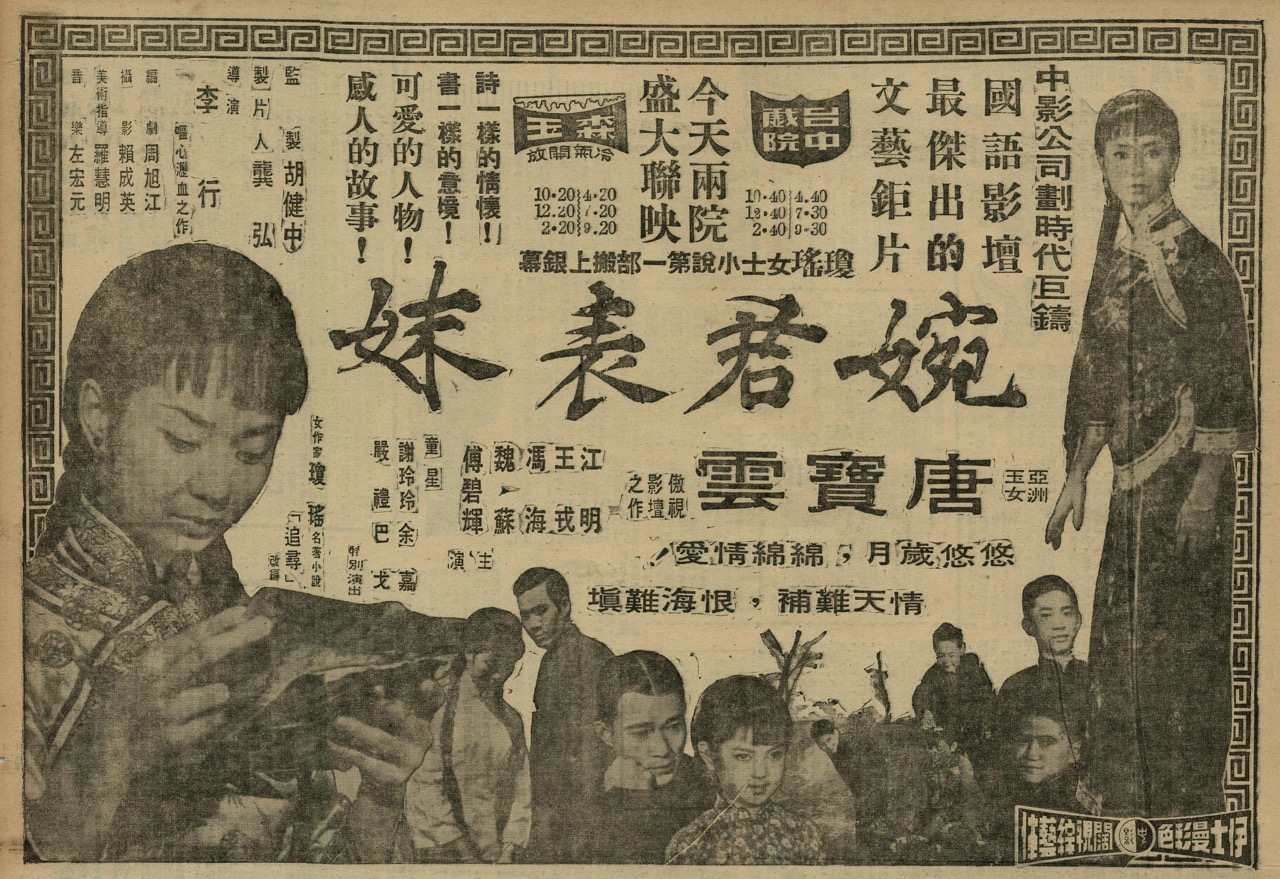

《婉君表妹》報紙廣告,1965年 / 國家電影及視聽文化中心典藏

本片改編自瓊瑤短篇小說集《六個夢》中的〈追尋〉,

描述民國初年北伐前後的時代背景下,三兄弟與其表妹婉君之間的愛怨情愁,

闡述民國初年,女性在傳統及自由解放的交界中,面對婚姻的內心掙扎。

影片的成績,使這部作品成為六○年代第一波瓊瑤小說改編電影風潮的濫觴,

不僅讓唐寶雲的形象在「養鴨公主」之外,又多了「婉君表妹」深植人心,

當時為童星的巴戈、謝玲玲,也表現出色,而飾演大哥的王戎更從此崛起影壇。

健康寫實電影與文藝片

健康寫實電影與文藝片

1963年4月,由香港邵氏影業製作、李翰祥執導,凌波與樂蒂主演的黃梅調電影《梁山伯與祝英台》上映,一時萬人空巷,臺北票房衝出900萬的成績,凌波成為臺灣的全民偶像。這部電影也帶動了「國語電影」的復甦。導演李翰祥後來離開邵氏,來臺灣成立「國聯影業」,並在臺製廠支援下,拍攝了彩色寬銀幕電影、史詩級巨作《西施》(1965)。

與此同時,中影公司新任總經理龔弘,推動「健康寫實主義」,仿效義大利「新寫實主義」電影,如狄西嘉(Vittorio De Sica)《單車失竊記》,卻又去除描寫社會黑暗面的成分。龔弘也提出「健康是教化、寫實是鄉村」的方向,以基層社會作為場景,講述光明正面的故事。健康寫實電影以李行、李嘉共同執導的《蚵女》(1964)、李行執導的《養鴨人家》(1965)、李嘉執導的《我女若蘭》(1966)為代表。

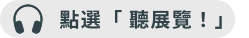

1960年代後,文學與電影跨界結合的作品越來越多,李行執導《婉君表妹》(1965)、《啞女情深》(1965)分別改編自瓊瑤《六個夢》的〈追尋〉(1963)與〈啞妻〉(1964);《汪洋中的一條船》(1978),改編自鄭豐喜同名傳記;而白景瑞《家在臺北》(1970)則改編自孟瑤《飛燕去來》(1969),都是健康寫實電影經典改編例子。

六個夢 / 國立臺灣文學館藏

直到1980、1990年代,瓊瑤的《煙雨濛濛》、《梅花三弄》、《一簾幽夢》改編成電視劇,依舊帶來收視熱潮;而電視劇《還珠格格》風靡臺灣與中國兩地,打破了當時中國電視劇的收視率紀錄。

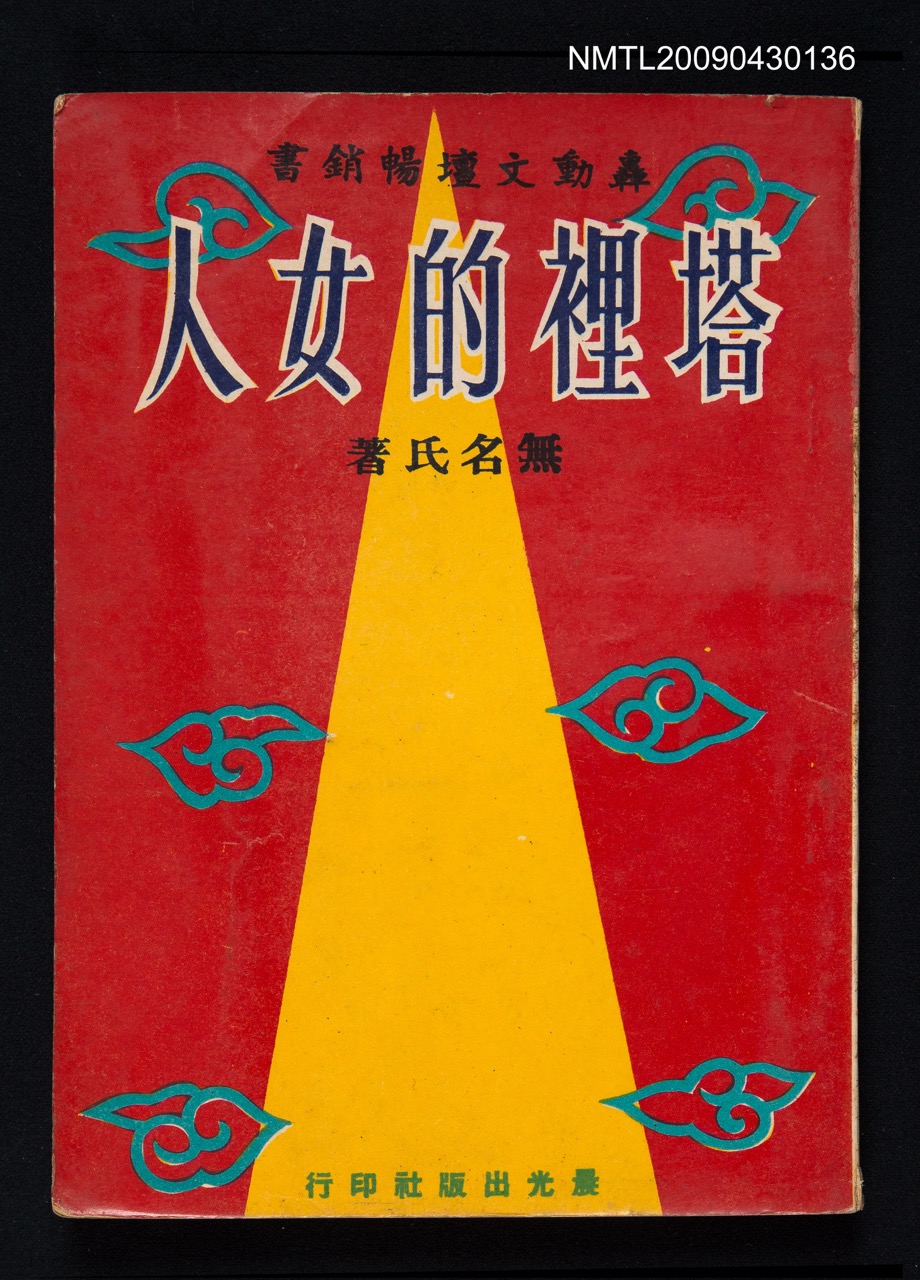

無名氏(卜寧)《塔裡的女人》,1962年 / 國立臺灣文學館藏

1945年初版。描述青年提琴演奏家與女大生偶然相遇、誤解冷漠到相識成為師生、朋友,陷入愛河到決裂浪漫愛情故事。

1967年由林福地執導,李翰祥策劃改編為電影上映。