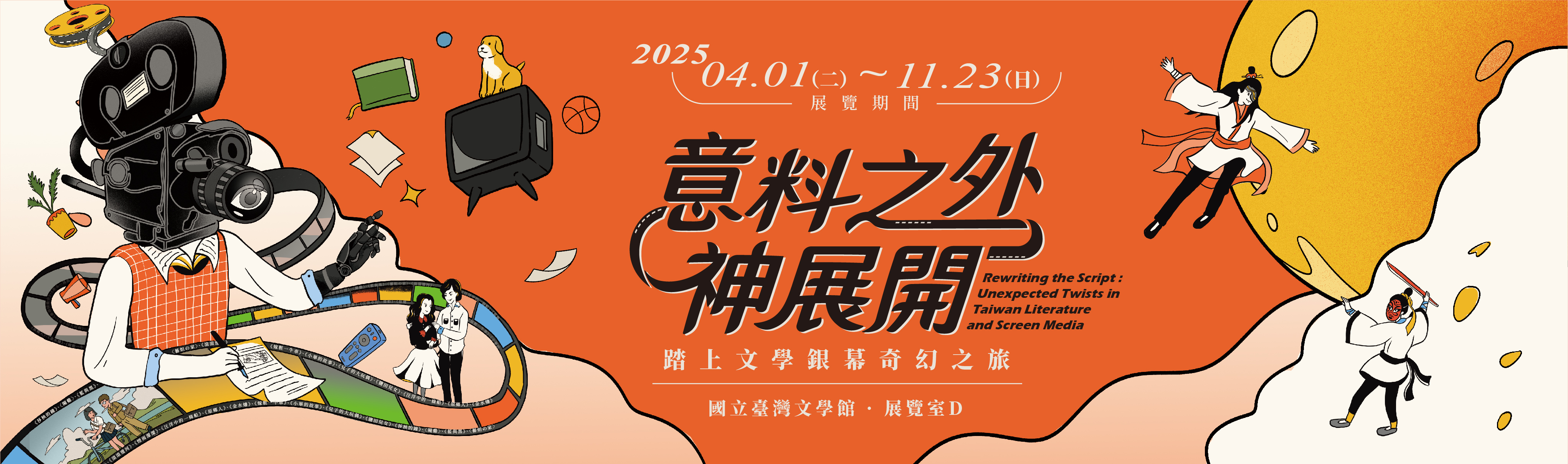

角色跳脫框架!

角色跳脫框架!

—— 臺灣新電影來造浪

徬徨少年時:校園電影

徬徨少年時:校園電影

1970年代末,校園電影接續了瓊瑤校園題材的浪漫風格,加入了部分現實及成長元素,開創了新的電影類型。1979年,徐進良執導《拒絕聯考的小子》,改編自吳祥輝的同名作品(1975),點出升學制度的弊病,成為喧騰一時的話題。

接著,林清介執導《一個問題學生》(1980),改編自吳祥輝《斷指少年》(1977,原作一度遭警總查禁,被強迫改成光明結尾);後續林清介執導了一系列校園電影,如《同班同學》(1981),改編自吳念真創作劇本;《臺北甜心》(1982),改編自吳祥輝同名作品(1981);另有《安安》(1984),改編自小赫〈安安的葬禮〉(1978,出自《祈教授》),還有《校園檔案》(1986),改編自苦苓同名作品(1985)。

另外,邱銘誠執導《白色酢漿草》(1987),改編自朱立立(荊棘)同名短篇小說(1983,出自選集《荊棘裡的南瓜》);麥大傑執導了《老師,有問題》(1988),改編自苦苓同名作品(1988)。

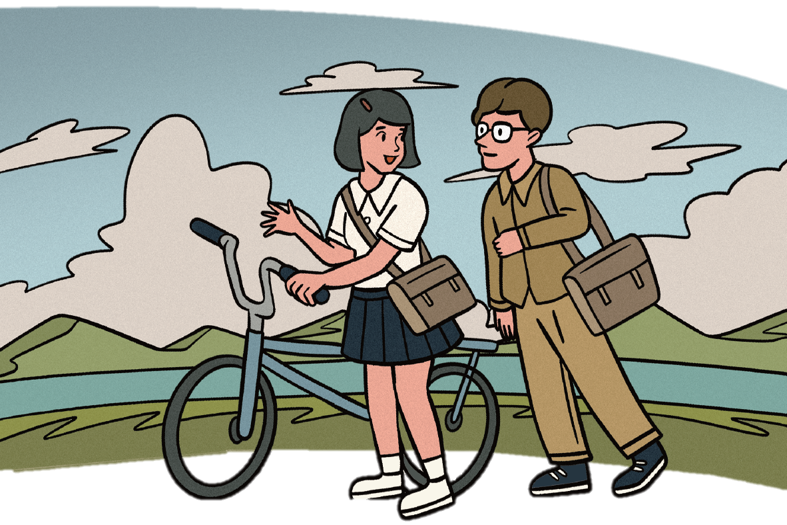

21世紀後,在網路小說及社群網路的推波助瀾下,青春校園電影再度成為熱門題材,例如九把刀執導《那些年,我們一起追的女孩》(2011),改編自個人同名作品(2006);藤井樹(本名吳子雲)執導《六弄咖啡館》(2016),同樣改編自個人作品(2007);簡學彬執導《可不可以,你也剛好喜歡我》(2020),改編自作家肆一的散文;杜政哲執導《我吃了那男孩一整年的早餐》(2022),改編自作家尾巴同名作品(2016)。

鄉土文學與新電影

鄉土文學與新電影

1970年代起,中華民國在一系列國際外交上受到挑戰,黨國體制也面臨了民主化的衝擊。出生於戰後的青年世代,開始思考族群與階級、國族認同等議題,他們開始反問「我們是誰?根著何處?」出現了「回歸現實」的思潮。

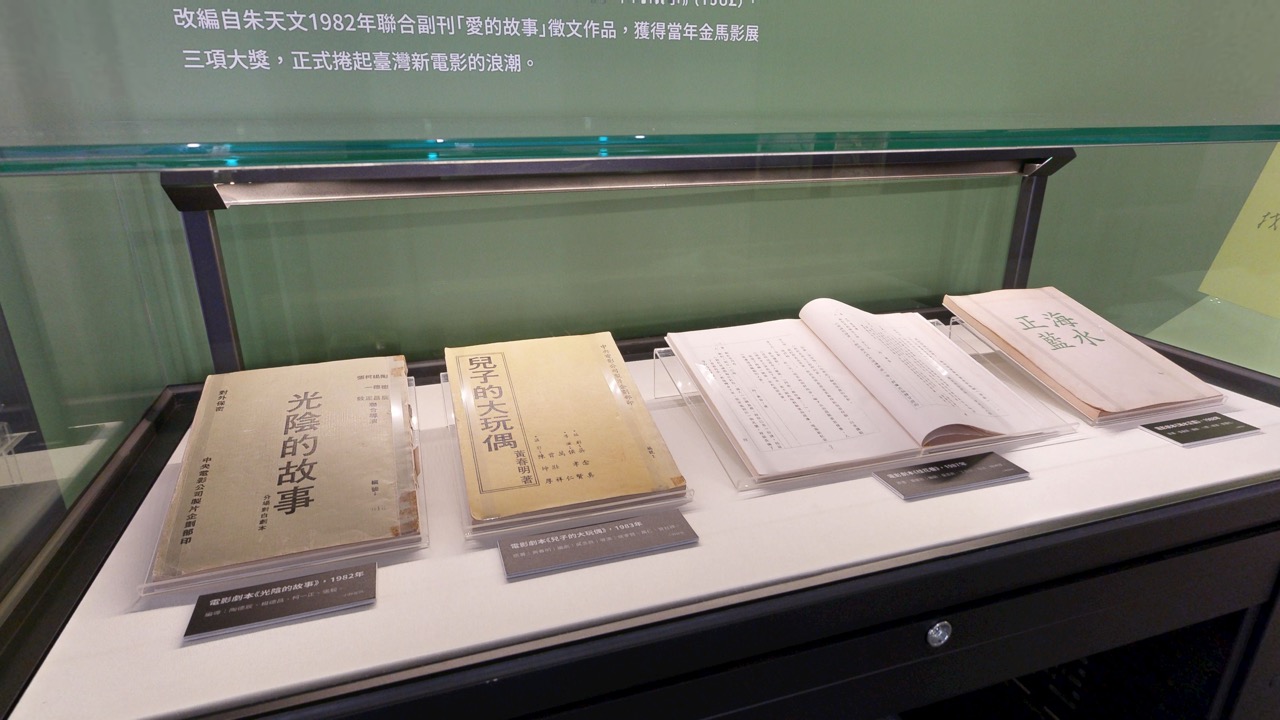

1980年代初期,恰逢中影公司總經理明驥想開創新局面,邀請了年輕有才華的企劃及導演到中影公司,希望能為保守沉悶的中影注入新的活力。小野默默在筆記本寫下了「白鴿計劃」(代表清純,勇敢,智慧,改革,起飛),並且與吳念真找了四名年輕導演:陶德辰、柯一正、楊德昌、張毅等四人,拍攝《光陰的故事》,因擺脫傳統電影套路,意外引發觀眾熱烈迴響。接著,陳坤厚執導、侯孝賢等人編劇,拍攝了《小畢的故事》(1982),改編自朱天文1982年聯合副刊「愛的故事」徵文作品,獲得當年金馬影展三項大獎,正式捲起臺灣新電影的浪潮。

1983年,侯孝賢、萬仁、曾壯祥分別執導改編黃春明的小說〈兒子的大玩偶〉、〈蘋果的滋味〉、〈小琪的那頂帽子〉(小說集於1969年出版)合成一部三段式電影《兒子的大玩偶》,上映後獲得各界好評。

在「回歸現實」的思潮背景下,新電影也跟著文學一起衝鋒陷陣,開拓文化戰地前線,大量改編文學作品,特別是「鄉土文學」類型。包括《沙喲娜拉,再見》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《在室男》、《金水嬸》、《魯冰花》、《結婚》、《一隻鳥仔哮啾啾》等電影,其文學原著都分別出自黃春明、王禎和、楊青矗、王拓、鍾肇政、七等生、蕭郎(黃崇雄)之手。

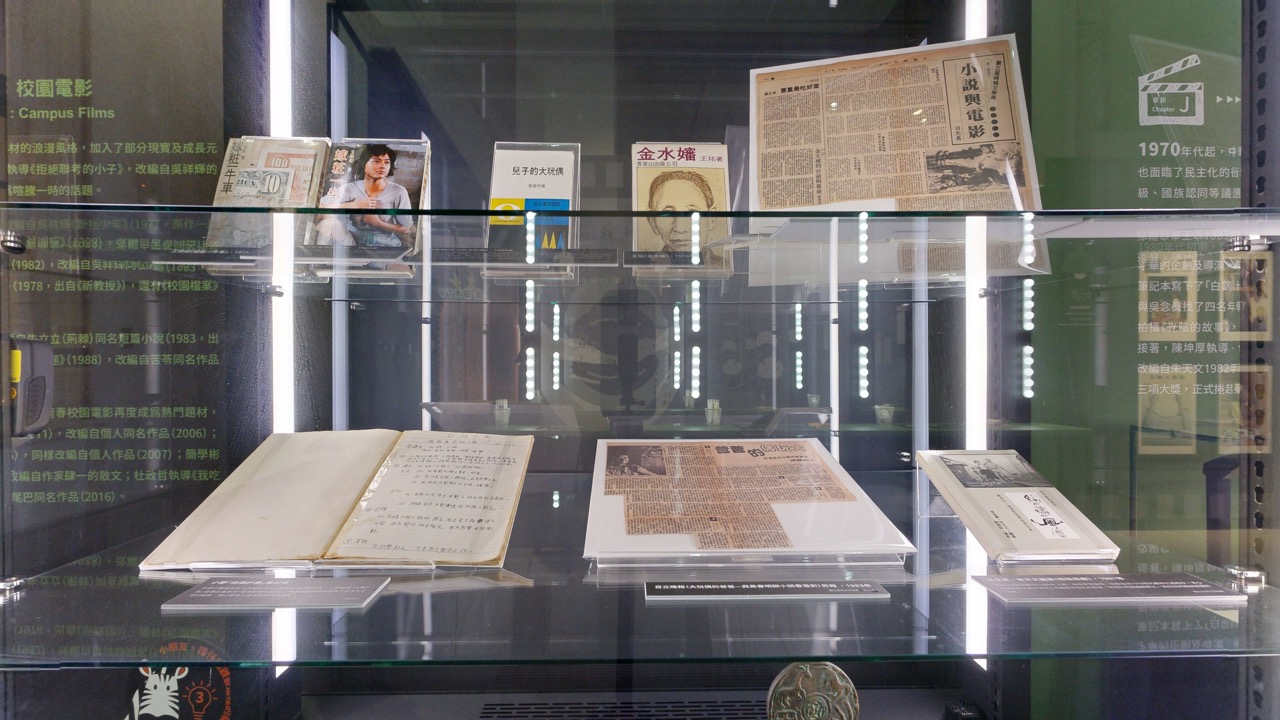

王禎和《嫁妝一牛車(電影劇本)》,1964年 / 國立臺灣文學館藏

故事描述男主角萬發為了免於挨餓,只得讓一個經濟能力較好的男子住進家裡,過著心照不宣的三人同居生活。王禎和於1984年親自改編為電影劇本,搬上銀幕。

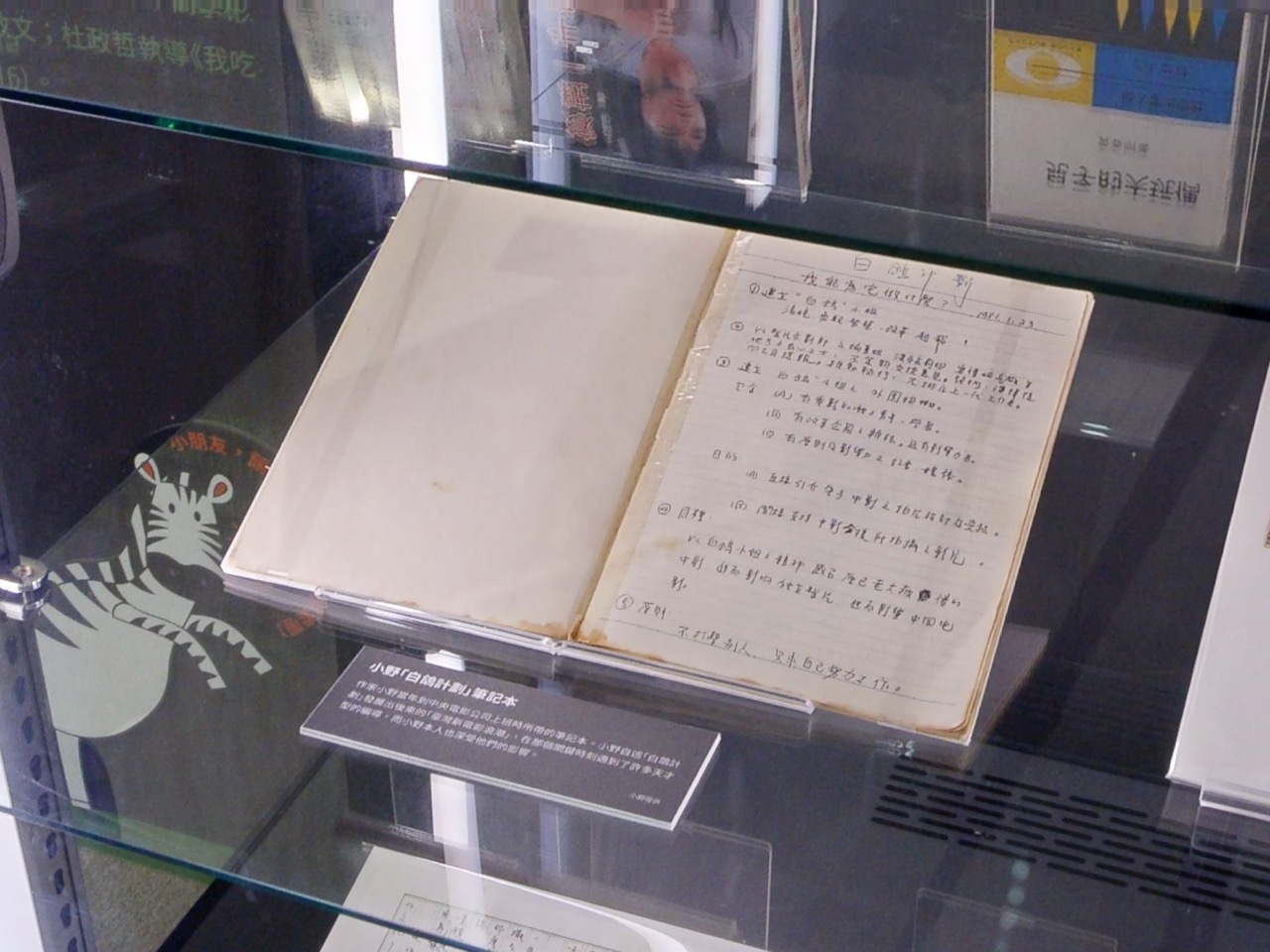

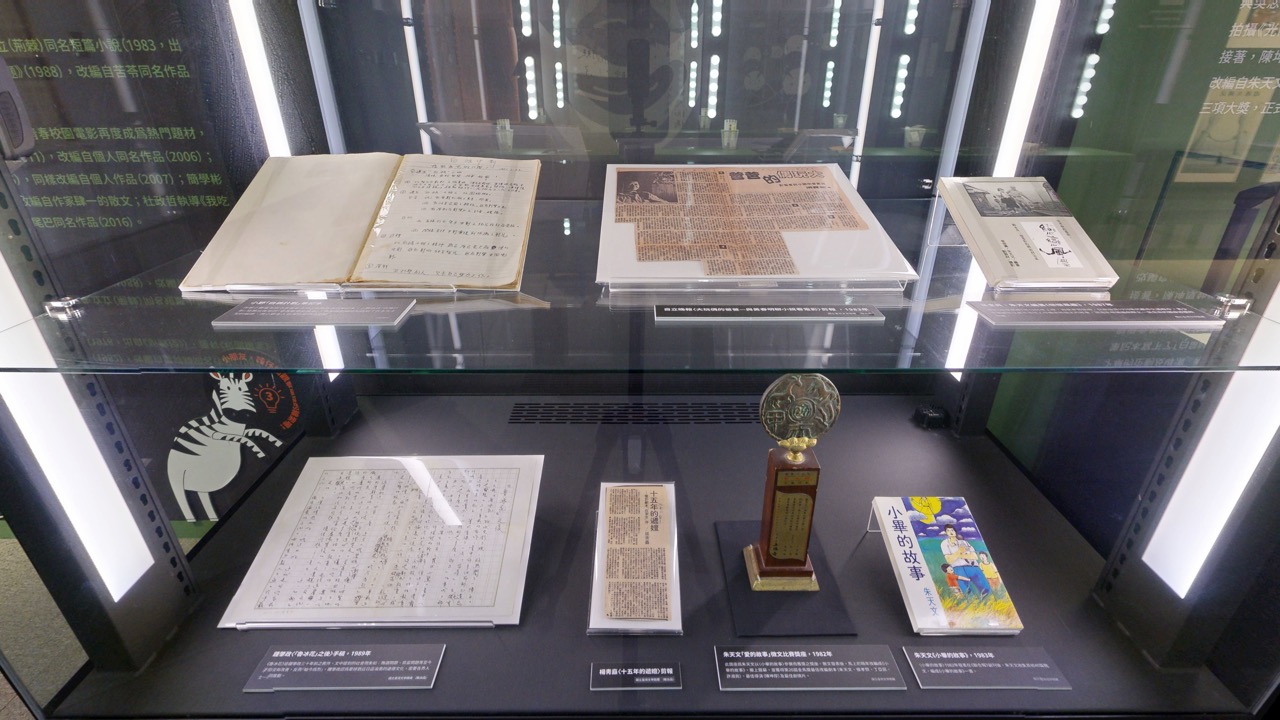

小野「白鴿計劃」筆記本 / 小野提供

作家小野當年到中央電影公司上班時所帶的筆記本。小野自述「白鴿計劃」發展出後來的「臺灣新電影浪潮」,

在那個關鍵時刻遇到了許多天才型的編導,而小野本人也深受他們的影響。

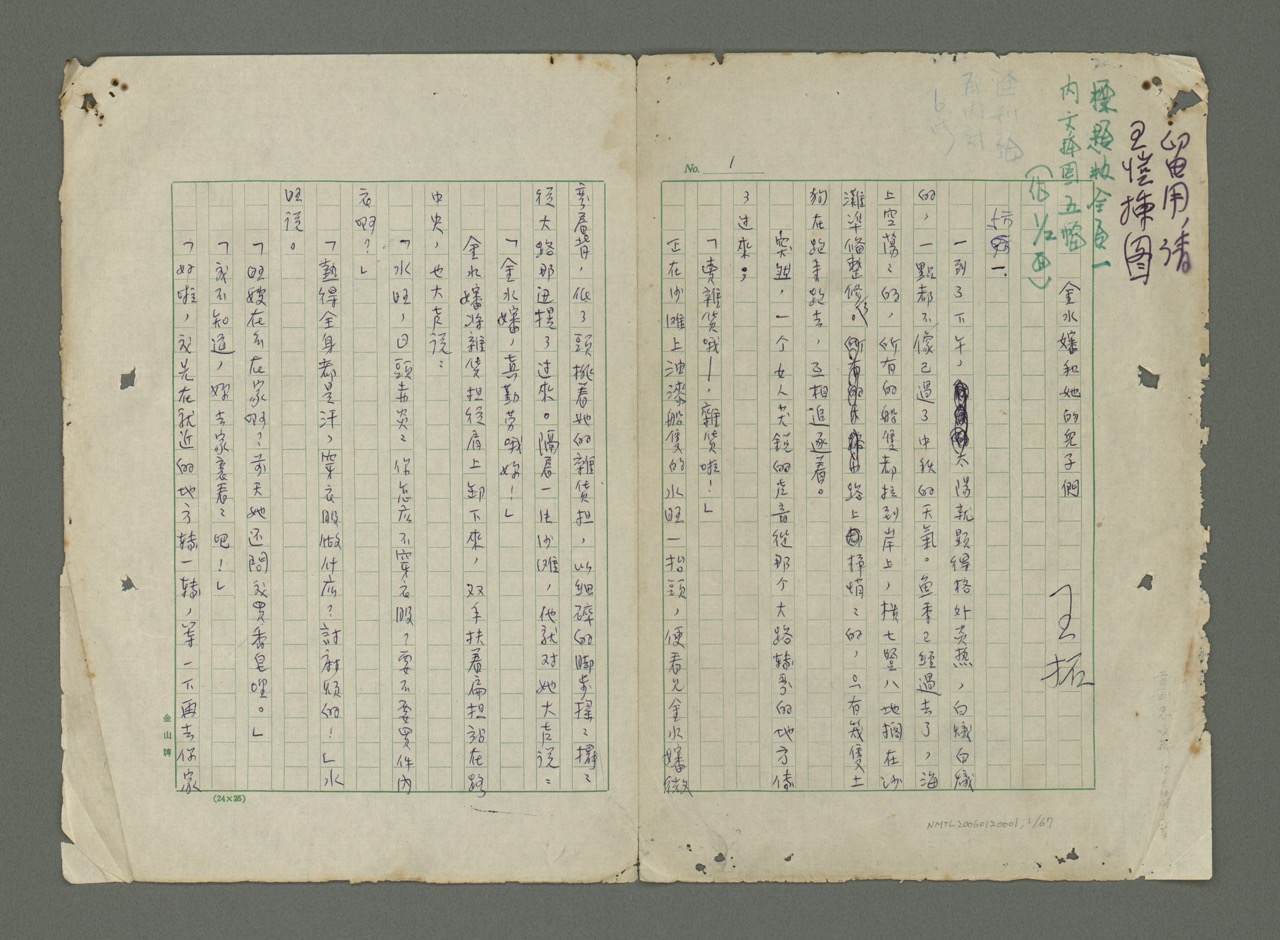

王拓〈金水嬸和他的兒子們〉手稿,寫作日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

王拓以故鄉基隆八斗子漁村為背景,以主角「金水嬸」刻劃出臺灣傳統婦女形象。勤奮節儉、任勞任怨的金水嬸,在兒子們各自成家立業後,欲尋求兒子們協助解決家中經濟危機,不料卻屢遭兒子媳婦們推託卸責甚至惡言相向。在遭逢喪偶之慟與討債疲勞轟炸的雙重壓力下,金水嬸終究靠著自己的力量解決欠債問題。

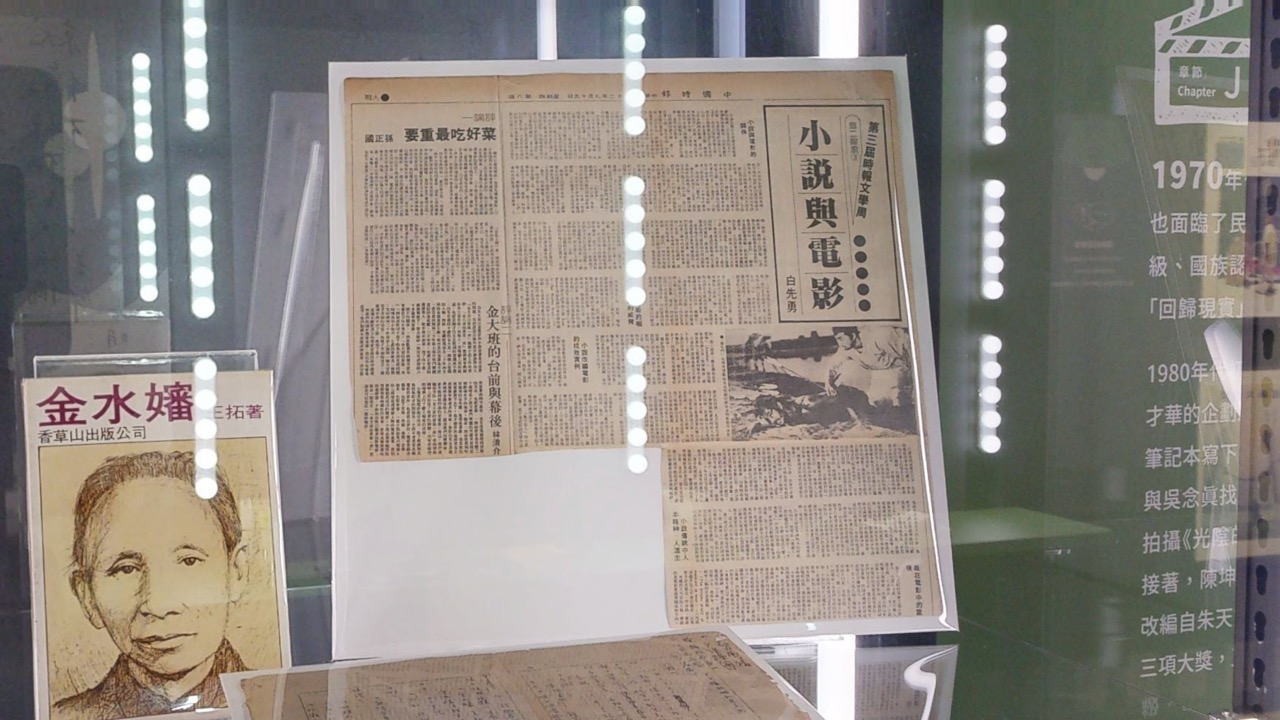

白先勇〈小說與電影〉中國時報簡報,1983 / 國立臺灣文學館藏

內文討論小說與電影的關係,並提及多部外國經典文學改編電影的實例。同版另有評論一孫正國〈菜好吃最重要〉、

評論二林清介〈金大班的台前與幕後〉,後者以自身加入編劇工作小組的角度切入,提出文學改編電影的要素。

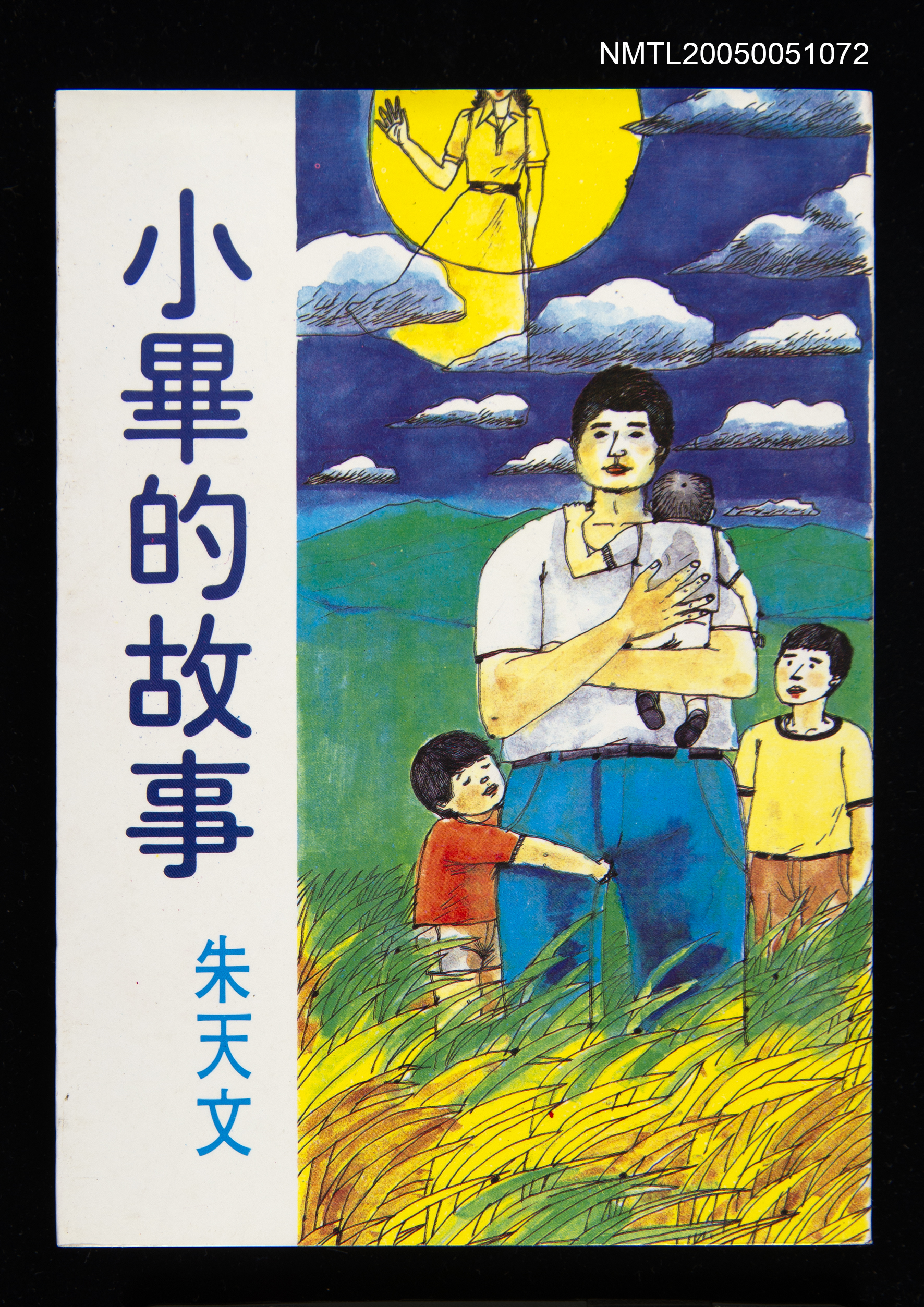

朱天文《小畢的故事》,1983年 / 國立臺灣文學館藏

〈小畢的故事〉1982年發表在《聯合報》副刊後,朱天文收集其他40篇散文,編成《小畢的故事》一書。

朱天文「愛的故事」徵文比賽獎座,1982年/ 國立臺灣文學館藏

此獎座為朱天文以〈小畢的故事〉參賽而獲獎之獎座。散文發表後,馬上於隔年改編成《小畢的故事》,搬上銀幕,並獲得第20屆金馬獎最佳改編劇本(朱天文、侯孝賢、丁亞民、許淑真)、最佳導演(陳坤厚)及最佳劇情片。

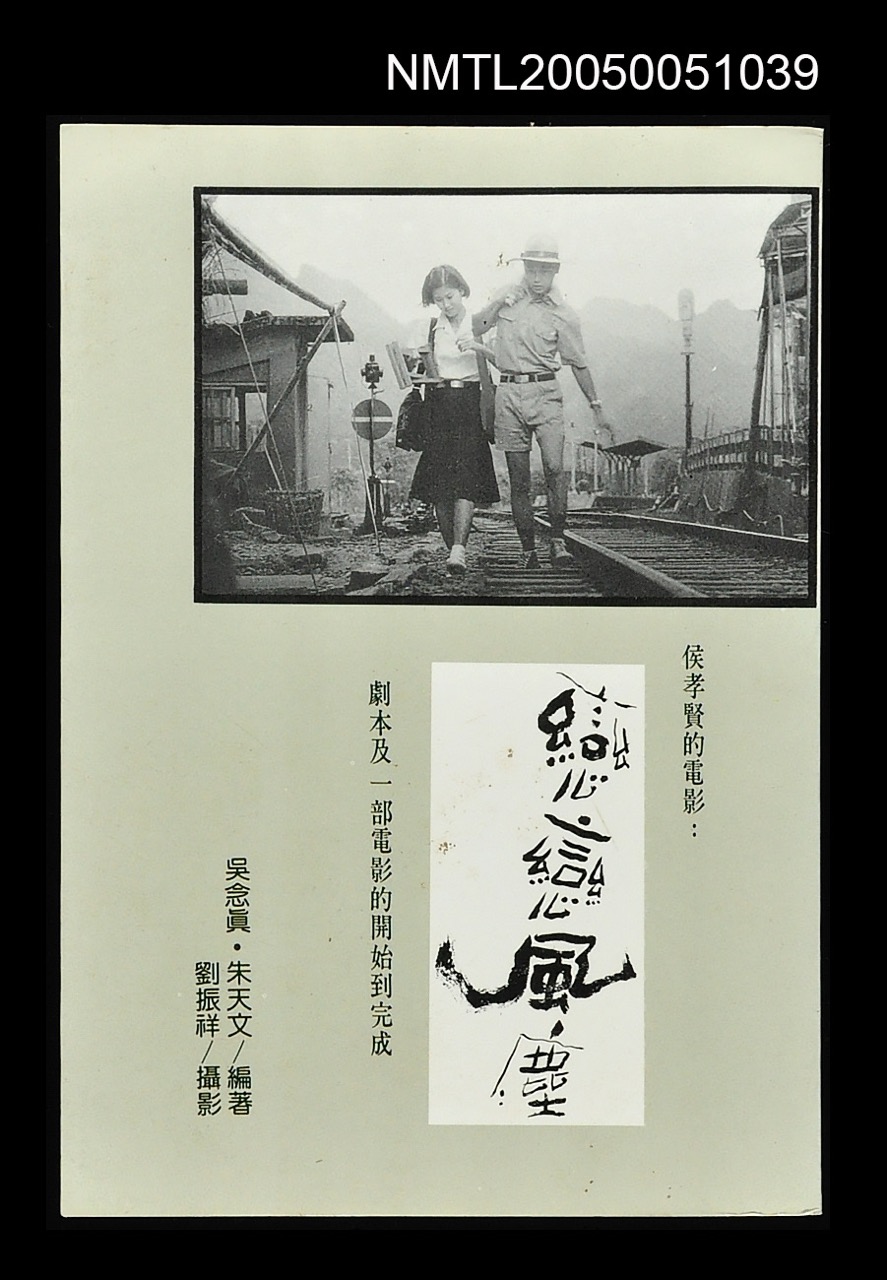

吳念真、朱天文編著《戀戀風塵》,1987年 / 國立臺灣文學館藏

電影《戀戀風塵》於1986年上映,由侯孝賢執導,刻劃臺灣1970年代都市化過程中,青少年離鄉前往都市尋找工作機會所發生的故事。

該電影根據編劇群之一吳念真的親身經歷所改編。

鍾肇政〈「魯冰花」之後〉手稿,1989年 / 國立臺灣文學館藏

《魯冰花》是鍾肇政三十年前之舊作,文中提到的社會現象如:賄選問題、貧富問題等至今不但沒有改善,反而「始今為烈」。

鍾肇政認為要拯救這日益淪喪的道德文化,需要各界人士一同推動。

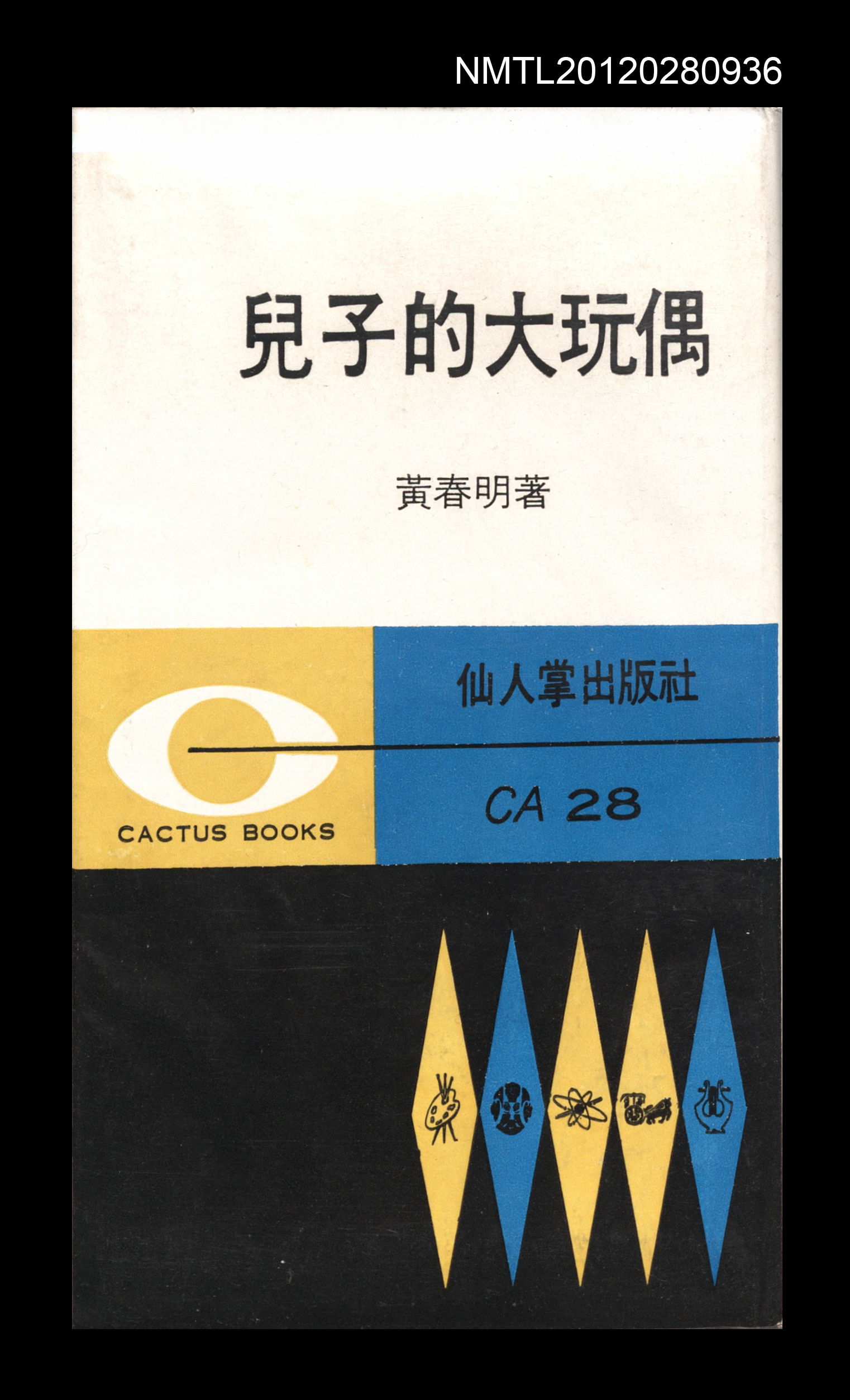

黃春明《兒子的大玩偶》,1969年 / 國立臺灣文學館藏

故事描述男主角坤樹為了生計,將自己的臉塗抹成小丑模樣而受盡鄉人奚落和注目,但為了讓幼子可以認出自己,

竟然又往自己臉上塗抹起來,賦予父愛極為鮮明的形象。

1983年本書由吳念真編劇,侯孝賢、曾壯祥、萬仁分任導演合拍成〈兒子的大玩偶〉、〈小琪的那一頂帽子〉、〈蘋果的滋味〉三段式電影,

取《兒子的大玩偶》為名,由中影公司發行並搬上銀幕,卻因政治干預而引起大幅討論。不但為臺灣新電影打響頭陣,也形成一股小說改編成電影的浪潮。

電影劇本《光陰的故事》,1982年、《兒子的大玩偶》,1983年、《桂花巷》,1987年、《海水正藍》,1988年/ 小野提供

性/別解嚴:八〇年代後性別文學與電影

性/別解嚴:八〇年代後性別文學與電影

1980年代是熱情四射、民間力量迸發的年代,黨國體制鬆動,但威權仍在,社會運動捲浪而起,新電影也乘著這股反抗的情緒、慾望的湧動,進一步突破保守的影視產業結構,以曖昧的影像敘事作為先鋒,打開邁向1990年代性/別解嚴、情慾釋放的荊棘之路。1981年,張艾嘉受到袁瓊瓊〈自己的天空〉啟發,與陳君天共同製作改編了爾雅出版社《十一個女人》(1981)為電視單元劇,訴說新時代女性追尋獨立自主的心路歷程。

1980年代後,性別議題電影多元紛呈,包含《看海的日子》、《油麻菜籽》、《殺夫》、《我這樣過了一生》、《玉卿嫂》,都分別改編黃春明、廖輝英、李昂、蕭颯及白先勇的文學小說。

1985年,林清介改編白先勇小說〈孤戀花〉(1970)為電影,原作細膩描繪女性之間的深刻情感,但在改編電影中以淡筆帶過;陳坤厚執導《桂花巷》(1987),改編自蕭麗紅同名作品(1977),也曖昧地觸及了女性間的萌芽情愫;1986年,虞戡平執導,改編自白先勇男同志經典長篇小說《孽子》(1977年首次連載),本片送審時一度被新聞局列為禁片,後來被要求大幅砍掉男同志情誼片段,才獲准以限制級方式上映。江浪執導《失聲畫眉》(1992),改編自凌煙的同名作品(1990),可視為臺灣較早的女同志電影,描述臺灣歌仔戲班女演員之間的愛慾關係。

青年作家白先勇等創組青雲電影公司剪報(影本),1971年新生報 / 國立臺灣文學館藏

【遙遙平權路,藝術作先鋒】

翻開20世紀歷史,是由臺灣女性及多元性別族群用生命血淚刻劃下來的平權運動史。臺灣女性於上世紀初,從纏足的束縛中解放出來,並逐步獲得受教育、工作的權利,並在媒妁婚約與自由戀愛中苦苦掙扎。戰後慢慢擺脫「童養媳」傳統,女性找到一片「自己的天空」,但到了1980、1990年代,仍有家庭暴力、人口販賣及性別侵害等陰影,在體制內踽踽前行、緩步改革。

而性別相關的文學及電影等藝術創作,在抵抗與改革的過程中扮演了相當重要的角色——本次展示的作品,其實都各自象徵了某個血淚故事、象徵孽子逆女們抵抗的高聳父權之牆、也各自立下了重要性別平權碑記,如雨後彩虹,導引著臺灣社會於花開時節,向光邁進。

「油麻菜籽相關新聞」剪報,1984年中國時報 / 國立臺灣文學館藏