「映画」初登場!

「映画」初登場!

—— 銀幕啟蒙之旅

電影的出現與引進

電影的出現與引進

1895年12月,日本統治臺灣之初,遠在地球另外一端的法國,盧米埃兄弟(Frères Lumière)在巴黎的咖啡館放映由他們自己製作,如《工人下班》等長度大約一分鐘左右的影像,獲得了滿堂驚奇與讚賞,就此拉開百年電影史的序幕。

電影的風潮,不久之後便傳入日本,並來到臺灣。最早日本人將電影稱為「活動寫真」,後來才逐漸改稱為「映画」。高松豐次郎1901年來到臺灣,在各地巡迴放映電影,並於1907年拍攝了臺灣第一部紀錄片《臺灣實況介紹》。1911年,西門町「芳乃亭」開幕,電影逐漸走入臺灣社會,成為日常娛樂、教育及政治宣傳上不可或缺的一部分。

1920年代,全世界電影產業興起,當時電影還是黑白默片,需要有一名「辯士」在放映時講解劇情。第一部由臺灣人集體製作的電影,是1925年的《誰之過》,由劉喜陽等人組成的「臺灣映画研究會」製片,跨出臺灣電影製作的一大步。

《2023 形象影片-藏鏡人》(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

《2023 形象影片-藏鏡人》(本片由國家電影及視聽文化中心授權播放)

創作日期:2023年 / 長度:3分42秒

影片由蔡振南主演,透過角色扮演,致敬1959《王哥柳哥遊台灣》、1961《大俠梅花鹿》、

1969《危險的青春》、1967《三八新娘憨子婿》、1986《戀戀風塵》、1991《牯嶺街少年殺人事件》、

1992《少年吔,安啦!》、2000《一一》等八部經典電影,傳承臺灣影視聽歷史文化。

《光影歲月-高松豐次郎》(本片由國史館授權播放)

《光影歲月-高松豐次郎》(本片由國史館授權播放)

創作日期:2010年 / 長度:25分

高松豐次郎(1872-1952), 日本福島縣人, 受臺灣總督府民政長官後藤新平邀請來臺。

1907年在官方委託下,拍攝了臺灣第一部紀錄片《臺灣實況介紹》,記錄當時的臺北、基隆港與金山、鐵路旅行與地方漫遊、原住民生活,

以及日軍征討反抗的原住民等景象;隔年開始在臺灣各地籌設戲院,逐步建立起有系統的電影發行制度,在臺灣電影發展史上有其重要地位。

《紗蓉》電影海報,印製日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

《莎秧的鐘》小說曾由周金波(1920—1996)改編為劇本,1958年拍製成電影《紗蓉》。莎秧的故事持續被改編並流傳,2007年電影《練習曲》即曾以蘇澳「莎秧之鐘」入鏡。

《桃花泣血記》蟲膠唱盤,1932 年 / 國立臺灣文學館藏

「桃花泣血記」唱盤為同名電影宣傳曲,由詹天馬作詞,王雲峰譜曲,純純擔任主唱,盛行一時,也捧紅了純純,使其擁有台語流行歌壇第一位歌星的稱號。

《桃花泣血記歌》歌本,1934 年 / 國立臺灣文學館藏

1932 年中國上海聯華影業公司製作的黑白默片《桃花泣血記》來臺放映,由詹天馬依電影劇情寫下歌詞,作為電影宣傳之用,也成為膾炙人口的臺灣歌曲。

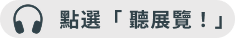

劉吶鷗《永遠的微笑-電影結構表》手稿,約1936年 / 國立臺灣文學館藏

為作者創作草稿,簡述該電影場景、道具、出場人物、台詞概略及分鏡鏡頭等資訊。作者於多處以框線、曲線作為強調及調動之處。

吳漫沙《莎秧的鐘》,1943年/ 國立臺灣文學館藏

新劇與文化啟蒙

新劇與文化啟蒙

1921年10月,林獻堂、蔣渭水、賴和等人成立「臺灣文化協會」,希望為臺灣社會帶來文化上的啟蒙。文化協會除了到各地辦讀報社、演講,1926年4月「活動寫真隊」成立後也開始放映電影,由蔡培火提供部分資金,購買放映機及宣傳用影片,在全臺灣各地巡迴放映,所到之處都大受歡迎。文協分裂後,蔡培火另組「美臺團」放映電影,後來更創作「團歌」,在電影播放前全場合唱:「美臺團,愛臺灣,愛伊風好日也好,愛伊百姓品格高;長青島,美麗村,海闊山又昂,大家請認真。」

1920年代,「新劇」(類似現代話劇)也開始流行,文協成員透過新劇傳達文化啟蒙的思想,將新劇推上更高的藝術層次。1943年,太平洋戰爭期間,王井泉、林摶秋等人組成了「厚生演劇研究會」,同年9月於大稻埕永樂座上演了由林摶秋改編自張文環小說的舞台劇《閹雞》,並由呂泉生製作〈丟丟銅仔〉、〈一隻鳥仔哮救救〉等民謠作為配樂。第一場公演以台語演出,可說是臺灣首次傳統文化、文學創作及新劇的跨界結合。因為處於戰爭期間,《閹雞》公演時不但被當場切掉舞臺燈光,還一度遭到禁演。

張文環〈閹雞〉手稿,1942年 / 國立臺灣文學館藏

張文環代表作之一,描繪主角月里不向命運低頭、堅強、勇敢的女性形象,不僅成為臺灣文學重要人物典型,也是日治時期被殖民的臺灣人象徵。

張文環〈閹雞〉《台灣文學》2卷3號,1942年 / 國立臺灣文學館藏

日文原著發表於1942年7月《台灣文學》。

舞台劇《閹雞》(前篇)劇照,拍攝日期不詳 / 國立臺灣文學館藏

1943年,劇作家林摶秋曾將之改編為舞台劇,在臺北「永樂座」演出;相隔65年之後(2008年)「台南人劇團」再度將其搬上舞台,於臺北國家戲劇院公演。

《閹雞》前篇二幕六場節目單,1943年 / 國立臺灣文學館藏

厚生演劇研究會第一回研究發表會之節目單,內載角色演員及工作人員名單。演出地點為永樂座。

林摶秋著 / 黃書倩譯〈高砂館〉、《台灣文學》3卷2號(夏季號),1943年 / 國立臺灣文學館藏

舞台劇《高砂館》為林摶秋劇作,原文由日本寫作,1943年發表於《台灣文學》,同年9月2日由「厚生演劇研究會」於台北永樂座首演。劇情主要以「高砂館」主人與店內餐飲部經營者的女兒分別等待赴華北滿州闖蕩的兒子與戀人未歸為主軸,間雜高砂館內的各種人物情節。劇情快速簡短,充分展現大時局下小人物的人生哀愁。原作者本名林搏秋,日治時期改作「林博秋」,後又改回。華語手稿為1998年黃書倩翻譯。

林摶秋著 / 林至潔譯 《閹雞》劇本(影本),1943年 / 國立臺灣文學館藏

舞台劇〈閹雞〉由林博秋編劇,將張文環原著改編成戲劇,1943年由厚生演劇團演出。內容描述日治時期南部一家老字號中藥鋪「閹雞」,由盛至衰的過程,老闆三桂誤信情報而和隔壁村的清標相互轉讓土地,清標接手中藥鋪後生意蒸蒸日上,反觀三桂一家因火車取消開通而投資破滅,三桂病亡,妻子也隨之過世,留下辭掉公所工作的兒子阿勇與媳婦月里,兩人攜手面對艱困的未來。

呂玲朗〈丟丟銅仔〉《台灣文學》3卷3號(秋季號),1943年 / 國立臺灣文學館藏

舞台劇《閹雞》中的歌曲之一。原為宜蘭民謠,由呂泉生採譜重新編曲,署名呂玲朗為呂泉生之筆名。