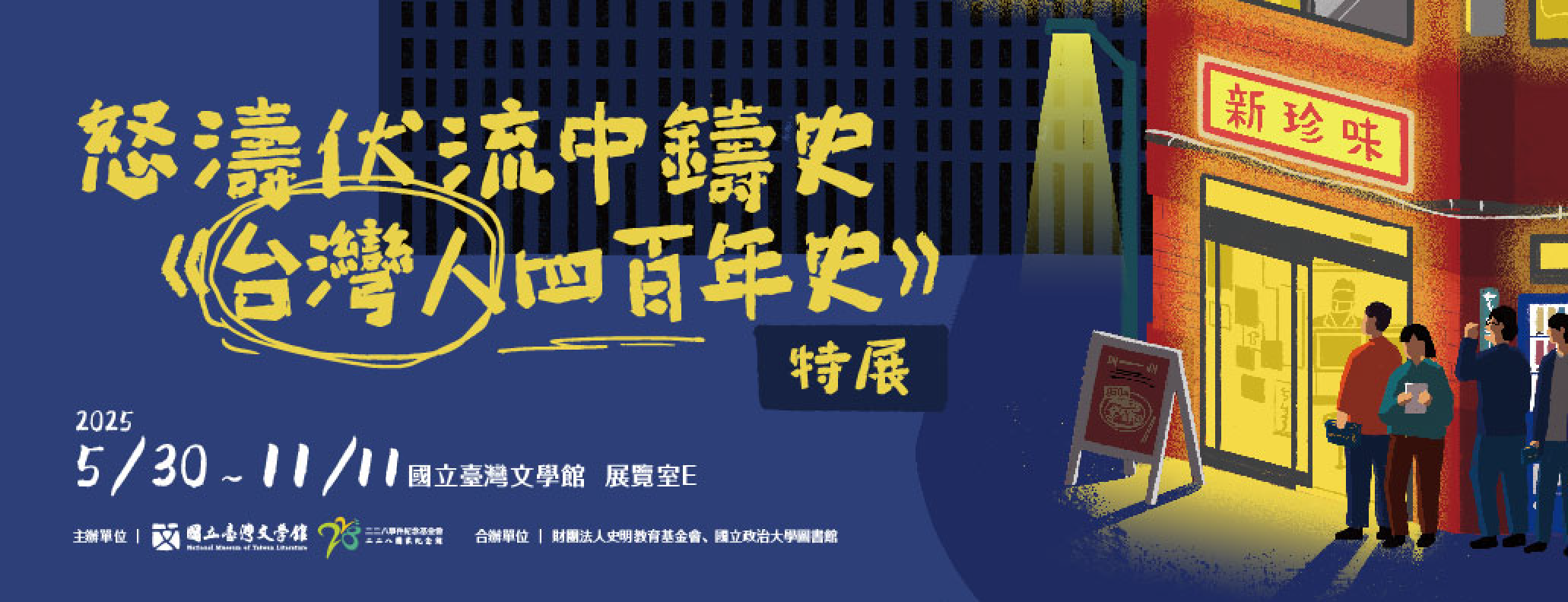

穿越紅潮 點明歷史:

《台灣人四百年史》的誕生與影響

史明在1962年完成《台灣人四百年史》日文初版後,大半輩子的時間都在改寫、擴寫、改編,是他思想與行動合一的實踐。尤其八○年代的漢文版正式流通以後,更在當時海內外臺灣人間產生巨大迴響。

歷史書寫是追尋、定錨,甚至是決定未來的嚮導。被殖民者的書寫除了語言、文字的限制外,其出版、流通與閱讀更為艱難。《台灣人四百年史》在日臺兩地的阻絕,統治者的監視與威脅下,亦如是。

《台灣人四百年史》以「四百年」為框架,描繪臺灣歷史的發展。在撰寫時受到時代背景的限制,但在後續改寫、增補過程中,史明也逐步修正自己的觀點,以配合現實環境的改變。比如正視臺灣內各族群的權力不對等,又如何讓多元族群發聲、理解與結盟,成為史明留給我們的重要課題。

《台灣人四百年史》日文版 紙型

紙型是活字印刷時期為了快速、方便再版的紙質模具。由於排定完成的鉛活字版過於笨重,不利保存以待再版使用,所以會使用特製的紙型用紙,於濕潤時覆蓋於鉛字版上,透過手工或機器壓製的方式,讓鉛字在紙型上印出凹陷的字痕,適合日後澆鑄成平面版,或是捲曲澆鑄成圓型版等不同印刷機使用。

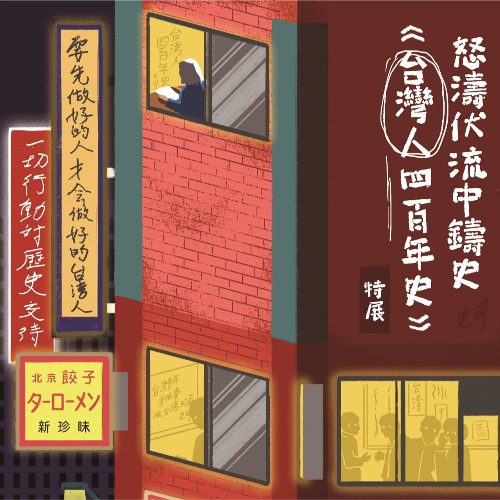

本套紙型於2023年整理東京池袋新珍味史明紀念館時出土,內容包括1962年全套及1974年部分增補篇幅。紙型可以說是印刷前內容最完整的定稿,本套紙型也等於是史明的臺灣史書寫、臺灣人意識啟蒙的原點。

財團法人史明教育基金會 捐贈

1-1 書寫的困難

《台灣人四百年史》是史明從1950年就起心動念的行動,透過書寫,他想釐清的是「臺灣是什麼?」、「臺灣人又是什麼?」等問題。

1949年史明從中國返回臺灣以後,曾經和士林同鄉曹永和借閱參考資料,開始構想一本以臺灣人立場出發的臺灣史。不料後來因為革命行動敗露,於1952年流亡日本。從路邊擺攤開始,到開設「新珍味」餐館,史明白天忙於生計,夜晚則埋首書堆,利用閒暇前往日本國會圖書館、早稻田大學圖書館尋找資料,終於以兩年的時間在1962年出版《台灣人四百年史》日文版。

《台灣人四百年史》各版本

本展櫃展示各版本的《台灣人四百年史》,顯示這本鉅著在怒潮伏流中前行的過程。本次展示版本包含:1962年日文初版、1974年日文版增補修訂本,1980年漢文版,1986年英文版,1988年史明授權鄭南榕出版、流通,1998年出版漢文增補版,2014年加筆修改再版。甚至還有漫畫版、簡明版等不同版本,以及當時許多人透過翻印、割書來閱讀的版本。(財團法人史明教育基金會提供)

1-2 出版的阻撓

《台灣人四百年史》付梓前,時值臺灣戒嚴時期,曾遭受企圖以直接向出版社購買版權來阻止出版的阻撓。史明為了掩人耳目,以筆名、偽造作者生平等方式,才藉由早稻田大學學弟開設的「音羽書房」出版。

史明不斷增補、修訂、改寫、改編《台灣人四百年史》。1974年出版日文版增補修訂本,1980年完成漢文版在美國出版,1986年出版英文版,1988年史明授權鄭南榕在臺灣出版、流通,1998年出版漢文增補版,2014年加筆修改再版。甚至還有漫畫版、簡明版等不同版本。因在出版期間受到美國舊金山灣區協志會的石清正許多協助,讓史明堅持這本書即使在日本印行,仍註明是在加州聖荷西出版。

《台灣人四百年史》不只是一本臺灣史著作,更紀錄了史明一生的思想轉變歷程。事實上,唯有將這本書放在史明革命行動中來綜合審視,才能理解他希望為臺灣人留下行動方針與參考指南的期許。

王白淵《蕀の道》

王白淵(1902-1965)為三○年代臺灣詩人,曾至東京美術學校求學,並積極與中國、日本之左翼知識分子接觸。

其唯一著作日文詩集《棘の道》獲日本詩壇高度評價,其詩風深受泰戈爾及石川啄木影響,又隱含殖民批判。

(國立臺灣文學館 典藏 / 龍瑛宗先生 捐贈,入藏登錄號 NMTL20050030663)

黃得時〈臺灣文學史序說〉

黃得時(1909-1999)為臺灣文學的重要學者。黃得時自日治時期便展現對於文學的熱愛,發表多篇創作。

後畢業於臺北帝國大學東洋文學科,長期投入對於臺灣文學的整理及研究。

〈臺灣文學史序說〉為日治時期所發表的文章,提出五個「臺灣文學」的劃定範疇,為戰後臺灣文學研究奠定重要基礎。

(國立臺灣文學館 典藏 / 黃得時 捐贈,入藏登錄號 NMTL20100021709)

葉石濤《台灣文學史綱》

葉石濤(1925-2008)所著《台灣文學史綱》為戰後臺灣重要的臺灣文學史著作。

葉石濤以「史綱」的方式著重於1920年代開始發展的「新文學」,並以十年為斷代,將各階段臺灣文學的主要發展、重要作家、

代表作品等羅列出來。葉石濤認為《台灣文學史綱》「是給後來者,提供了一些資料和暗示。」

然而《史綱》卻為「臺灣文學」的正名、研究提供最為堅實的發展基礎。

(國立臺灣文學館 提供,入藏登錄號NMTL20170320413_001)

孕育文學的土壤――在台灣文學史上的邱永漢和西川滿的地位/賴和及其同時代的作家:日據時期台灣文學國際學術會議論文

岡崎郁子(1976-)為日本的臺灣文學研究者,於七○年代來臺就讀並從事臺灣文學研究。

該論文發表於「賴和及其同時代的作家:日據時期台灣文學國際學術會議」,探討臺灣旅日作家邱永漢以及日治時期作家西川滿的文學史地位。

(國立臺灣文學館 典藏 / 財團法人台北市巫永福文化基金會 捐贈,入藏登錄號 NMTL20100031494)

1-3 閱讀的風險

1962年的《台灣人四百年史》受限於政治環境的影響,只能在海外發行。一直到1980年漢文版問世,以及1988年鄭南榕翻印版出現以後,才開始大量地在臺灣地下流通。

即使被列為「違禁出版物」,仍無法阻擋讀者爭先搶讀的好奇心,市面上也存在各種盜印、抽印、割書傳閱等形式,成為臺灣閱讀史中少有的特殊案例。政治受難者家屬王文宏也說,他曾經利用大味噌桶,將《台灣人四百年史》漢文版偷偷運回臺灣。

1991年「獨台會案」爆發,調查局進入校園逮捕廖偉程、陳正然、王秀惠、林銀福等人,指稱他們閱讀《台灣人四百年史》、協助史明在臺灣發展地下組織。一時間大專院校內風聲鶴唳,恰好映襯出這本書的複雜面貌。

台灣文學史年表(1945-1985)

林瑞明(1950-2018)為臺灣文學研究先驅。林瑞明詳細考察臺灣文學史於戰後發展四十年的情況,劃出臺灣文學的歷史路徑。

該年表依照作品分為「年代」、「作家記事」、「文壇記事」、「作品刊行要目」、「評論與相關書目」、「社會記事」等不同欄位,

顯見文學的出現座落於不同社會制度下的交互運作。該年表後收錄於葉石濤《台灣文學史綱》之中。

(國立臺灣文學館 典藏 / 林瑞明 捐贈,入藏登錄號 NMTL20100490001-004)

林瑞明〈台灣文學的歷史考察〉

接受歷史系訓練的林瑞明以史家之眼剖析臺灣文學所處的歷史情境,深掘文學作品背後的時代脈動與作者所思。

尤其林瑞明對於賴和的深入探討,也讓臺灣社會逐步認識臺灣文學作家的風貌。

(國立臺灣文學館 典藏 / 林瑞明 捐贈,入藏登錄號 NMTL20100380001)

王昶雄〈四百年台灣文學歷程〉

王昶雄(1915-2000)在這篇文章中從「沈光文來台」開始描述臺灣文學的發展。

後續提及日治時期從賴和以來台灣各種文學雜誌與社團興起的情形,以及皇民文學時期台灣文學發展的艱困情況。

為難得由日治時期作家所留下的珍貴紀錄。

(國立臺灣文學館 典藏 / 王昶雄家屬 捐贈,入藏登錄號 NMTL20120270020)

李喬〈文化的台獨論〉

李喬(1934-)為臺灣小說家,並積極嘗試不同文類、風格的作品。

主張臺灣的主體意識以及臺灣文學中的反抗精神,其長篇小說《寒夜三部曲》書寫臺灣人自清領至二次大戰期間的歷史,

為臺灣「大河小說」的代表作之一。本文為李喬的思想論述,他認為需要從「文化」的層面上主張,才是臺獨論的根本。

臺灣與中國在歷史脈絡的發展已經不同,從文化上著手才能真正脫離中國。

(國立臺灣文學館 典藏 / 李能棋 捐贈,入藏登錄號 NMTL20150210063)

陳芳明〈晚濤裏這孤燈〉

陳芳明(1947-) 從1981年史明贈《台灣人四百年史》後,開始兩人二十餘年的來往。

史明全力支持《謝雪紅評傳》的書寫,也曾在新珍味耳提面命的指導。陳芳明認為史明對於臺灣民族意識的建構與實踐,實是無人能比。

(國立政治大學圖書館 提供,入藏登錄號 ccl_fmc_ma_00989_0001_i)

台灣民謠 〈牛犁歌〉

史明(1918-2019)紀錄臺灣各地的民謠曲目,除〈牛犁歌〉外,還有〈農村曲〉、〈白牡丹〉、〈收酒矸〉等歌曲。

這些民謠記錄臺灣大眾的日常以及勞苦生活,也成為理解臺灣人民的一條途徑。

(國立政治大學圖書館 提供 ,入藏登錄號 ccl_sb_ma_00202_0001_i)

1-4 傳承的伏流

《台灣人四百年史》促進臺灣意識的萌發,八○年代在臺灣社會流傳之際,同時也是「臺灣文學」逐漸浮現、正名、建構成為一門專業學科的關鍵時刻。

葉石濤1987年出版的《臺灣文學史綱》是第一部以臺灣主體性為視角撰寫的文學史論著。葉石濤認為臺灣作為移民社會,長期受到異族群的侵略與統治,也使臺灣文學呈現出反殖民、反壓迫的性格。這與史明《台灣人四百年史》的大眾觀點相互輝映,共同成為打造「臺灣意識」的厚實基礎。

陳芳明在海外流亡時與史明有過密切聯繫,《臺灣新文學史》不僅高度關注政治經濟與社會環境對文學發展的影響,書中所謂的「後殖民」史觀,認為臺灣新文學的發展依循日治的「殖民」、戰後的「再殖民」以及八○年代「後殖民」的路徑,史明論述的影響隱然若揭,成為《台灣人四百年史》擴散傳承的伏流。

史明雖然未曾討論過臺灣文學,但從出版史與閱讀史的觀點來看,《台灣人四百年史》與臺灣文學、臺灣意識的建構緊密相連,是思索臺灣意識建構時難以忽視的觀點。

「音樂、藝術,是心靈的糧食,生活的養分」

史明(1918-2019)熱愛音樂,在就讀早稻田大學時成為西洋古典樂迷。不僅買了無數張唱片,也經常跑去聆聽音樂會或歌劇。

他自述:「當歌聲或撫琴挑弓的旋律感動了靈魂,情緒高揚時,就是人生的陽光燦爛的時刻。」

對於音樂的熱愛成為史明革命人生中一抹浪漫的色彩。

(國立政治大學圖書館 提供,入藏登錄號 ccl_sb_ma_00715_0001_i)

現實主義

史明(1918-2019)書寫關於「現實主義」的相關論述,講述文藝復興是從希臘、羅馬的古典開始,

並解釋希臘人對於現世的肯定延伸至19世紀興起的「現實主義」。

(國立政治大學圖書館 提供,入藏登錄號 ccl_sb_ma_00829_0001_i)

辯証法

史明(1918-2019)在就讀早稻田大學之際開始接觸馬克思主義思想,其後不斷地重讀、筆記、思考。

該文件為史明書寫有馬克思主義的「辯證法」的相關筆記。

(國立政治大學圖書館 提供,入藏登錄號 ccl_sb_ma_01337_0001_i)