流亡,或投身政治

1948年共產黨掌權後,陸續有捷克作家流亡海外,作品也多半由流亡國外的捷克出版社出版。尤其在「布拉格之春」運動失敗之後,更為緊縮的出版管制,以及政治上的「清洗運動」,都使知識分子面臨路線抉擇。除了潛伏於民間的地下文學之外,流亡海外成為不得不然的選擇。例如「68出版社」(68 Publishers),便是用捷克文出版捷克流亡作家以及被當時政權禁止出版的作品,米蘭.昆德拉流亡至法國後的《生命中不能承受之輕》,即由該出版社所出版。

此外,也有作家透過文學走入政治,如1968年瓦楚利克發表的「兩千字宣言」、1977年由哈維爾起草的「七七憲章(Charta 77)」等。這些行動,促成1989年的絲絨革命,也表現出捷克作家面對強權下突破困境的努力。

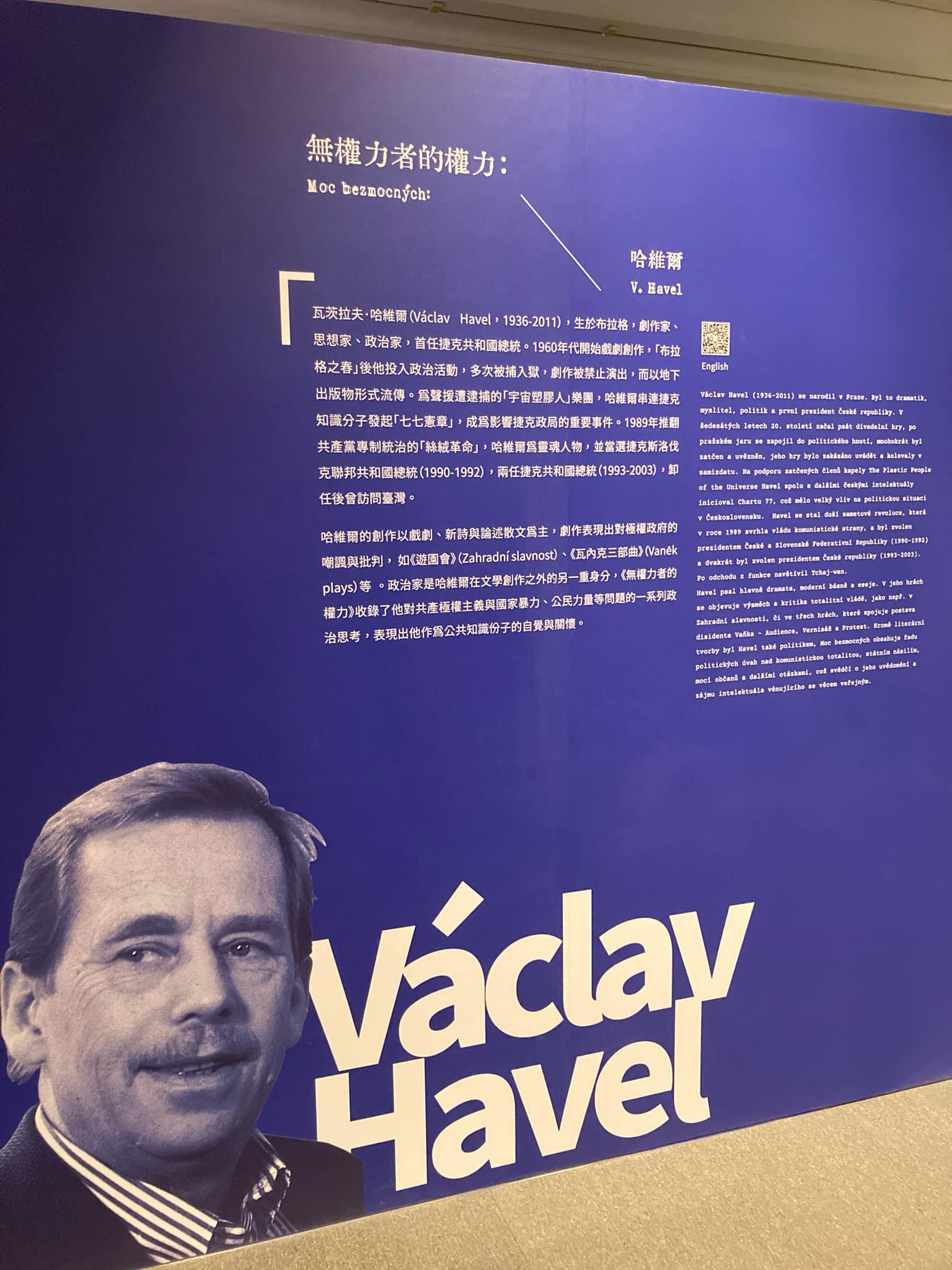

無權力者的權力:哈維爾

瓦茨拉夫.哈維爾(Václav Havel,1936-2011),生於布拉格,劇作家、思想家、政治家,首任捷克共和國總統。1960年代開始戲劇創作,「布拉格之春」後他投入政治活動,多次被捕入獄,劇作被禁止演出,而以地下出版物形式流傳。為聲援遭逮捕的「宇宙塑膠人」樂團,哈維爾串連捷克知識分子發起「七七憲章」,成為影響捷克政局的重要事件。1989年推翻共產黨專制統治的「絲絨革命」,哈維爾為靈魂人物,並當選捷克斯洛伐克聯邦共和國總統(1990-1992),兩任捷克共和國總統(1993-2003),卸任後曾訪問臺灣。

哈維爾的創作以戲劇、新詩與論述散文為主,劇作表現出對極權政府的嘲諷與批判, 如《遊園會》(Zahradní slavnost)、《瓦內克三部曲》(Vanӗk plays)等 。政治家是哈維爾在文學創作之外的另一重身分,《無權力者的權力》收錄了他對共產極權主義與國家暴力、公民力量等問題的一系列政治思考,表現出他作為公共知識份子的自覺與關懷。

哈維爾劇作《難以集中注意力》(Ztížená možnost soustředění),1967-1968年在布拉格Na Zábradlí演出時的海報。Museum of Czech Literature/提供

三幅關於哈維爾的畫作。由左至右為《公開信》、《在伏爾塔瓦河上的採訪》、《聚光燈》,分別表達了哈維爾在街頭發送《七七憲章》相關宣傳品,並被秘密警察嚴密監視跟蹤、哈維爾為避免被秘密監視,因而乘船於伏爾塔瓦河上接受採訪、以及哈維爾除政治工作外,同時也具有劇作家與劇場工作者的身分。

畫家Tomáš Císařovský/繪製、提供

生命中不能承受之輕:米蘭.昆德拉

米蘭.昆德拉(Milan Kundera,1929-2023),出生於布爾諾,1975年流亡法國,後歸化為法國公民。1950年代起開始創作,1967年的小說《玩笑》出版並隨即被改編為電影,但在布拉格之春後都遭到查禁。流亡法國後,持續以捷克文寫作,作品背景多數與布拉格之春緊密連結,包括《笑忘書》、《生命中不能承受之輕》、《不朽》等作品,但均無法在捷克出版。後期改以法文寫作,且拒絕這些作品由他人翻譯為捷克文,使得昆德拉在國際文壇的知名度,遠大於他的捷克母國。2019年,重新獲得捷克公民身分。

米蘭.昆德拉的作品長期被捷克官方禁止出版,但他的小說並不直接描述政治事件,而是圍繞著流亡、媚俗、生命價值等哲學思考和人性辯證,並從中思考政治問題。《生命中不能承受之輕》1988年由美國導演考夫曼改編為電影,受到西方世界歡迎,作品在臺灣也大量被翻譯出版。昆德拉曾多次獲得國際文學獎,包括2020年的卡夫卡文學獎。

昆德拉文學筆記《小說的藝術》,1986年法國Gallimard出版社。Moravian Library/提供

四張與米蘭.昆德拉相關的報導與海報。由左至右分別為義大利發行量最大的《晚郵報》、法國《費加洛報》、1978年《笑忘書》法文版之宣傳海報,以及1969年上映,由雅羅米爾吉雷斯 (Jaromil Jires) 改編昆德拉《玩笑》的電影海報。顯示出昆德拉在歐洲各國皆有很高的知名度。

摩拉維亞圖書館提供。

海外出版人:什克沃雷茨基

約瑟夫.什克沃雷茨基(Josef Škvorecký,1924-2012),小說家及出版商。「布拉格之春」事件後與妻子流亡加拿大,創辦68出版社(顧名思義是為了紀念1968年的布拉格之春事件),為遭受政治打壓的捷克斯洛伐克作家在海外出版作品。什克沃雷茨基的作品包含:《懦夫》、《妓女共和國》、《奇跡遊戲》、《人類靈魂工程師》、《所有聰明的青年男女》等,以短篇小說、偵探小說及電視、電影劇本為主,多數有英文譯本。

什克沃雷茨基夫婦合照。Museum of Czech Literature/提供

在他方的劇作家:科胡特

帕維爾.科胡特(Pavel Kohout,1928-),生於布拉格。捷克劇作家、詩人、記者。1968年布拉格之春的積極參與者,事件後作品遭查禁,劇作只能在秘密空間演出。科胡特是「七七憲章」的參與者之一,1978年離開捷克到奧地利,隨即被取消公民身分,在奧地利持續進行劇場工作。作品包含《可憐的兇手》、《白書》、《我在下雪》、《寡婦殺手》、《絞索》等。

科胡特的手稿複製品與戲劇節目單。科胡特戲劇《證明》(Atest)與哈維爾《抗議》同為1978寫成之獨幕劇,兩者有相互對應關係,兩者經常一起演出。此為1980年演出之立體節目單。Moravian Museum/提供

【七七憲章】

1977年為聲援遭逮捕的「宇宙塑膠人」樂團,由哈維爾起草,召集捷克多位哲學家、科學家、作家及搖滾歌手共同簽署政治權利宣言,要求共黨政府保障基本人權與公民權利,參與起草的數百人多數遭到逮捕、監禁或懲戒,直至1989年民主化後才獲得平反。

【宇宙塑膠人】

The Plastic People of the Universe(PPU),捷克斯洛伐克的一支搖滾樂團,成立於1968年布拉格之春之後,為捷共時期地下文化的代表樂團之一。PPU團員以放蕩不羈的外貌、尖銳咆哮的歌唱,向致力「正常化」的當局發出抵抗之聲,並經常遭到扣押、監禁與吊銷演出執照。PPU的頭號粉絲正是後來成為總統的哈維爾,他號召知識分子發起的「七七憲章」,最初也是為了聲援PPU成員被逮捕的事件。

【昆德拉與哈維爾的論爭】

1968年布拉格之春後,米蘭昆德拉與哈維爾分別在刊物上進行一系列筆戰,就事件之後捷克人如何面對歷史與政治,以及事件本身的道德意義等進行交鋒。其後,昆德拉流亡法國持續寫作,哈維爾則投身政治運動。這場論爭正是捷克作家面對政治高壓之下不同思考路徑的縮影。