大事紀

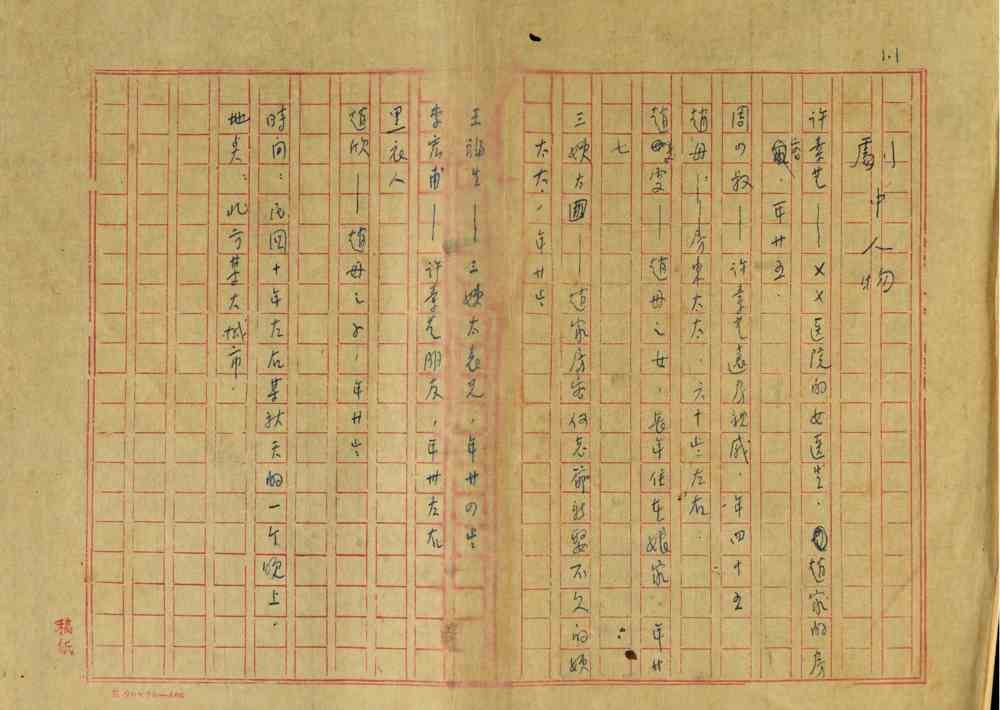

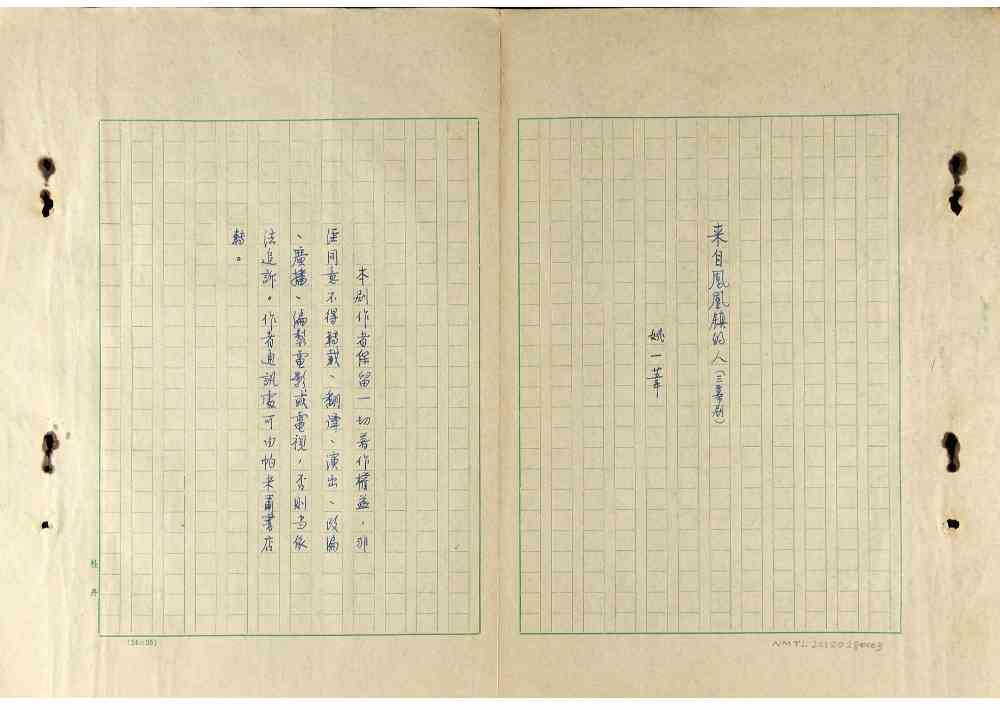

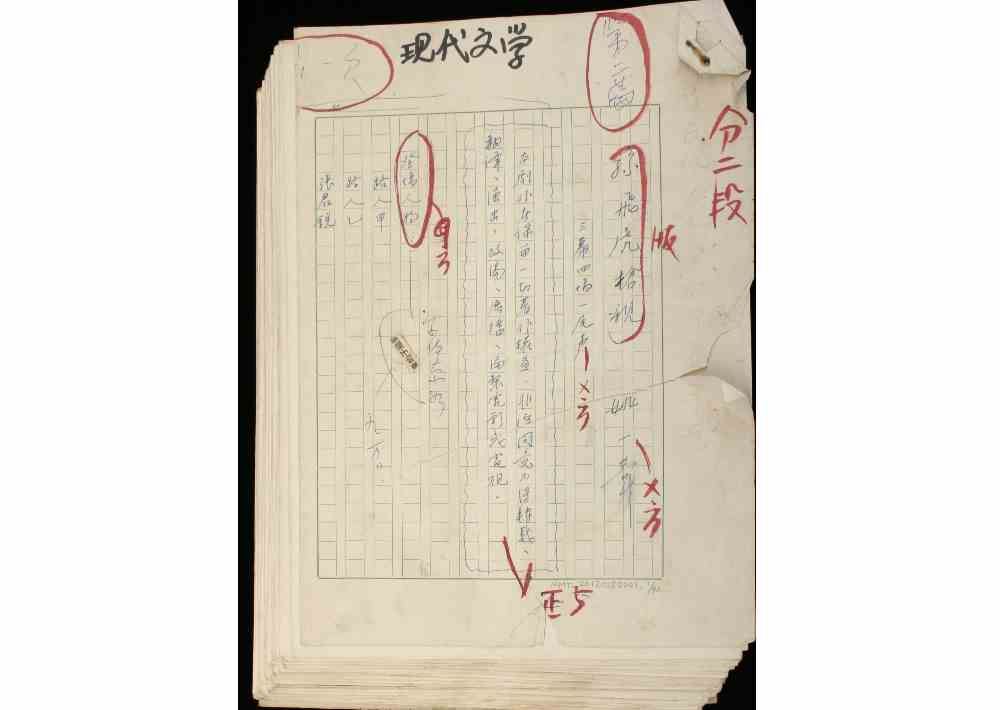

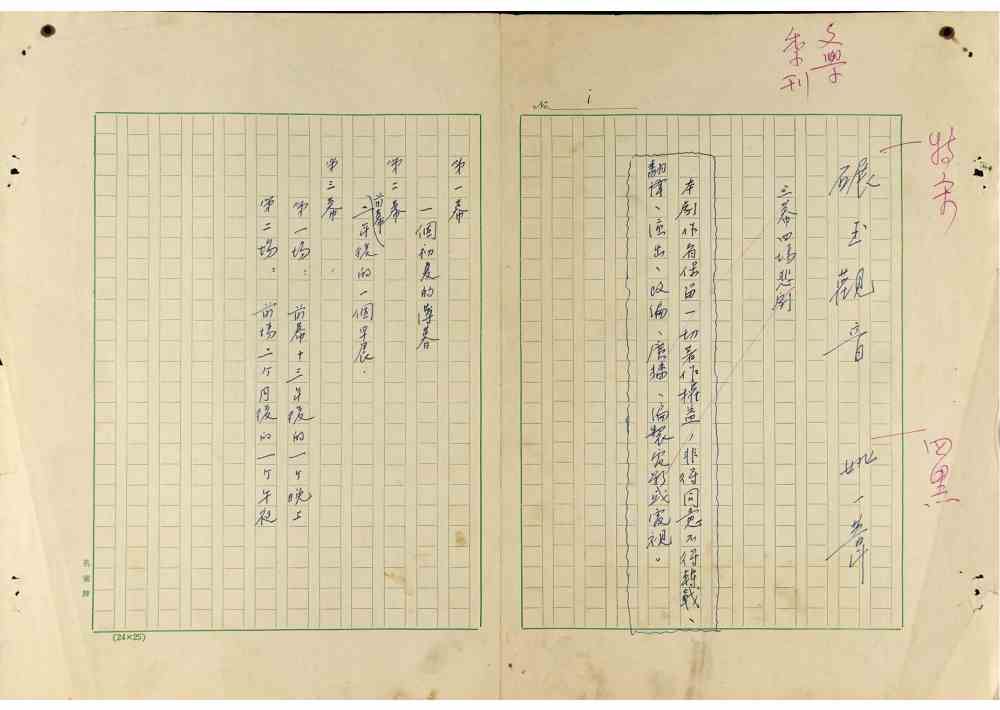

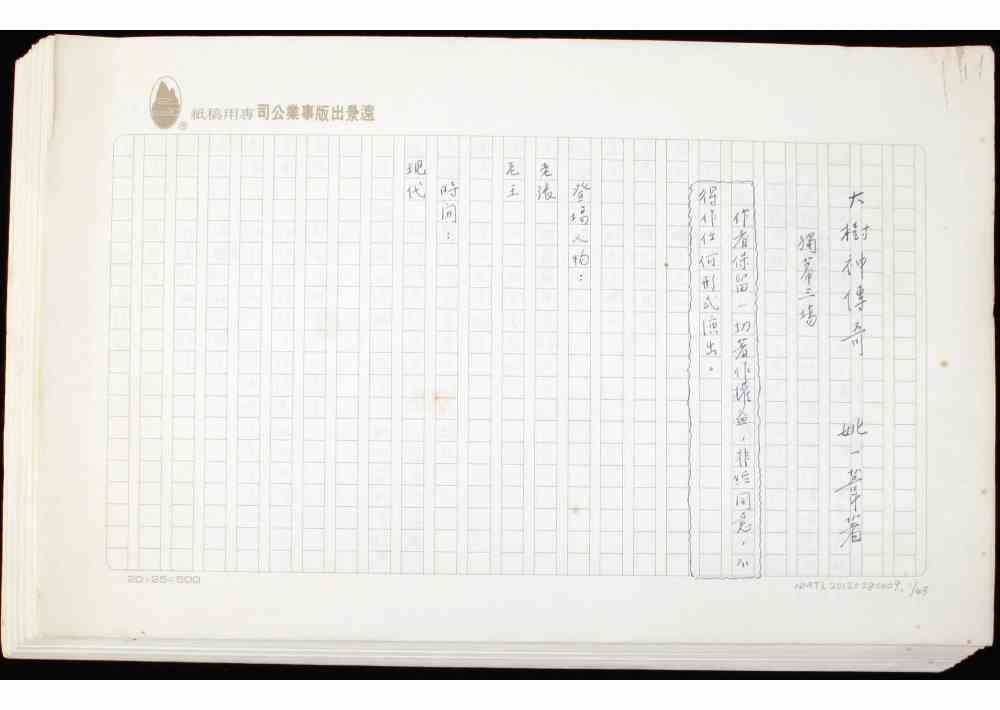

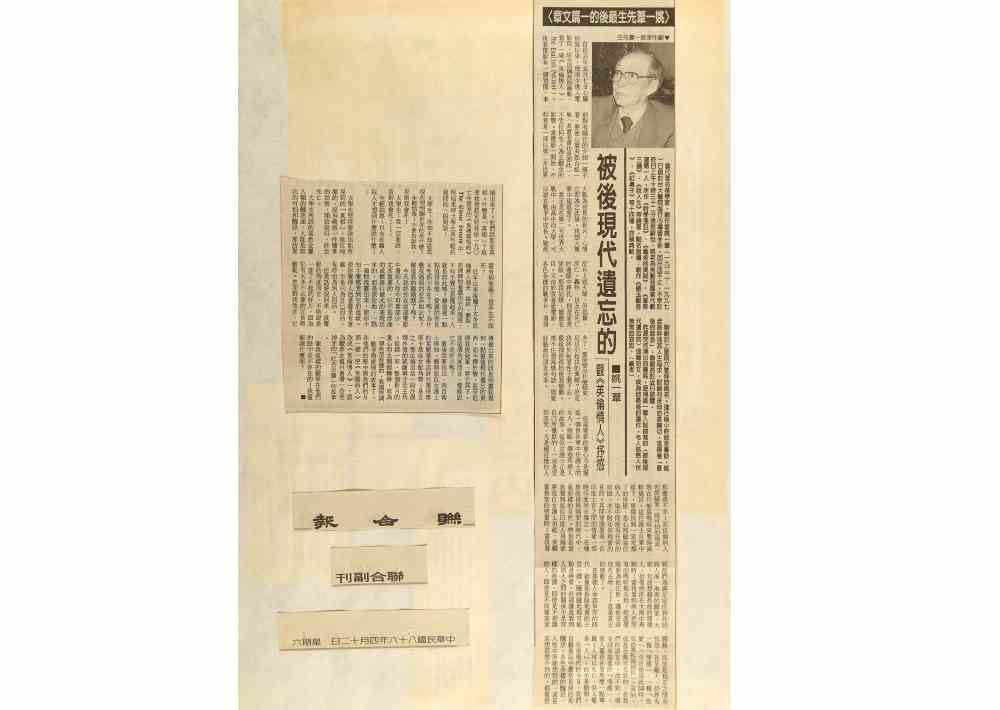

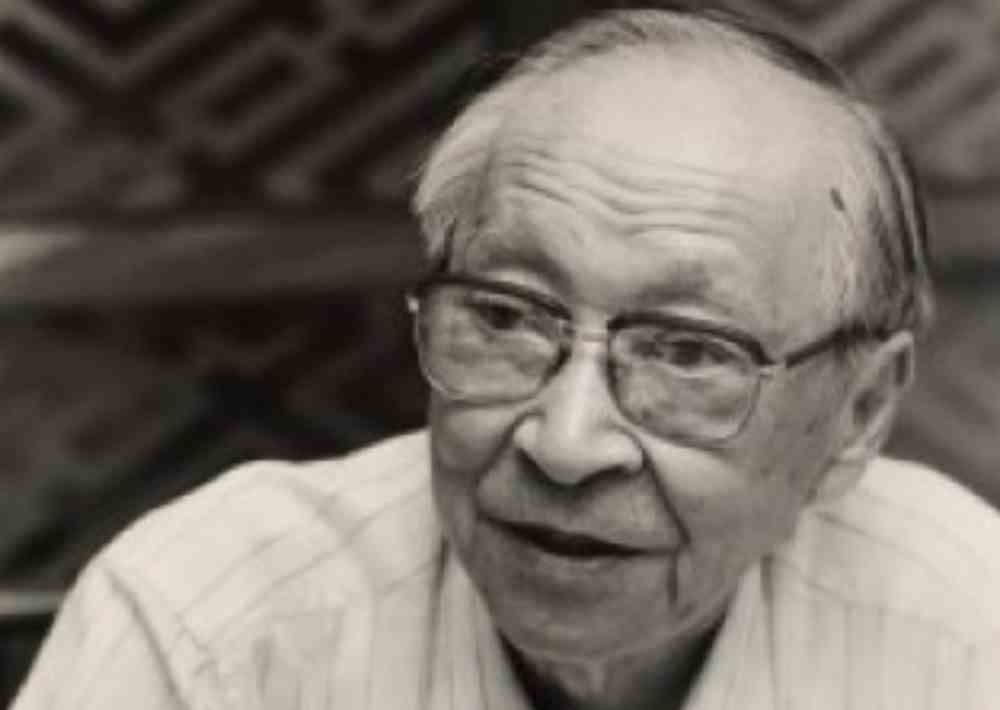

姚一葦(1922-1997),本名姚公偉,生長於江西鄱陽。1941年考進廈門大學,最初攻讀電機工程,後來轉到銀行系,廈門大學為了躲避戰火搬到福建長汀,年輕的姚一葦以校為家,也跟著學校遷徙。在大學就讀時,姚一葦參加了戲劇演出,這讓他自此愛上戲劇,學校能夠提供的戲劇知識有限,他就利用圖書館自己學習,他不但閱讀了大量的歐洲經典劇作,還在1944年寫成了第一部劇本〈風雨如晦〉,那一年他才20歲,往後一腳踏入創作的天地。1950年代末,開始在國立藝術學校教書,1982年提前自臺灣銀行退休,參與國立藝術學院建校事宜,並出任首任戲劇學系主任兼教務長,除了教書之外,姚一葦對劇場實務也極為投入,1980年,當時擔任中國話劇欣賞演出委員會主任委員的姚一葦,創辦了第一屆「實驗劇展」。這項劇展從1980到1984年一共舉辦5屆,培養了大批年輕的編導人才,對於臺灣現代劇場發展的推動功不可沒。著有劇本《來自鳳凰鎮的人》、《紅鼻子》、《申生》、《一口箱子》等,以及《詩學箋註》、《藝術的奧祕》、《戲劇論集》等。

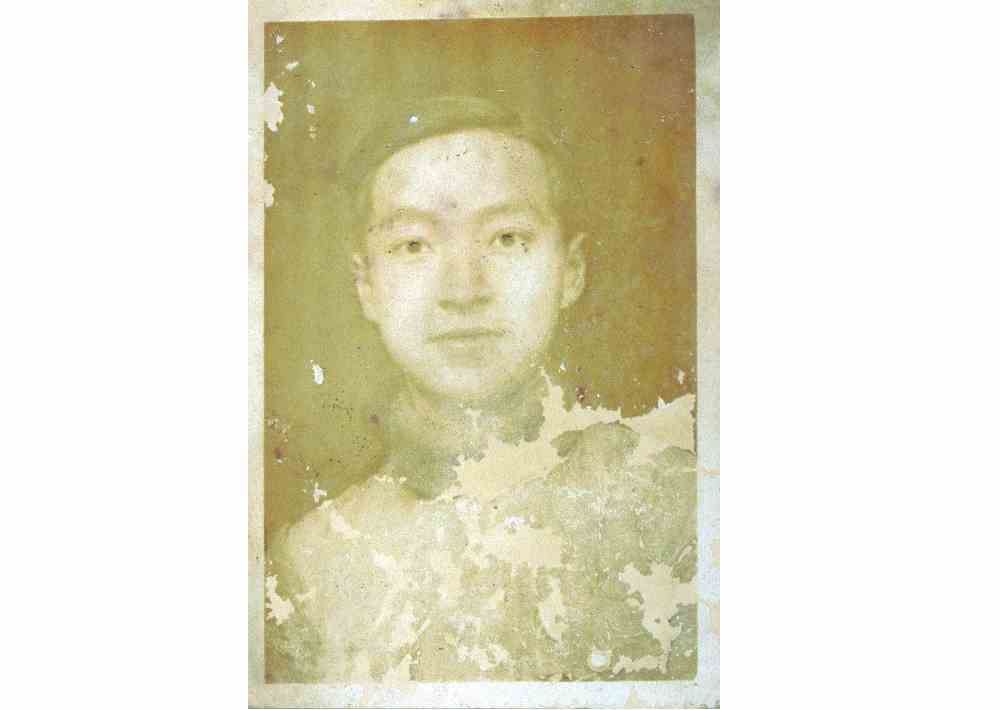

生於江西鄱陽。本名姚公偉。

就讀鄱陽高門小學。

就讀鄱陽中學。

鄱陽中學畢業。後因抗戰,輟學一年間閱讀群書,其中艾思奇《大眾哲學》影響其日後從事理論的興趣。

就讀吉安中學,並隨學校遷至遂川。

發表〈山城拾掇〉、〈多雨的季節〉、〈林子〉、〈鄉愁〉、〈沉默〉。

發表〈我要奮鬥〉、〈今宵明月〉。

無故被捕並拘月餘,於高中會考前一日獲釋,赴考後進入廈門大學機電工程系就讀。

轉讀銀行系。

〈輸血者〉發表於《改進》雜誌。

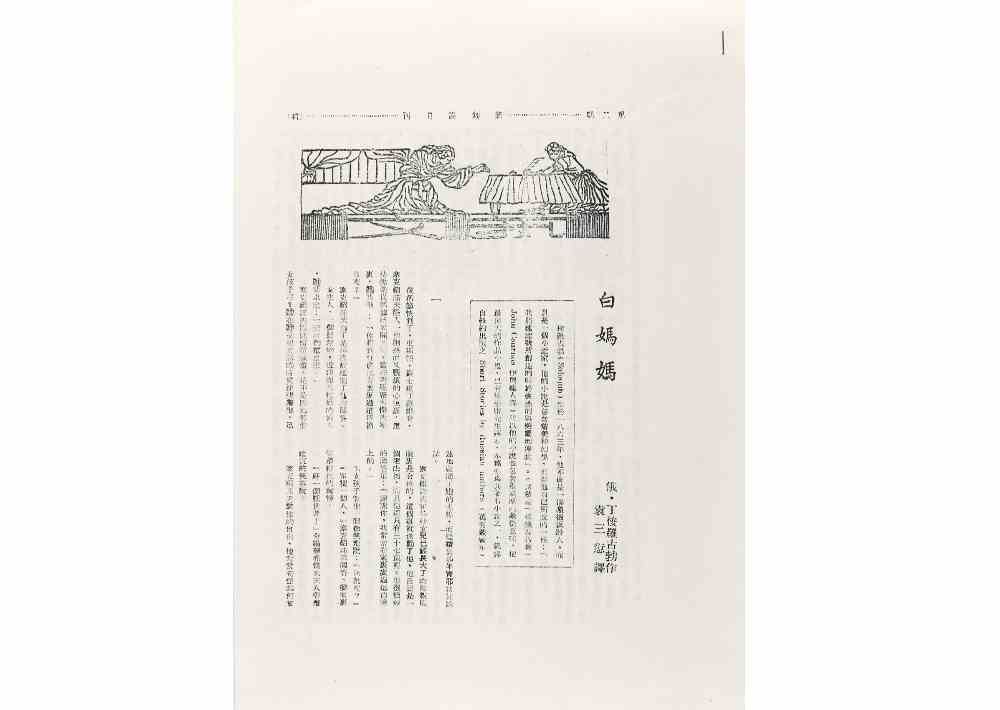

翻譯〈白媽媽〉(梭羅古勃著)發表於《新知識月刊》。

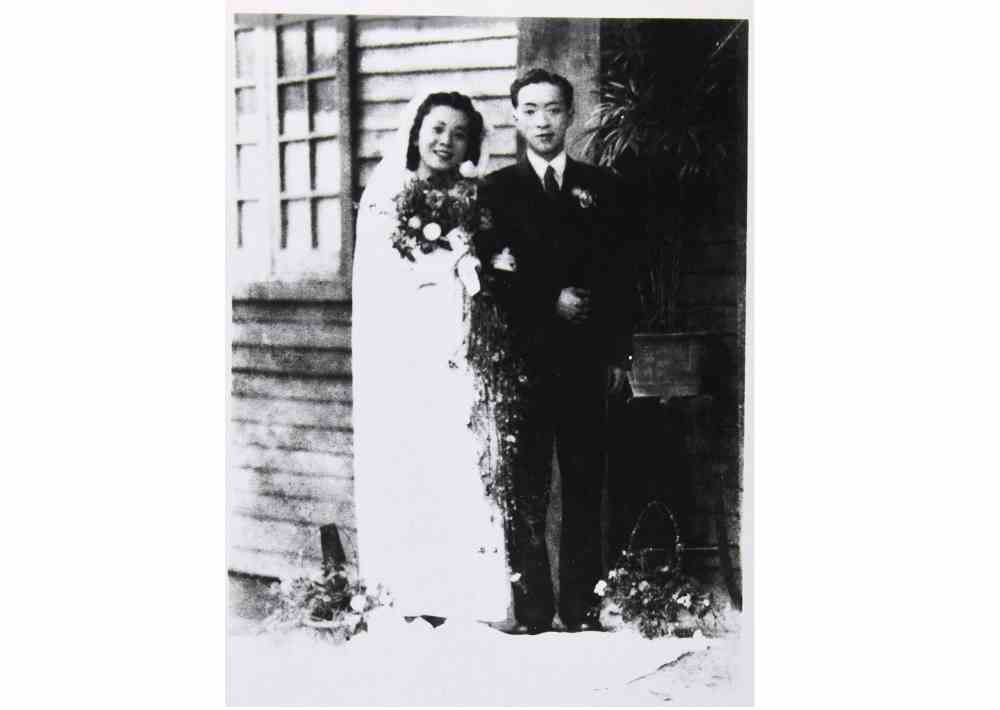

廈門大學銀行系畢業。與范筱蘭結婚。

抵台灣。於臺灣銀行擔任公庫部辦事員。

發表〈翡翠鳥〉。

發表〈鄉間婚禮〉。

任臺灣銀行公庫部省庫科副科長。

因不明原因被捕拘禁。

獲釋。轉任臺灣銀行板橋分行公庫課課長。

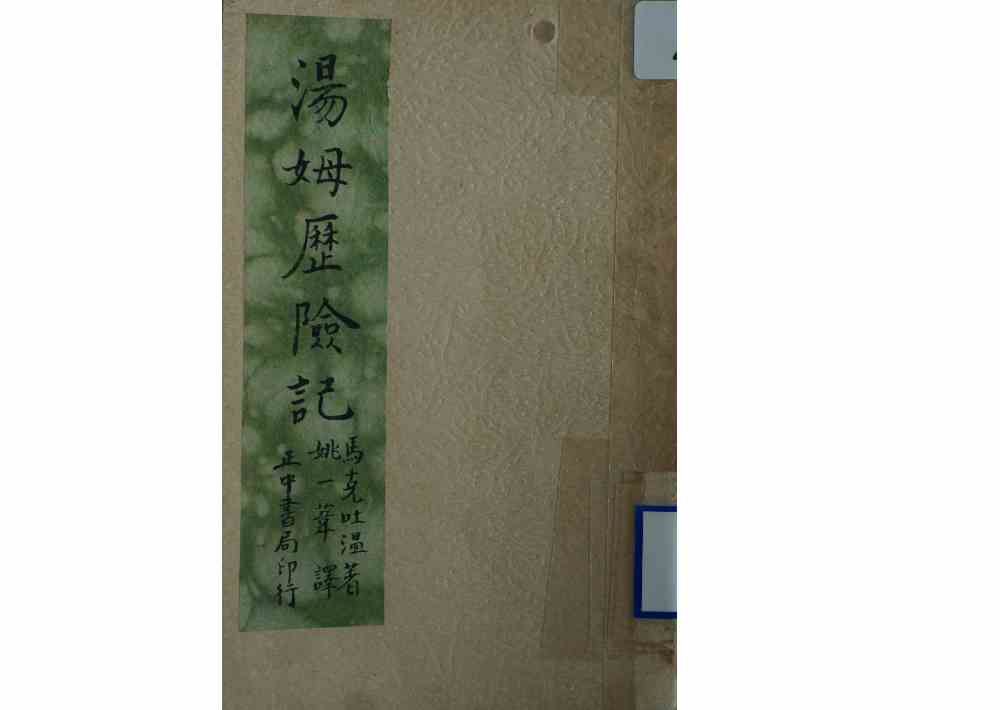

以筆名「姚一葦」翻譯馬克吐溫《湯姆歷險記》。

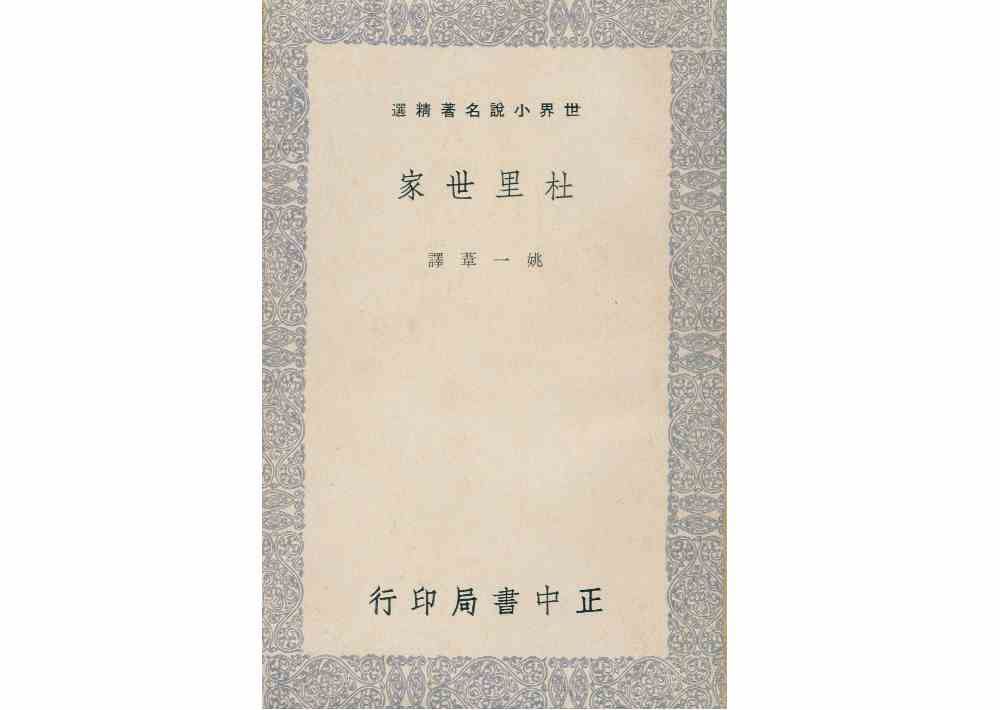

翻譯史蒂文生《杜里世家》。

翻譯〈詩中自有黃金屋〉,發表於《拾穗》。

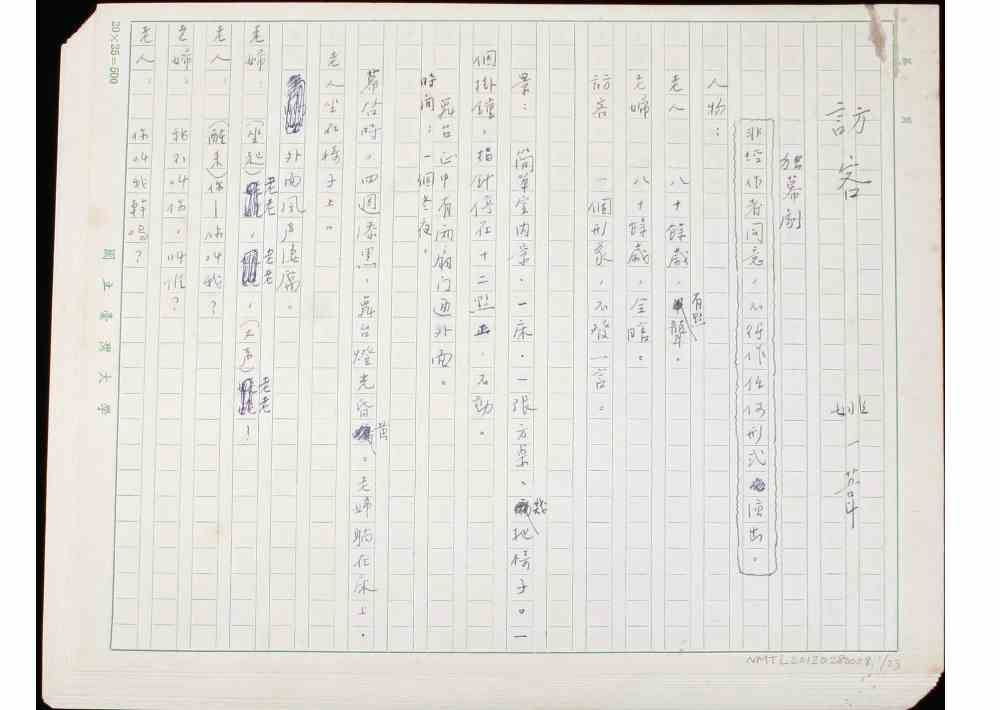

應聘為國立藝術學校(1960年改名國立臺灣藝術專科學校,今國立臺灣藝術大學)教授,講授「戲劇原理」、「現代戲劇」、「劇場藝術」等課程。

開始參與《筆匯》月刊編務。

於中國文化學院藝術學門任教。

任中國文化學院藝術研究所戲劇組主任。另自臺灣銀行板橋分行調回總行。

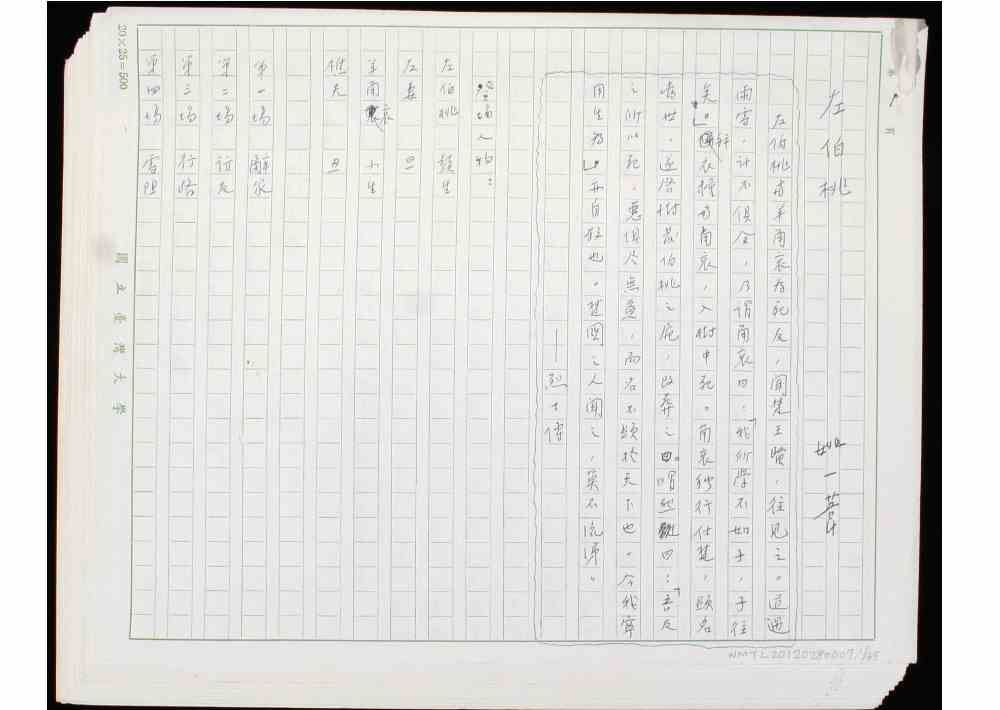

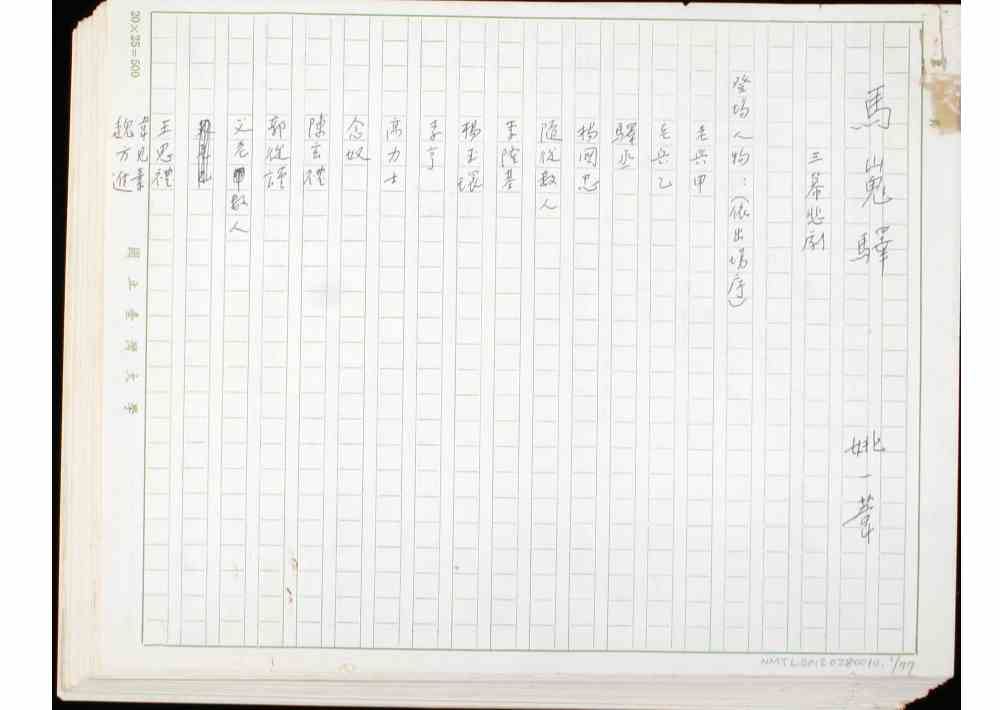

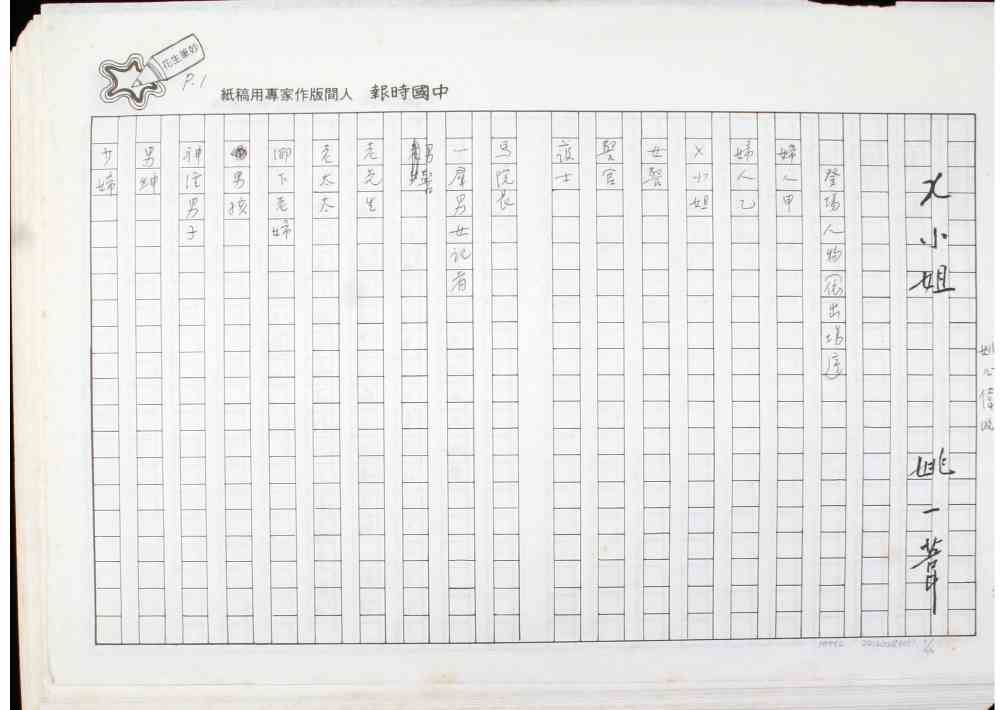

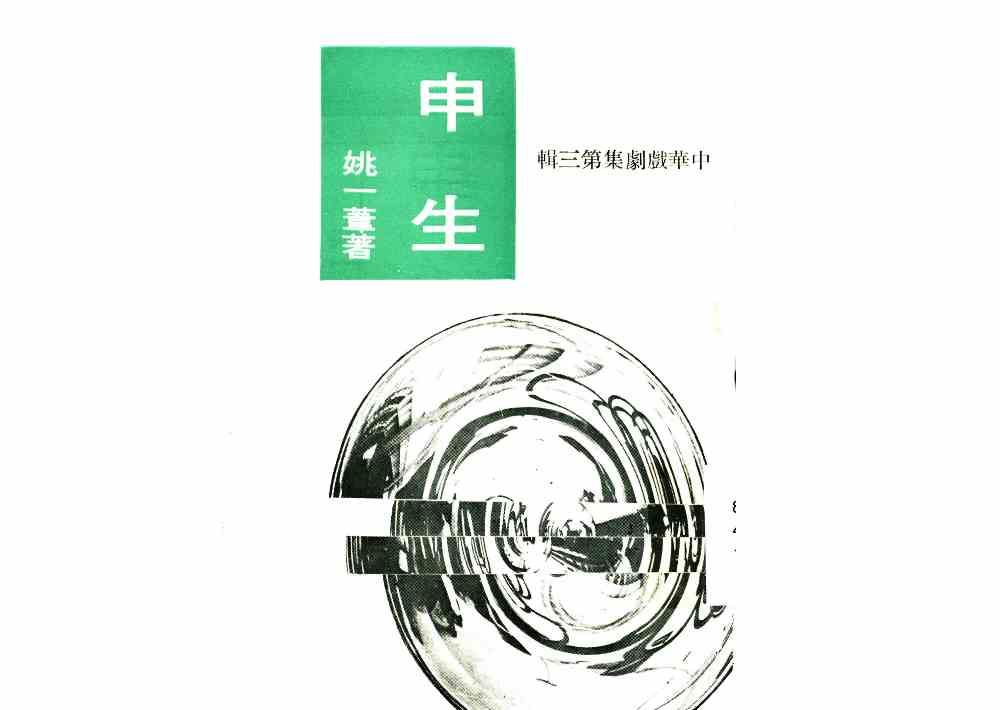

劇本〈申生〉發表。

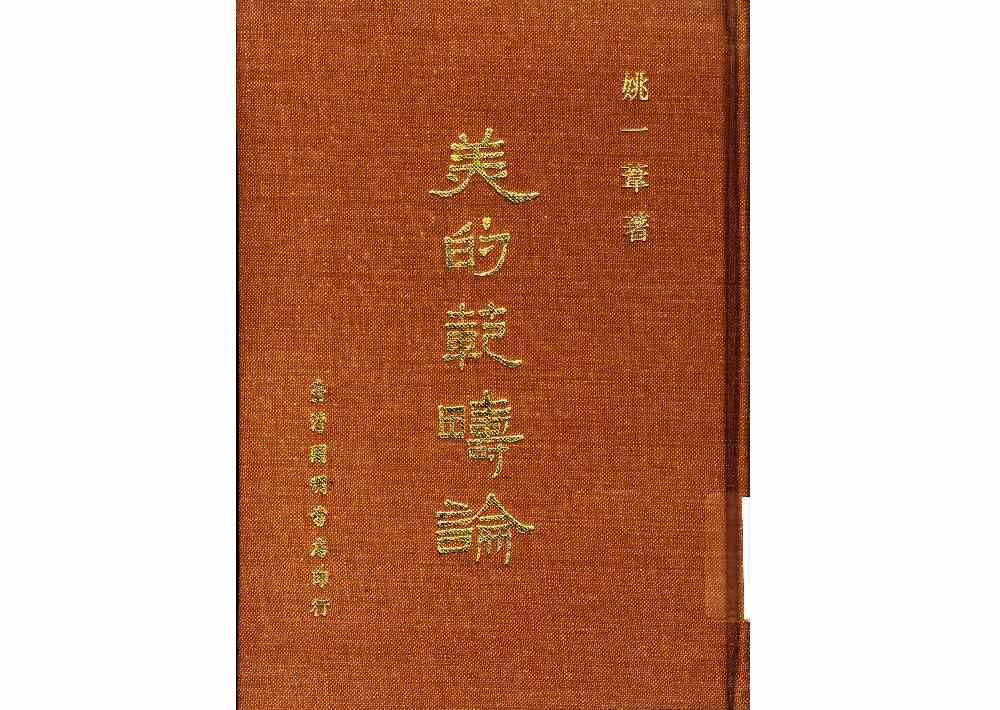

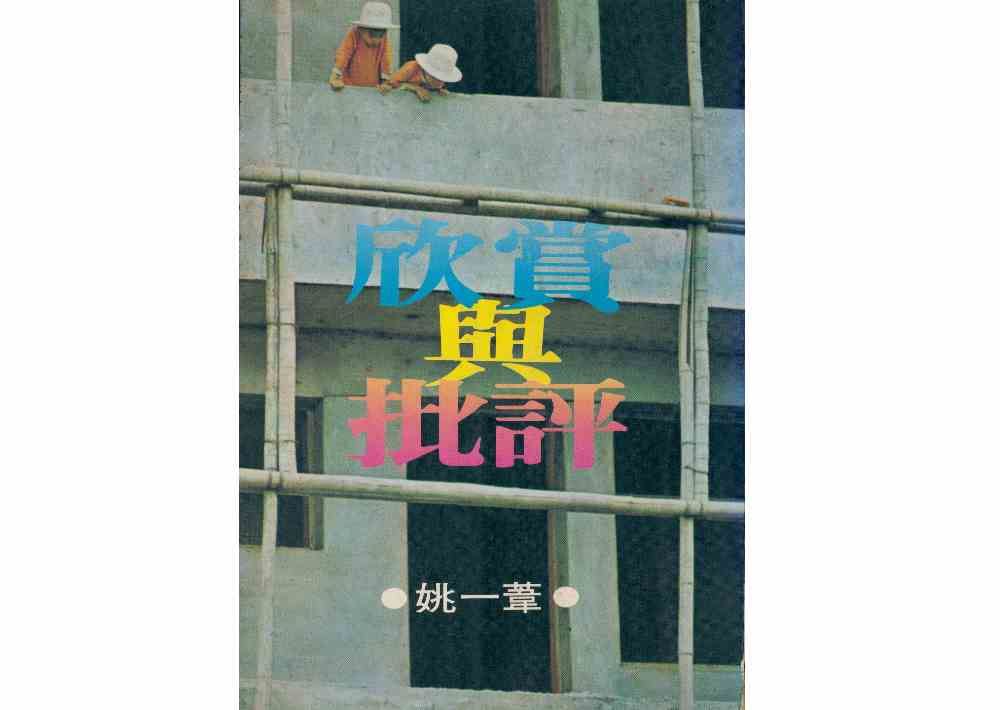

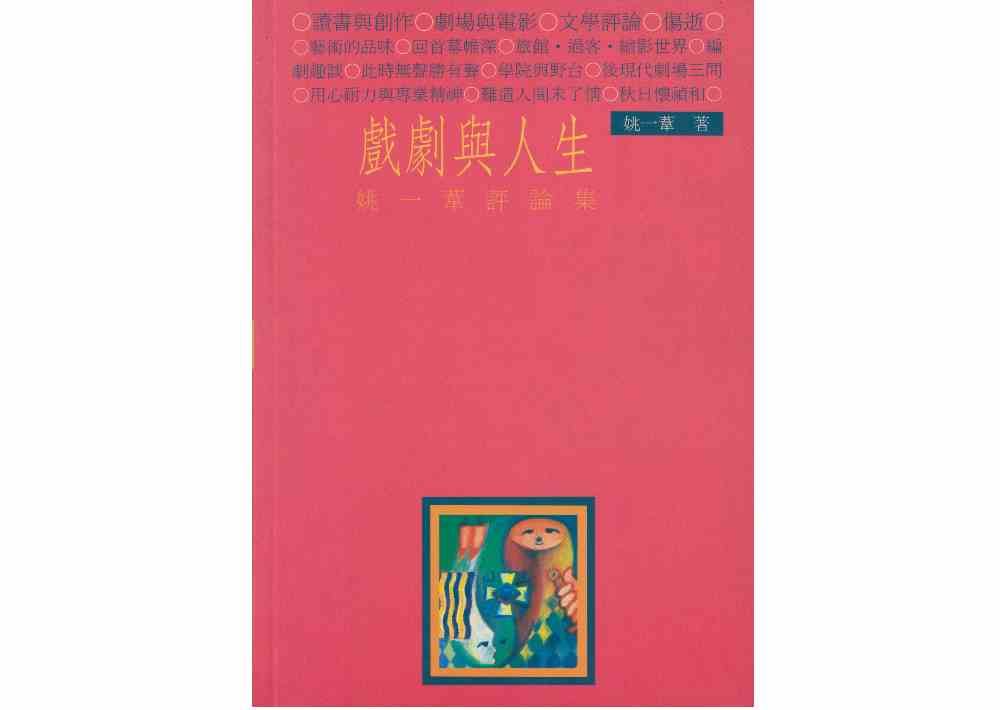

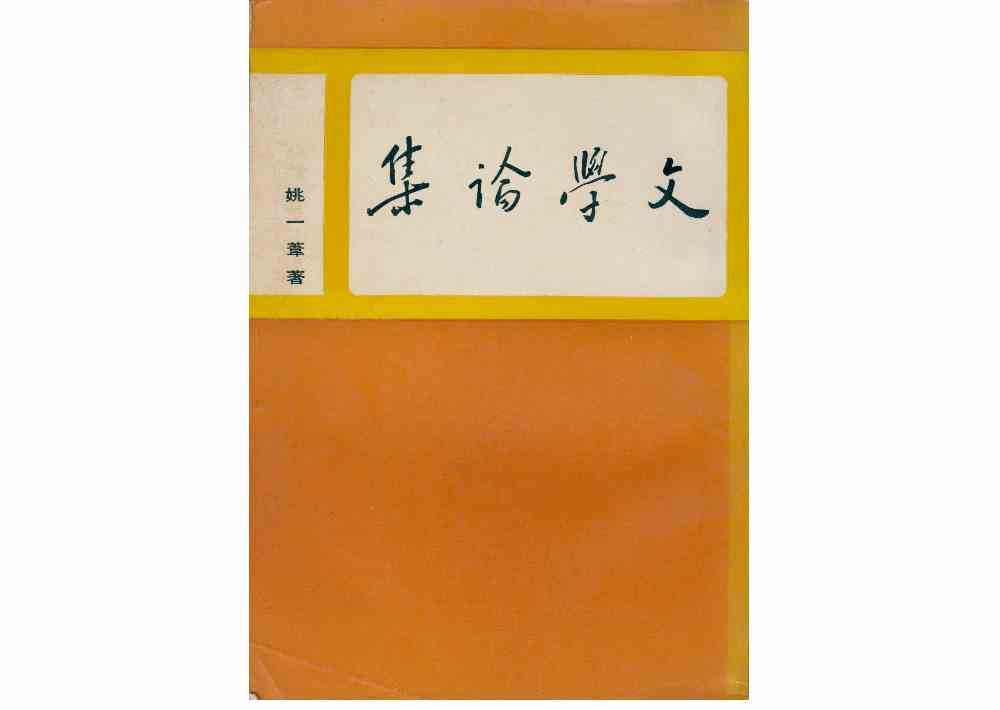

《文學論集》出版。

與侯健、楊牧、葉維廉、葉慶炳創辦《文學評論》。

任《現代文學》主編至1984年。

舉辦第一屆「實驗劇展」。

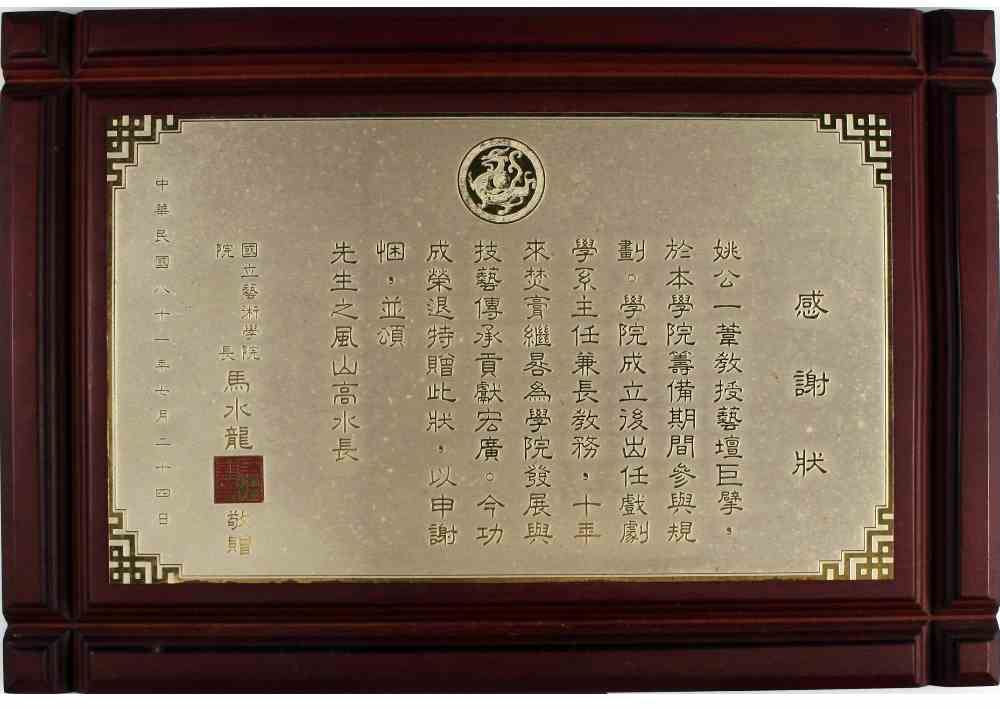

參與國立藝術學院(2001改名國立臺北藝術大學)創校籌備,並任首任戲劇學系主任兼教務長。

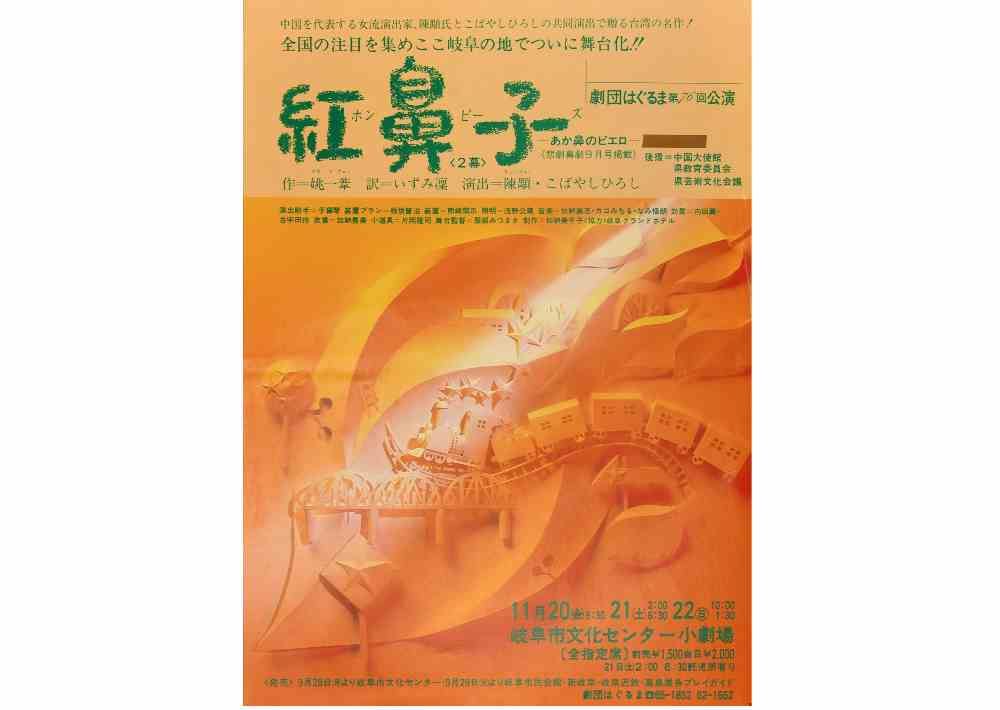

舞臺劇《紅鼻子》首度於北京中國青年藝術劇院上演。

提前自臺灣銀行退休。

范筱蘭逝世。

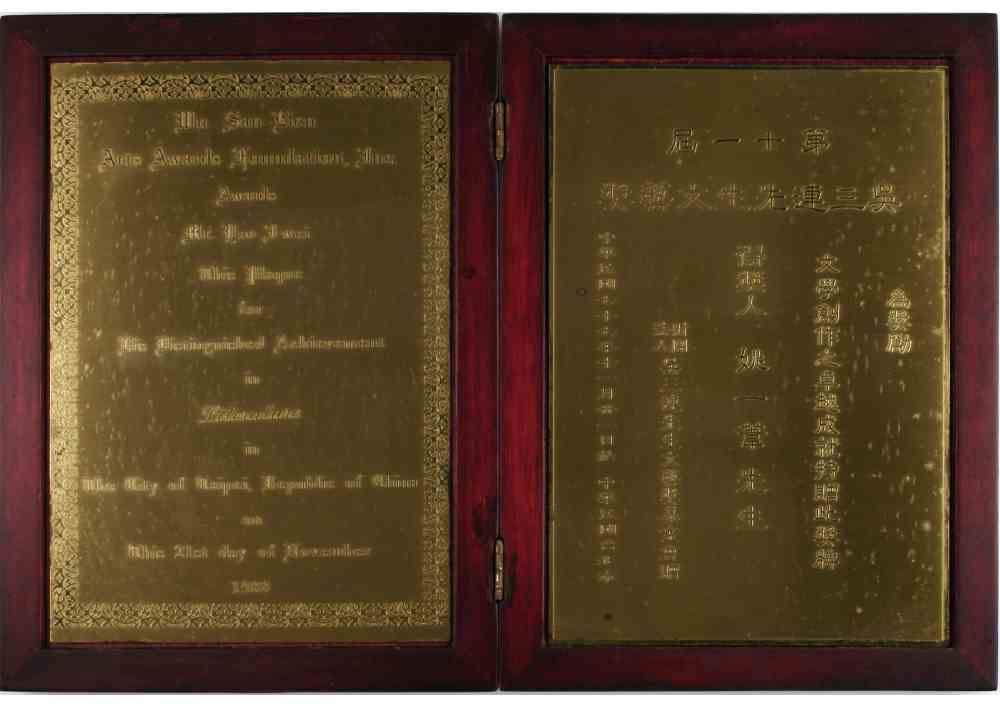

獲《聯合報》第八屆小說獎暨附設散文獎之特別貢獻獎。

與李應強結婚。

赴日本歧阜觀賞「齒輪劇團」演出之日語版舞臺劇《紅鼻子》。

籌辦藝術學院學報《藝術評論》。

擔任國家戲劇院首度自製舞臺劇《紅鼻子》藝術總監,與陳玲玲共同執導。該劇同年演出。

自藝術學院退休,但仍繼續在戲劇研究所兼課。

《審美三論》出版。

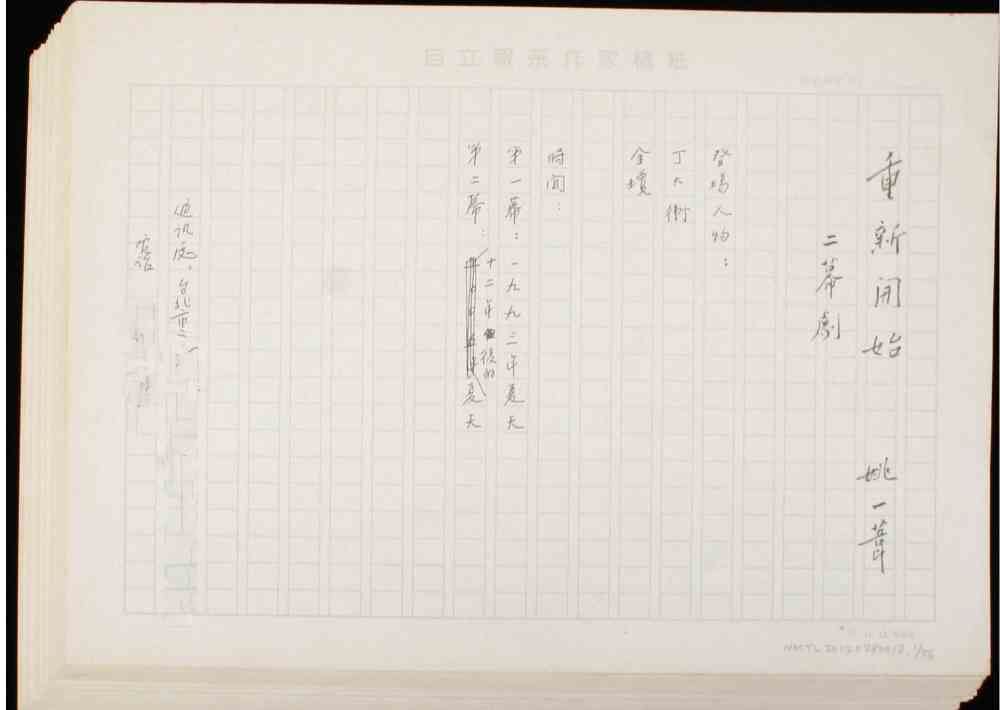

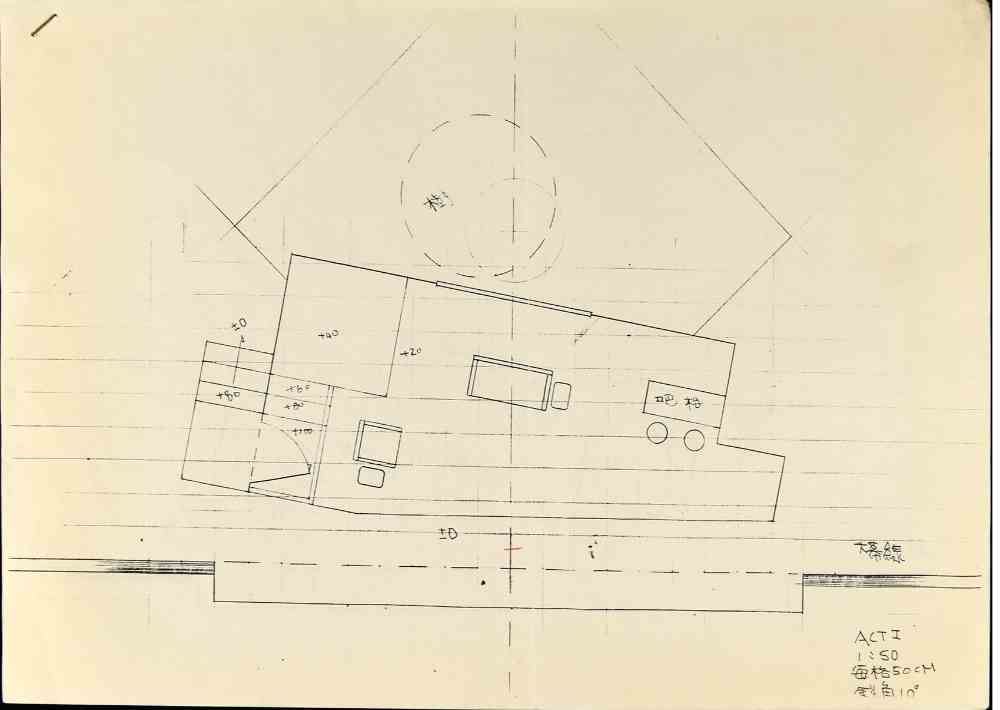

指導舞臺劇《重新開始》, 於藝術學院展演藝術中心戲劇廳演出。

《藝術批評》出版。

逝世。

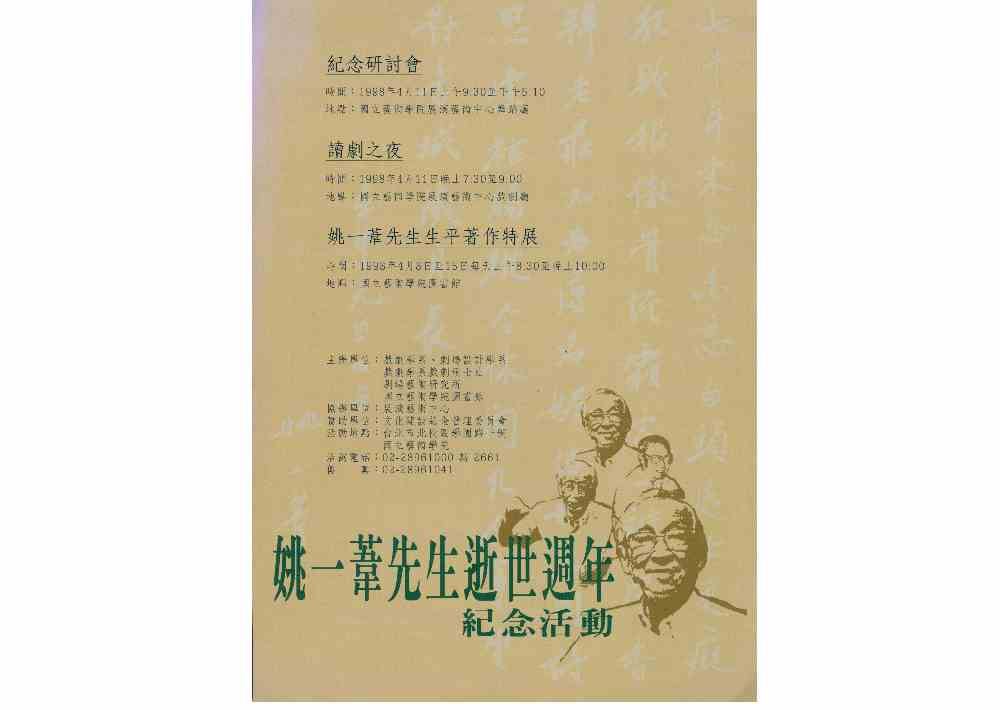

臺北藝術大學戲劇學系所與姚一葦藝術基金會合辦「姚一葦先生逝世週年紀念研討會」。

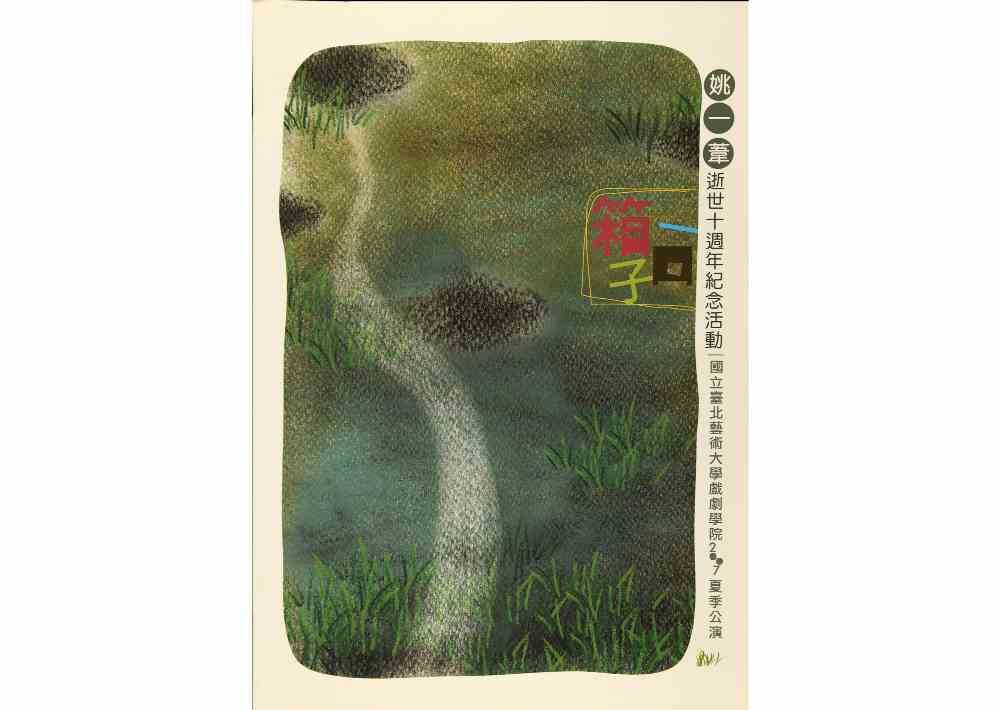

臺北藝術大學戲劇學系、劇場設計學系及姚一葦藝術基金會合辦姚一葦逝世十週年紀念活動,「一葦渡江--臺灣現代劇場的領航者」特展於臺北藝術大學關渡美術館展出。

臺北藝術大學戲劇學系所與姚一葦藝術基金會合辦「再造臺灣劇場風雲--姚一葦國際學術研討會」,並創辦「姚一葦戲劇論文暨劇本獎」。

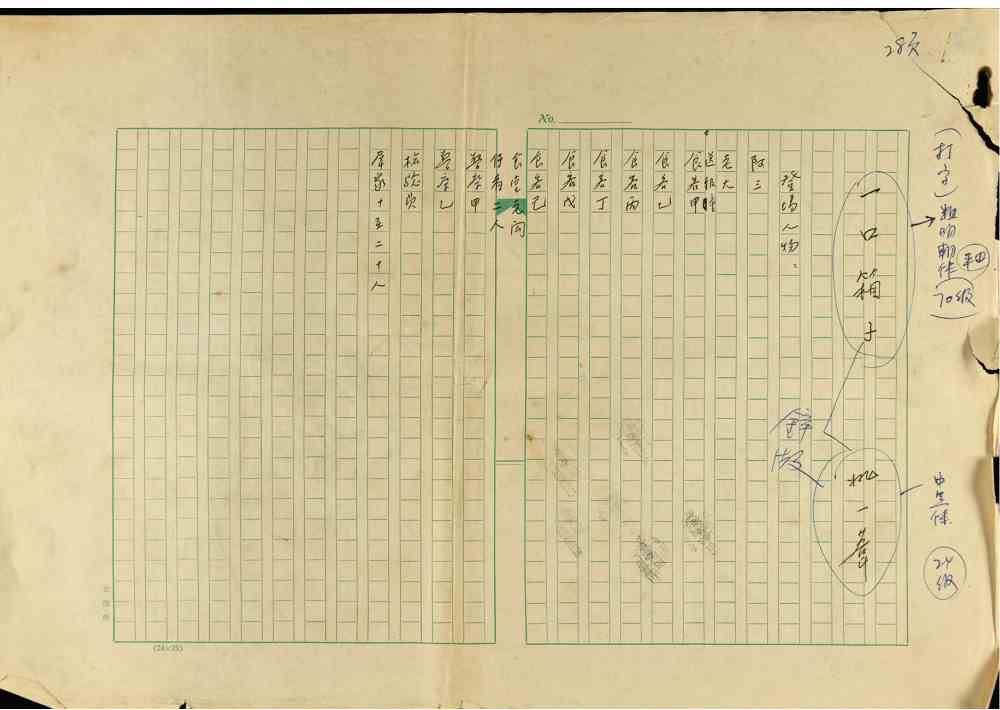

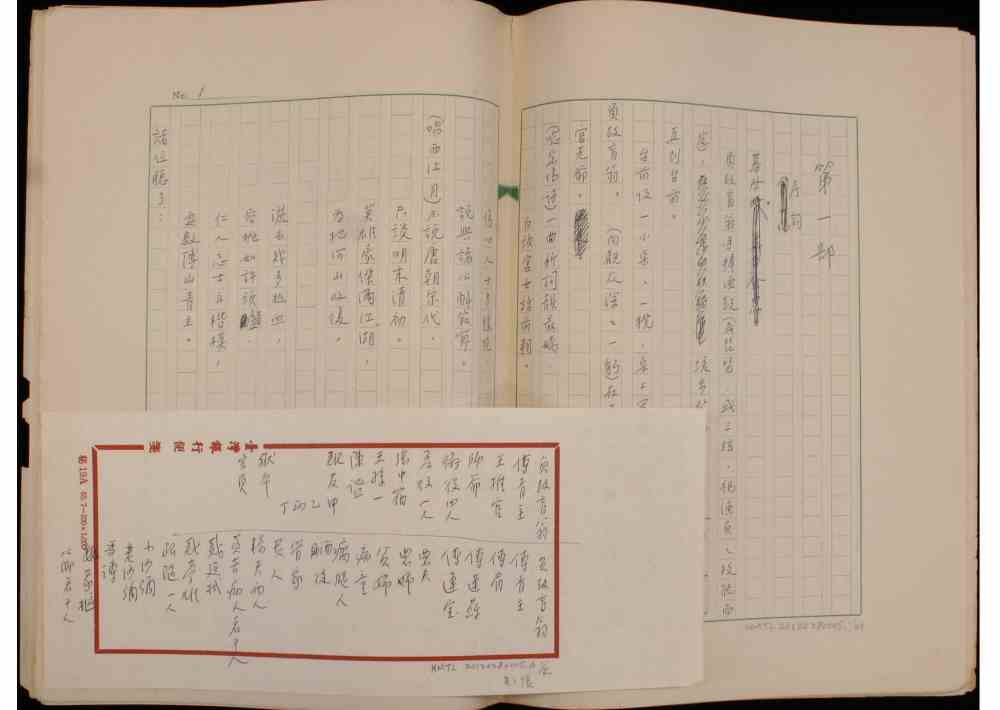

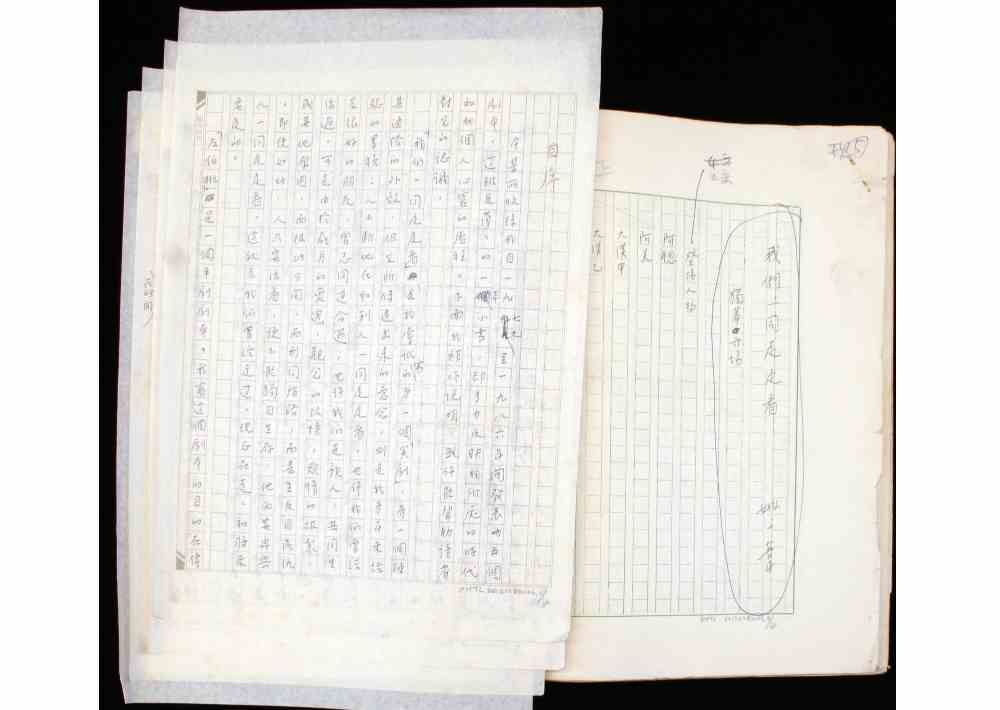

臺北藝術大學戲劇系黃建業、張啟豐及楊其文共同推動「姚一葦、汪其湄、賴聲川戲劇創意典藏計畫」,數位化重要手稿和影音資料。

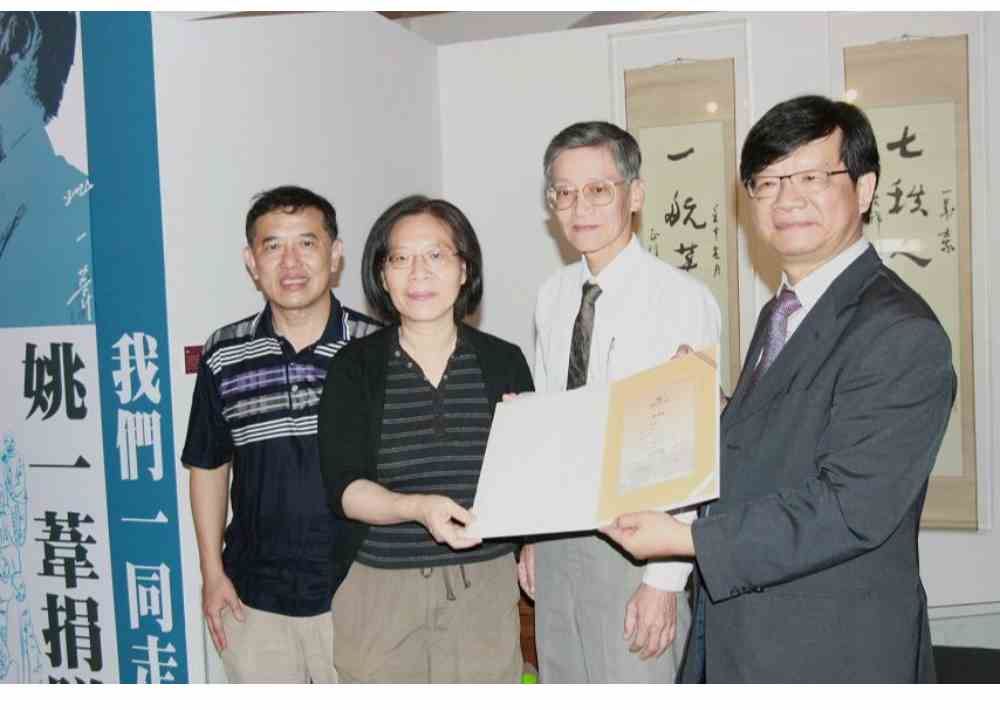

國立臺灣文學館舉辦「我們一同走走看--姚一葦捐贈展」。