早年五條港地區商業繁盛,豐富的民俗文化及港道地景,不僅是文人創作的題材,酒樓茶肆更是文人雅士交際應酬之所。雖然一府二鹿三艋舺已成追憶,但舊街小巷的人文特色與歷史風采依舊,勇敢邁出步伐,就能略過時空,穿越五條港。

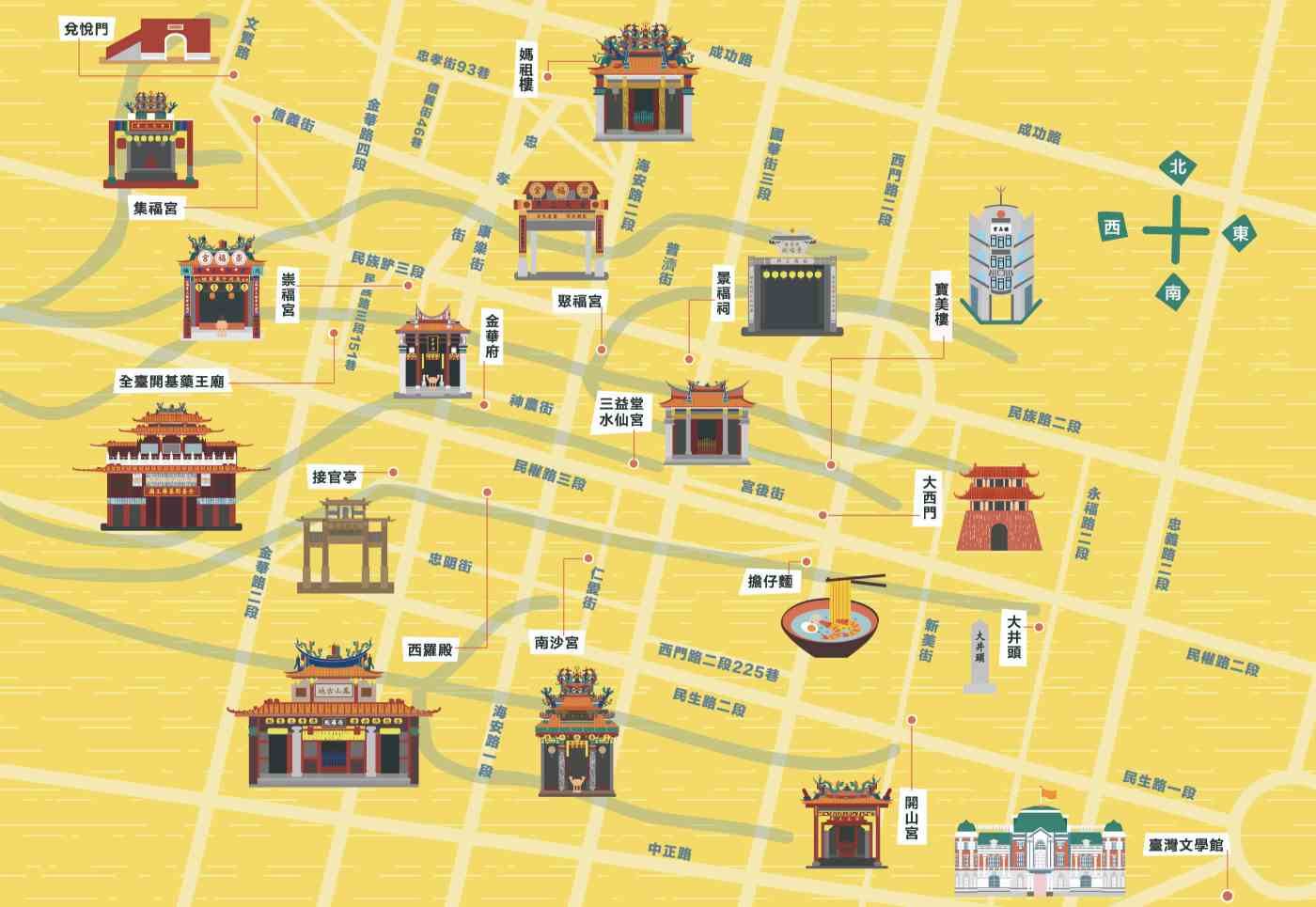

全臺開基藥王廟→風神廟→西羅殿→金華府→南沙宮→水仙宮→寶美樓遺址→景福祠→聚福宮→崇福宮→集福宮→兌悅門

藥王廟由道標千總姚廣建於康熙五十七年(1718),為臺灣府城七寺八廟之一,也是全臺藥王廟的開基祖廟,當時廟深三進,1969年因開闢協進街(金華路四段)拆毀廟宇中後殿,信眾於1986年才在僅存的前殿上重建而成今貌。目前仍保留一些舊廟木構建、楹聯、香爐及籤桶。廟中懸掛的「福壽我民」匾乃乾隆五十三年(1788)重修時由臺灣府知府楊廷理所獻,是廟中重要古物之一。

兩渡重洋到海圻,殊方風景認依稀。螺鈿十色倭奴漆,番錦千絲蜑女機。路狹僅留天一線,簾垂權作戶雙扉。烏烏吹角知何事,幾擔肩挑是賣豨。何澂〈臺陽雜詠〉二十四首之五

「閑話休言,大聖把火眼金睛一看,見眾仙在迷魂陣已失本性,昏昏迷迷。即時令眾猴運歸小上帝;一面令走猴往藥王廟神農聖人求取回魂草。不上一刻,走猴領了回魂草,救了眾仙,真是妙藥,只見眾仙咕嚕咕嚕,吐出幾口臭酸氣,即時就蘇醒來。眾仙見是大聖立在前面,知是他來相救,不覺上前道謝救命之恩。大聖謙遜了一番,大家歡天喜地,在小上帝排宴慶祝。」(第十六回 眾神仙重見天日)

風神廟由臺灣道巡道鄂善建於乾隆四年(1739),為臺灣府城七寺八廟之一。相傳這裡為一烏龜穴,為防龜精出來興風作浪,故建此廟鎮壓,並建碑亭於廟埕壓住烏龜的手腳。乾隆十一年(1746)由商民加祀觀音於後殿,乾隆三十年(1765)知府蔣允焄與乾隆四十二年(1777)知府蔣元樞均有修建,其中以蔣元樞修建成果最為顯著。增建接官亭石坊以為臺灣門戶,同時也是個鎮壓龜首的千年鎖,並建公館於廟東予來臺官員暫居。此時規制完備,共有四進,分別為大門、官廳、風神殿及大士殿。大正七年(1918)因實施市區改正拓寬廟後民權路,將風神殿、大士殿及廟東的公館拆除,神像均移祀官廳。大正十三年(1926)紳商以僅剩官廳建築改建為廟,成為現今樣貌。現為全臺灣僅存主祀風神的廟宇,文化歷史價值極高。

遙見青山似畫屏,鐵嶕捩柁費丁寧。盪纓有路分沙線,浮海何人續水經。烏鬼渡寒遮鹿耳,荷蘭城坼掃王庭。鯤身久絕鯨鯢跡,風起不聞戰血腥。范咸〈二十八日入鹿耳門過七鯤身〉

西羅殿由泉州府晉江縣(今石獅市寶蓋鎮)郭姓家族草創於康熙五十七年(1718),當時沿用泉州南安鳳山寺之名稱,因主祀廣澤尊王(郭聖王)故又稱聖王公館。大正五年(1916)因臺南已有東嶽殿、北極殿、南極殿(在法華寺中),獨缺以西為名的廟,於是改名西羅殿。現今廟址為臺灣府城大西門鎮海門的原址,乾隆五十六年(1791)府城改建為土造時將大西門東移120丈至今西門路後,西羅殿才從安瀾橋旁南河港對岸移至現址。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀 〈海音詩〉百首之五八

「李天王乘機懇求老君解決小上帝問題。老君笑道:『不待汝說,我正為此而來。因昨日靈霄殿玉旨,決欲施行神仙淘汰,並對有功眾神,加冠晉祿,你可擇地築一間封神廟,勿誤大事。』李天王領法旨,因不知臺南地勢,即時召集十方土地,即將掌教師的話,細述一遍。眾土地道:『既是天界行政整理,神仙難免一番送往迎來,須撰定水陸交通利便的場所方妥。小神愚見,海安宮廟後西羅殿前,極為適當。但是郭聖王所轄的地,他少年血氣方剛,恐不能應承。』李天王道:『掌教師是奉玉旨而來,郭聖王豈不知天意麼?』即時喝退了眾土地,歸回小上帝,稟明掌教師。」(第二十三回 封神廟眾仙聚會)

金華府座落於北勢街,由泉州晉江的許姓族人創建於道光十年(1830),主祀關公,配祀馬、李、黃府千歲,是廟宇中少數以府為名者。門上有144個門釘,超越了明制帝王門扉81顆的規則。中庭龍邊上方牆壁為石灰岩天然溶蝕造成,為本廟的一大特色。廟門上有一自創廟至今的百年心形銅鎖,有著百年同心的含意。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀 〈海音詩〉百首之五八

南沙宮最早可追溯至康熙年間,創建時尚未有廟名,民眾稱之為「沙美傳香下南河」,主祀黃府及包府千歲(包拯),為少數的雙主祀廟宇。因黃府千歲來自南沙崗而取名為南沙宮,又因供奉包青天而被稱為開基包公廟。廟宇原為座南朝北面向南河港,2001年前後因廟體不敷使用,經黃府千歲降旨,將廟轉向和平街與仁愛街交叉路口,變為座西南朝東北的廟向,成為今貌。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀 〈海音詩〉百首之五八

水仙宮於康熙廿三年(1684)由泉漳諸商集資創建,主祀水仙尊王(大禹、寒奡、項羽、伍子胥和屈原)——一帝兩王二大夫,當時為一草寮,直至康熙四十年才改為磚壁瓦頂。康熙五十八年(1719)重修完工,臺灣府知府王珍獻「著靈鰲柱」匾。乾隆六年(1741)由臺廈商旅陳逢春等重修,填平廟前的南勢港道以為廟埕,增建後殿,並獻「萬水朝宗」匾。嘉慶元年(1796))城三郊改廟北13間店鋪為三益堂作為總理三郊事務之辦公室。二戰期間水仙宮中後殿遭空襲毀損,後在中後殿建防空洞,水仙宮僅剩三川殿,此時神像移往大天后宮寄祀。1954年郭炳輝就僅剩的三川殿及部分中庭重建而成今貌。值得注意的是下桌一旁的柱子正反兩面皆有楹聯,背面是道光十四年(1834)由浙江寧紹臺道前知臺灣府事鄱陽周彥所提的,二戰炸毀後重修時將其轉向,在另一面又由府城名家黃注清於1988年撰提。

鍛矛礪刃衛邊垠,恰有三郊比魯人。水債不收公餉亟,頭家近日亦愁貧。劉家謀〈海音詩〉百首之五六

水仙宮外盡成途,滄海揚塵信不誣。短短牆堆紅靺鞨,家家籬繞綠珊瑚。村娃小戲渺綿氏,番客歡呼打喇酥。挈榼乘涼何處好,藕花香徹北香湖。馬清樞〈臺陽雜興〉三十首之二四

雙冬稻穀熟畦町,豆麥菁麻遍野坰。廣闢山場茶利溥,高裝村廍蔗漿馨。息求五倍堪浮白,價問三郊或賣青。況值聖恩蠲雜稅,漁租厝餉一齊停。何澂〈臺陽雜詠〉二四首之八

本來國寶自流通,每到年終妙手空。海外無臺堪避債,大家看劇水仙宮。許南英〈臺灣竹枝詞〉十首之十

寶美樓據黃旭生考據,前身於清末即早已創立,曾出過王香禪等風靡一時的才女,而現今建築物建於1934年,為當時高聳的建築之一,也是府城規模數一數二的風月場所。這裡一直到1970年代依然不減其已過了四十年的風華,許多政商名流還是會在此交際。1970年代之後這裡改成海珍珍海鮮餐廳,歇業後由多所婚攝公司接手,其中以法國臺北營業最久,屹立了二十年最終於2019年初因屋主停租而歇業。寶美樓建築物尚存,在西門路二段307巷尚能看到建築後方的寶美樓字樣;2020年由多那之咖啡烘焙接手寶美樓,將被廣告招牌遮住的建築重見天日。

歌舞樓臺狹道斜,鞭絲帽影鬥豪華。明朝日曜相攜手,好向城西去看花。連橫〈臺南竹枝詞〉二十首之一

散步閒吟萬葉歌,翩翩裙履任婆娑。美人樓畔推窗看,拍手相呼喚豔多。連橫〈臺南竹枝詞〉二十首之二

景福祠創建於乾隆十五年(1750),此處是佛頭港三條上游——王宮港(廣安宮)、媽祖港(大天后宮)及關帝港(開基武廟)的匯集處。當時該廟極受重視,乾隆四十五年(1780)明文規定周遭店屋不可以高過此廟,這塊告示「佛頭港景福祠碑記」現今猶存於廟中。嘉慶十二年(1807)發生火災,三年後信眾集資重修,眾舖戶於嘉慶十六年獻「萬物資生」匾並勒「重建景福祠碑記」作為見證。佛頭港昔日運送福州杉木為大宗,故廟前的普濟街古名杉行街。廟前的重修碑中有提到杉郊大宗的宋瑞興捐銀整建,一旁另有一塊景福祠界址碑也是值得一看的古物。

噫爾奪標者,人情如是觀。鼓聲千點急,櫂力百夫殫。彼岸先登少,中流欲住難。海門歸去也,佳節醉鄉寬。施士洁〈同日佛頭港觀競渡和榕丈韻〉

聚福宮玄天上帝神像由來自晉江縣泉州府石獅前埔的蔡姓族人於道光年間奉迎來臺在家中祭祀,光緒八年(1882)才由信眾蔡聯新、蔡慶雲等倡建宮廟,廟向座北朝南,面向佛頭港道。大正十四年(1925)市街改正開闢廟後民族路,時任董事蔡添丁、蔡池也提出改建計畫,將廟向改為座南朝北面向大馬路。 府城流傳一句俗諺「蔡拚蔡,神主牌摃摃破」,敘述佛頭港上崇福宮大崙蔡與聚福宮前埔蔡兩族互相械鬥爭地盤,鬧到把對方神主牌打壞後才發現兩家同姓。嘉慶廿一年(1816)因競爭挑運貨物的生意而發生大規模衝突驚動官府介入,時任知縣溫溶在佛頭港設立「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」(現存南門碑林中排南側第四塊),禁止雙方劃分地盤,並由貨主自行決定要請哪一方搬貨。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀〈海音詩〉百首之五八

崇福宮玄天上帝神像由來自晉江縣泉州府石獅大崙的蔡姓族人於乾隆元年(1736)奉迎來臺,乾隆廿七年(1762)方才建廟,時稱崇福祠,座向座北朝南,面向佛頭港。廟前在北勢橫街(忠孝街南段)上有座樂安橋,有一說是因崇福宮多次募資重修橋梁,故日後的香火比聚福宮旺盛。大正十四年(1925)重建廟時將廟向面向民族路改為座南朝北而成今貌。 府城流傳一句俗諺「蔡拚蔡,神主牌摃摃破」,敘述佛頭港上崇福宮大崙蔡與聚福宮前埔蔡兩族互相械鬥爭地盤,鬧到把對方神主牌打壞後才發現兩家同姓。嘉慶廿一年(1816)因競爭挑運貨物的生意而發生大規模衝突驚動官府介入,時任知縣溫溶在佛頭港設立「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」(現存南門碑林中排南側第四塊),禁止雙方劃分地盤,並由貨主自行決定要請哪一方搬貨。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀〈海音詩〉百首之五八

集福宮原名集福祠,由來自晉江縣泉州府石獅塘後的黃姓族人於乾隆元年(1736)在新港墘的看南埕(今信義街東段)設立,與同奉玄天上帝的崇福宮及聚福宮合稱「三福三堂」。後來臺江內海淤積日甚,各港道日漸淤淺,黃姓族人們便於道光二年(1882)將廟西移至現址,並更名集福宮。因新廟址緊鄰臺江,清末發展成商販雲集的咾咕石港(大新街22巷、文賢路67巷及民族路三段222巷),居民便在此廟磚司協調商務等糾紛,於兌悅門旁今存一「老古石街公議」石碑。

蔡郭黃盧大姓分,豪強往往虐榆枌。那知拔戟能成隊,五色旌旗照海濆。劉家謀〈海音詩〉百首之五八

兌悅門所在的西外城前身為嘉慶十年(1805)府城三郊為防範海盜蔡牽於西海岸加蓋的木柵。道光十二年((832)發生張丙事件後,閩浙總督程祖洛及舉人鄭朝蘭於1835年改木柵為磚牆,並開拱乾、兌悅、奠坤三門。後因兌悅門與信義街似一箭煞故立石獅公於集福宮內作鎮。石獅公於日治時期由府城紳商林叔桓建礪園於老古石街時遷出至現址。兌悅門是府城十四座城門僅存四座之一。也是臺南現今唯一具有通行功能的城門,被列為二級古蹟。