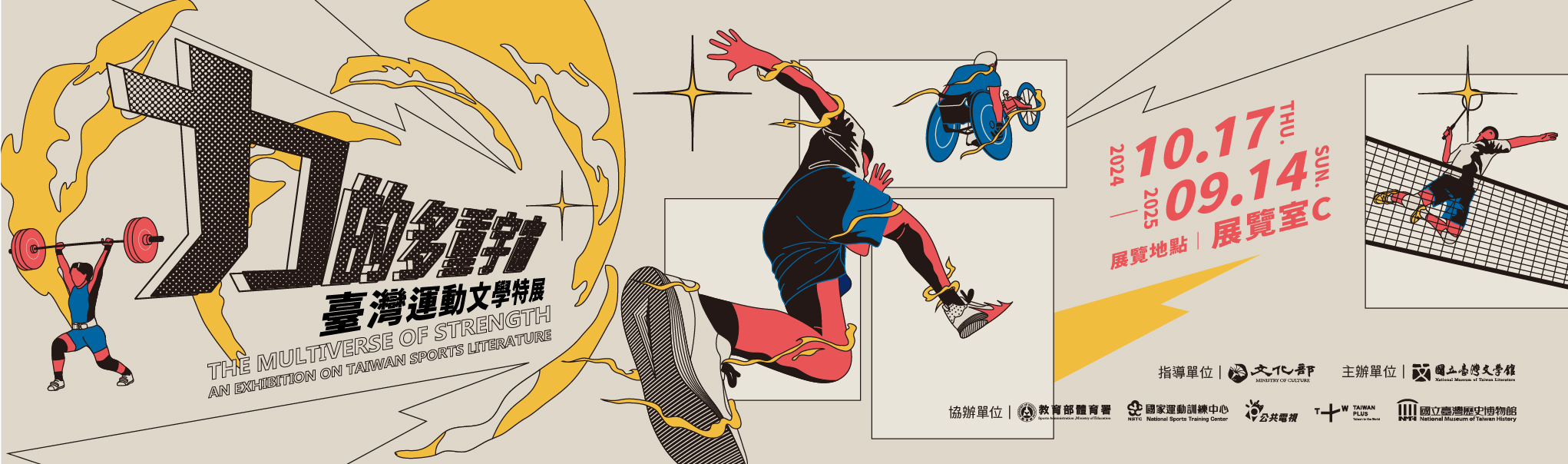

力的原點──運動如何出現?文學怎麼發生?

「運動」的概念伴隨「現代」生活一同進到臺灣。日治殖民政府從教育體制開始,將「運動」融入國民教育,不分男女地施行體育,企圖打造健康國民。文學作品接收對於身體觀念的轉變,再現出殖民社會新舊思潮對於身體的作用力。戰後一直到當代,隨著不同時代對於運動的觀念不同,文學也寄予運動各種可能性。

(一)馬步紮穩──在「運動」之前

我們現在生活中所使用的「運動」是從日治時期開始扎根發芽。但在日本人來臺之前,臺灣住民也有各式身體技藝。

原住民族族群有各自的特殊身體技藝與傳授方式。這些不同的身體活動鑲嵌在各族群的文化脈絡,成為個人生命歷程所學習、傳承到的技能,例如布農族的射耳祭、達悟族的划船、或是巴宰族的「走標」成年禮(類似於今日的馬拉松)等,不同的身體技藝也組成族群的文化記憶。

武術則是深具漢人文化特色的一項技藝。從鄭成功帶領軍隊在臺灣屯田開始,武術便開始在臺灣社會紮根。淸領時期因漢人移民眾多,各村庄為保護家園,從中國聘請拳師來臺授藝。日治時期雖然禁止開館授藝,武術卻開始融合進各宮廟的民俗藝陣,成為另類的表演藝術。其他如划龍舟、搶孤、舞龍舞獅等,雖然現今被統稱為「民俗體育」的一環,

但細究這些不同的身體技藝,在「現代」之前,臺灣已經擁有許多豐富的運動。

飛魚祭

飛魚祭是臺東縣蘭嶼鄉達悟族的傳統祭儀,時間為每年二、三月到九月,包含招魚祭、大船初漁祭、小船初漁祭和飛魚終食祭等階段。

(中研院民族所博物館 提供 / 複製品 發布於《中央研究院民族學研究所數位博物館》)

射耳祭

射耳祭是布農族一年中最盛大的祭典,又稱打耳祭或鹿耳祭,約於四月至五月間舉行,是男孩的成年禮儀,也祈求獵人收穫豐富。

(陳偉森 拍攝 / 複製品 發布於中央研究院數位文化中心《數位島嶼》)

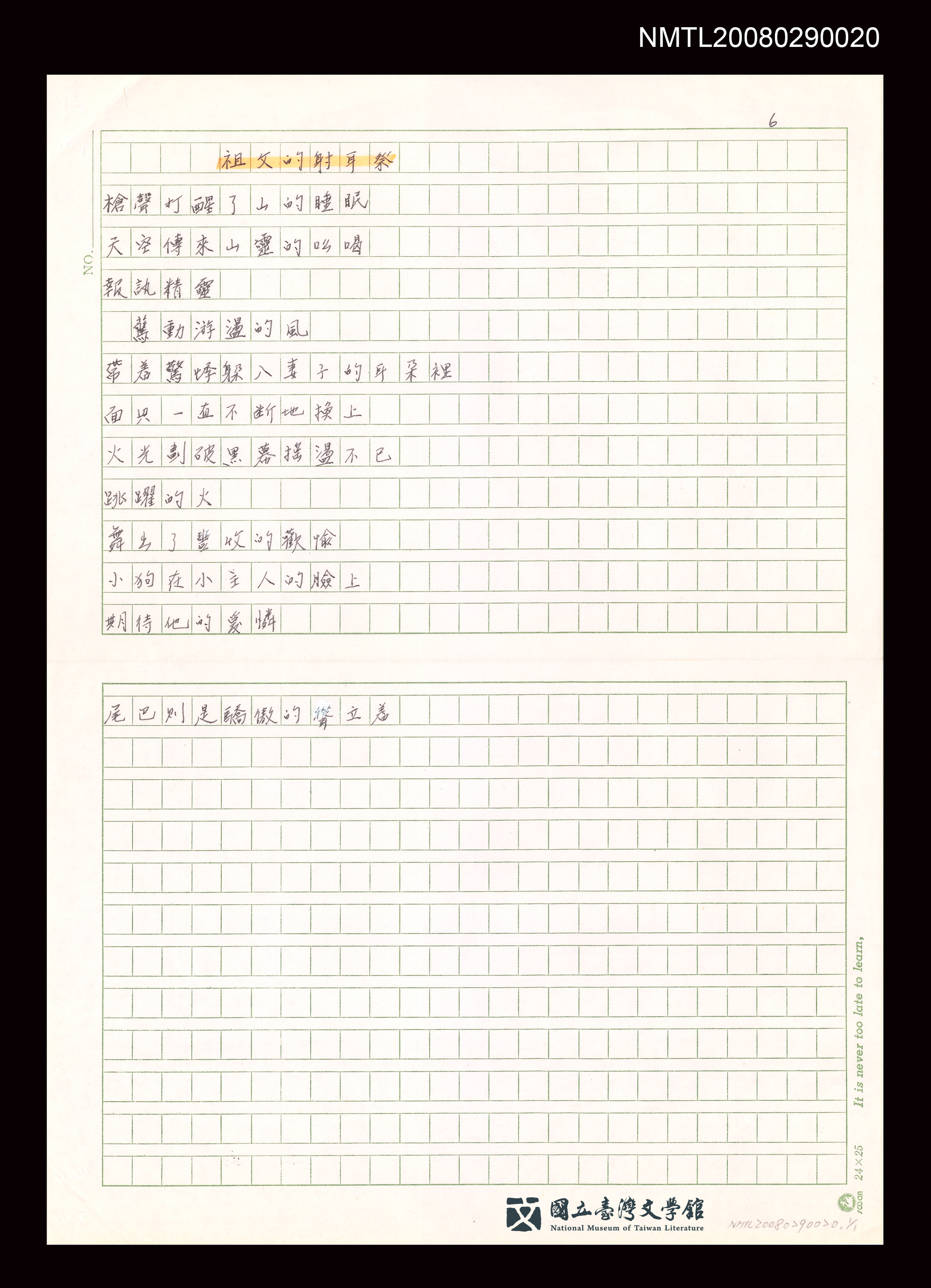

卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端〈祖父的射耳祭〉手稿

卜袞・伊斯瑪哈單・伊斯立端(Bukun Ismahasan Islituan),高雄市那瑪夏區布農族人,漢名林聖賢。

詩中描寫布農族射耳祭,包含祭典前的狩獵與對空鳴槍,慶典當下的熱鬧氣氛。詩末則透露自身對布農族文化傳統引以為傲。

(國立臺灣文學館 典藏 / 卜袞•伊斯瑪哈單•伊斯立端 捐贈 / 藏品編號 NMTL20080290020)

(二)哨聲響起!日治時期運動概念的出現

現代「運動」的概念是伴隨歐洲18世紀的國家發展而建立。隨著現代國家的軍事需求,為了加強士兵實力,德國率先在學校引入體操課程,也就是成為目前「體育課」的前身。他們結合生理醫學及解剖學的發現,打造一套「強身健體」的體操課程,而後也影響世界各地。

深受德國軍事教育影響的日本,在統領臺灣之後開始於基礎教育課程中引入「體操」、「競技遊戲」等科目。「體操」脫胎自兵式體操,課程內容包含身體部位的活動或是隊伍行進的姿勢矯正等。「競技遊戲」則包含賽跑、球技等等。

對於一般民眾而言,「運動」概念的形成還是來自於現代化教育中的體育課。據《臺灣日日新報》載,當時家長看到學校有「遊戲」跟「體操」課程時,不僅擔心小孩都在遊戲如何專心讀書外,也會擔心體操課會使家中男丁日後被徵召入伍,因此拒絕讓小孩進入學校。不過《臺灣民報》上也出現多篇鼓吹

臺灣人多加運動才能促進身體健壯的社論,反映出當時臺灣知識分子將運動作為「現代」的一部份。在教育領域之外,日本政府也開發許多運動建設項目,如公園、球場、馬場、海水浴場等等。在1910年代開始,各地中小學都開始出現少棒球隊,1930年代打進甲子園的嘉農便是最好案例。同時也出現許多專門的運動雜誌,像是登山、馬術、跳舞等,雖都是由日本人主導編輯的刊物,卻也反映出當時蓬勃的運動文化。

日治時期文學作品中,漢詩人講述現代運動帶來的新奇體驗。新文學創作者則較少深入運動肌理的描寫,少數在作品中

提到的,也多半在背景中略為提及。例如在大眾小說《可愛的仇人》中,便提及登山、海水浴場等場景。

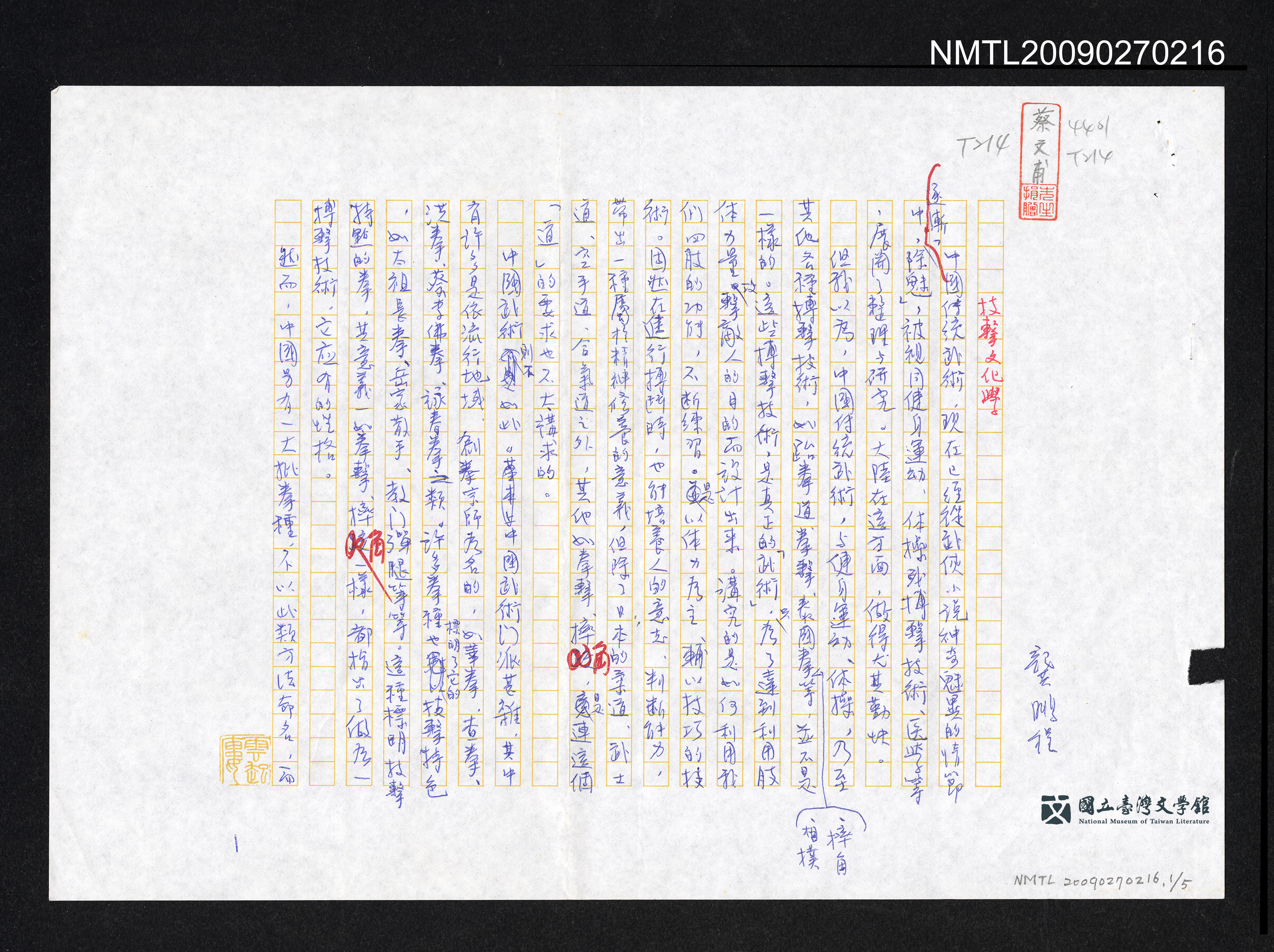

龔鵬程〈技擊文化學〉手稿

〈技擊文化學〉全文五張手稿,作者龔鵬程認為中國武術與詩歌、書法一樣皆具有「依類象形」的觀念性,體現「道」的文化內涵,

有別於體操、跆拳道、拳擊、泰國拳、摔角、相撲等「他邦」純粹以體力為主的搏擊技術。

而中國武術的傳承應視為文化學的研究,才能達到技藝與義理兼備。

(國立臺灣文學館 典藏 / 九歌出版社蔡文甫 捐贈 / 藏品編號 NMTL20090270216)

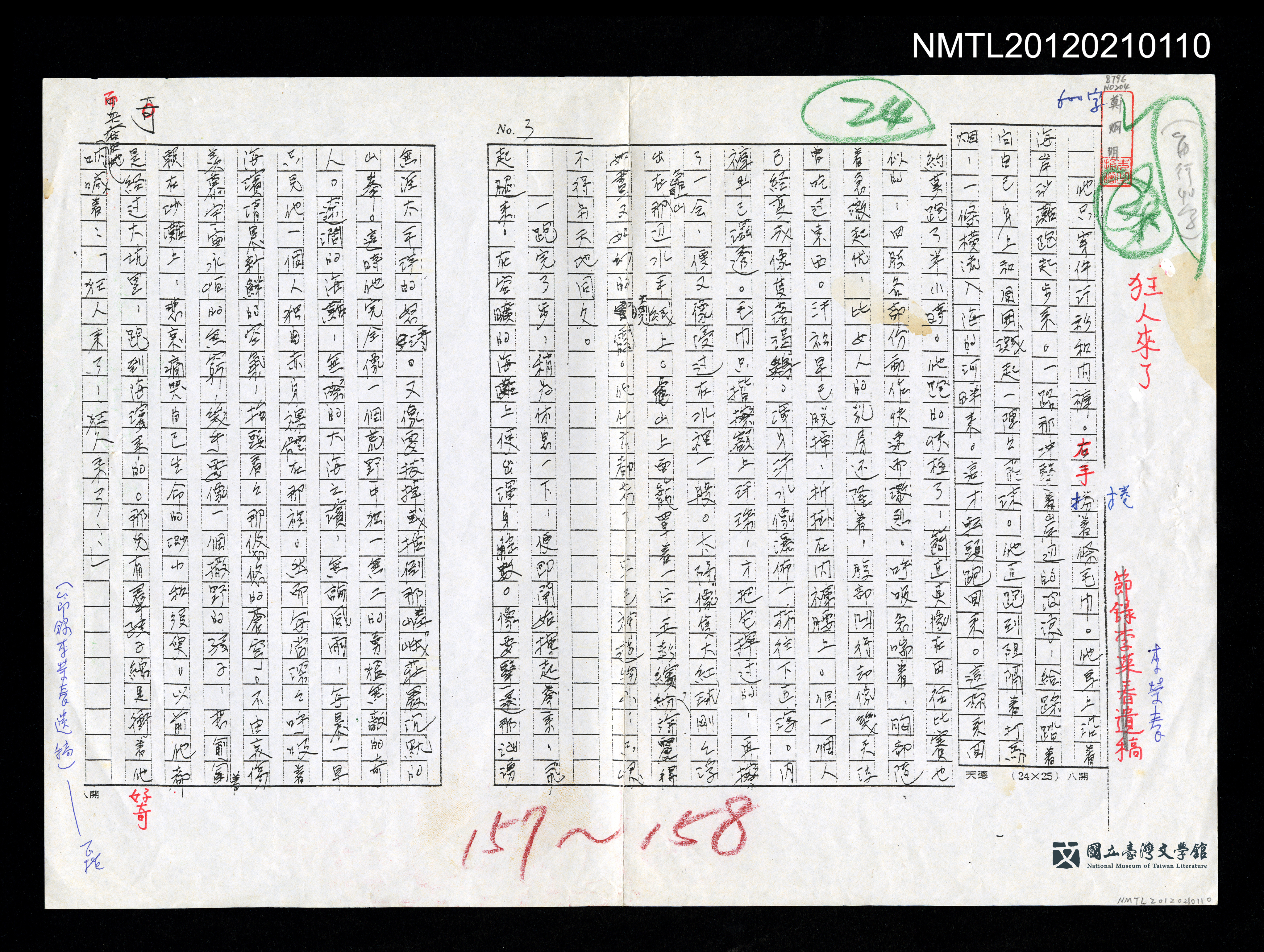

李榮春〈狂人來了〉手稿(影本)

李榮春描寫一男子於海濱折返跑與打拳的情形,細膩刻劃男子運動時身體的力度與變化,以及男子體認自我渺小、人生須臾的心境。

「狂人來了」是附近村落孩童對男子的叫喊,訴說著男子激烈運動的狀態、異常的舉止、以及日復一日且風雨無阻的規律。

(國立臺灣文學館 典藏 / 文學台灣雜誌社 捐贈 / 藏品編號 NMTL20120210110)

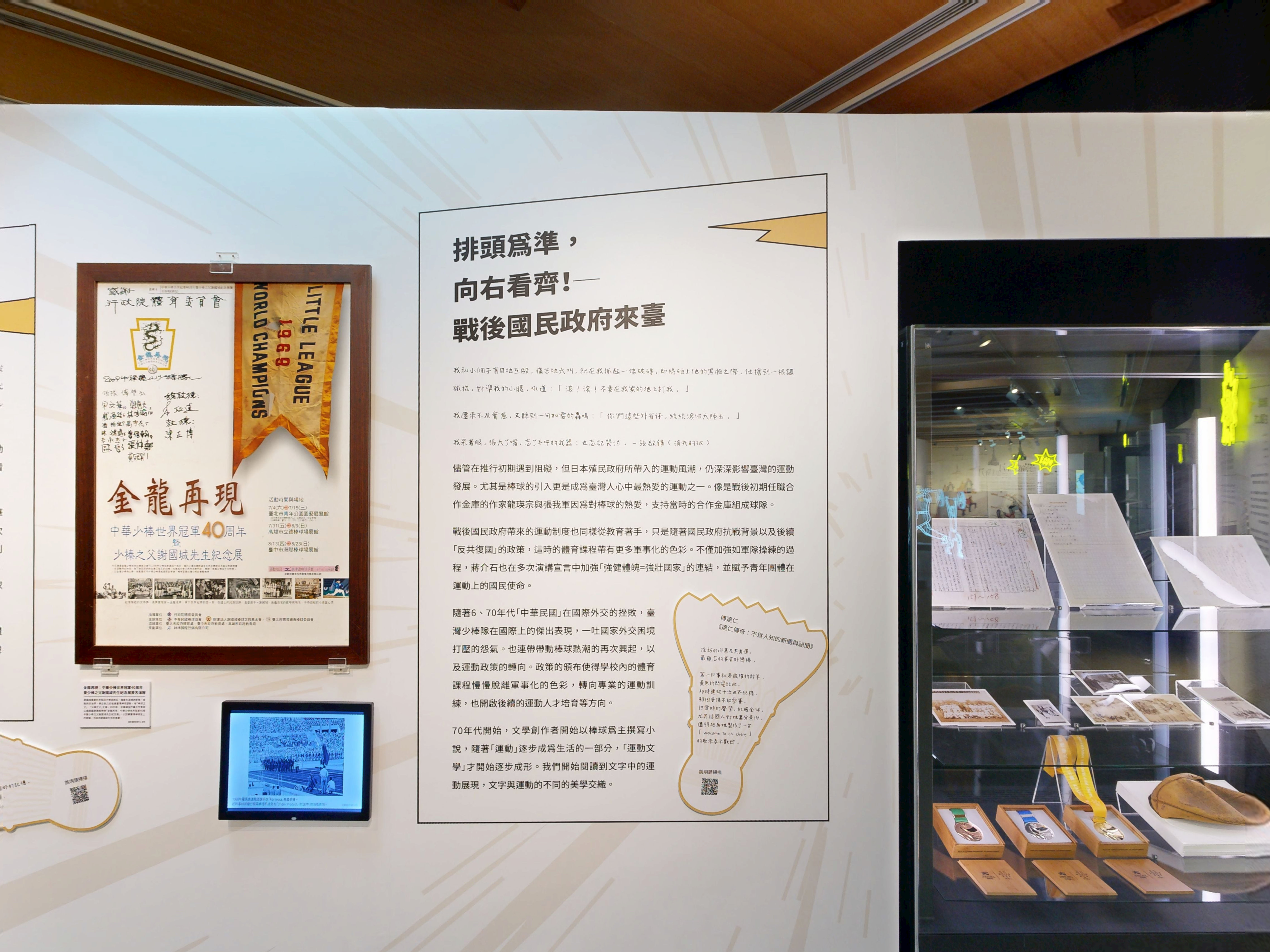

(三)排頭為準,向右看齊!──戰後國民政府來臺

儘管在推行初期遇到阻礙,但日本殖民政府所帶入的運動風潮,仍深深影響臺灣的運動發展。尤其是棒球的引入更是成為臺灣人心中最熱愛的運動之一。像是戰後初期任職合作金庫的作家龍瑛宗與張我軍因為對棒球的熱愛,支持當時的合作金庫組成球隊。

戰後國民政府帶來的運動制度也同樣從教育著手,只是隨著國民政府抗戰背景以及後續「反共復國」的政策,這時的體育課程帶有更多軍事化的色彩。不僅加強如軍隊操練的過程,蔣介石也在多次演講宣言中加強「強健體魄=強壯國家」的連結,並賦予靑年團體在運動上的國民使命。

隨著6、70年代「中華民國」在國際外交的挫敗,臺灣少棒隊在國際上的傑出表現,一吐國家外交困境打壓的怨氣。也連帶帶動棒球熱潮的再次興起,以及運動政策的轉向。政策的頒布使得學校內的體育課程慢慢脫離軍事化的色彩,轉向專業的運動訓練,也開啟後續的運動人才培育等方向。

70年代開始,文學創作者開始以棒球為主撰寫小說,隨著「運動」逐步成為生活的一部分,「運動文學」才開始逐步成形。我們開始閱讀到文字中的運動展現,文字與運動的不同的美學交織。

台灣30年代軟網名將柳金木比賽優勝照片

柳金木為日治時期臺灣軟式網球好手,以精湛球技與輝煌成績,被後人譽為「球聖」。柳金木少年時受到漢學大家林天爵啟蒙學習網球,

憑著天賦曾獲得「全島軟式庭球選手權大會」四次的單打冠軍,以及五次的雙打冠軍,更八度入選為臺灣代表隊,遠渡日本參加明治神宮體育大會。

(複製品 國家運動訓練中心 提供)

2017年世界大學運動會金、銀、銅牌

第29屆夏季世界大學運動會由臺北市取得主辦權,是臺灣首次主辦世大運,賽期為2017年8月19日至30日。該屆世大運臺灣表現出色,

共計獲得26金34銀30銅。

(國家運動訓練中心 提供)

柯子彰先生紀念球

柯子彰為臺灣橄欖球運動好手,1920年代中期赴日就讀同志社中學時開始接觸橄欖球,之後在就讀早稻田大學期間當選日本國家橄欖球隊的隊長,

因其優異的表現被媒體譽為「天才的運動員」。大學畢業後柯子彰前往大連滿鐵工作並效力於職業隊,戰後返臺致力於推動橄欖球運動。

(國家運動訓練中心 提供)

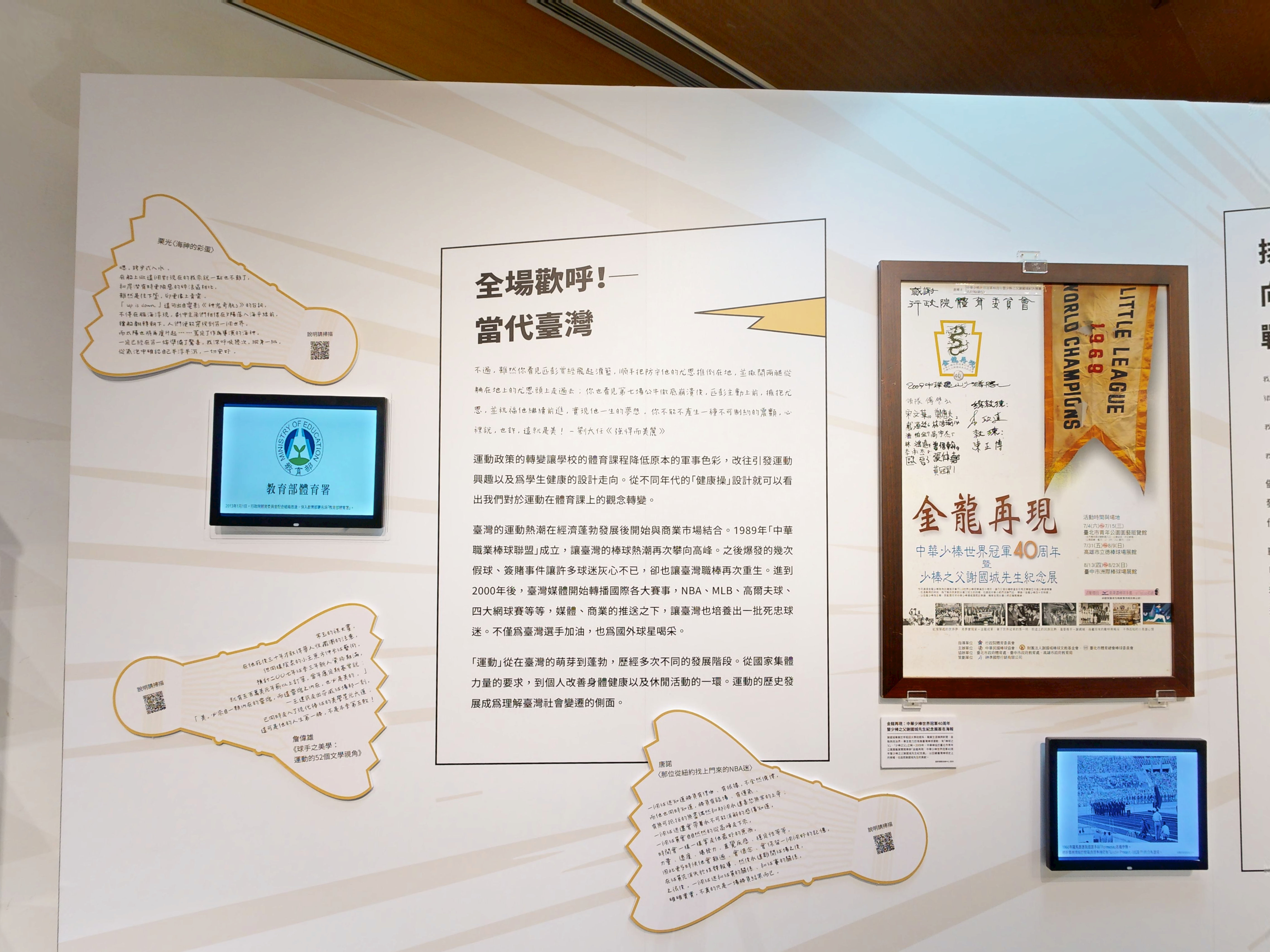

(四)全場歡呼!──當代臺灣

運動政策的轉變讓學校的體育課程降低原本的軍事色彩,改往引發運動興趣以及為學生健康的設計走向。從不同年代的「健康操」設計就可以看出我們對於運動在體育課上的觀念轉變。

臺灣的運動熱潮在經濟蓬勃發展後開始與商業市場結合。1989年「中華職業棒球聯盟」成立,讓臺灣的棒球熱潮再次攀向高峰。之後爆發的幾次假球、簽賭事件讓許多球迷灰心不已,卻也讓臺灣職棒再次重生。進到2000年後,臺灣媒體開始轉播國際各大賽事,NBA、MLB、高爾夫球、四大網球賽等等,媒體、商業的推送之下,讓臺灣也培養出一批死忠球迷。不僅為臺灣選手加油,也為國外球星喝采。

「運動」從在臺灣的萌芽到蓬勃,歷經多次不同的發展階段。從國家集體力量的要求,到個人改善身體健康以及休閒

活動的一環。運動的歷史發展成為理解臺灣社會變遷的側面。