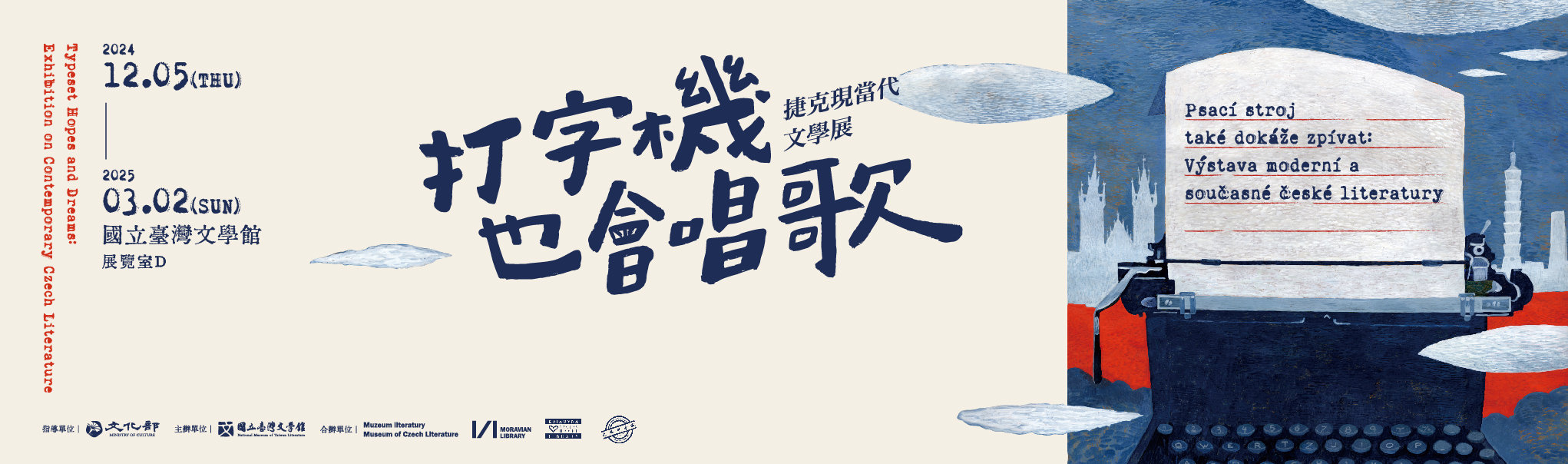

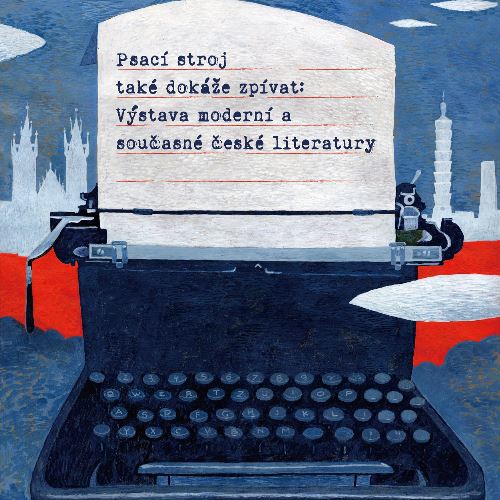

「誰是捷克人?」捷克現代文學的起點

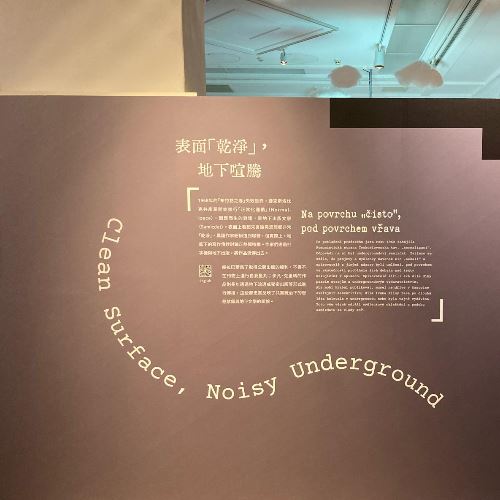

十九世紀的捷克掀起一陣民族復興運動,點燃捷克人民的民族意識。二十世紀初捷克斯洛伐克第一共和成立,經歷奧匈帝國、納粹德國的輪番控制,無產階級思潮興起,捷克人民不斷追求語言與政治上的自我認同。

在此時期,捷克語被賦予國家語言地位,這時的文學作品,充滿了先驅作家們對捷克語言及文化的珍視,許多作家開始以平民化、口語化的語言抒發愛國精神;也有以德語寫作的作家如卡夫卡大放異彩。捷克的現代文學也從此展開。

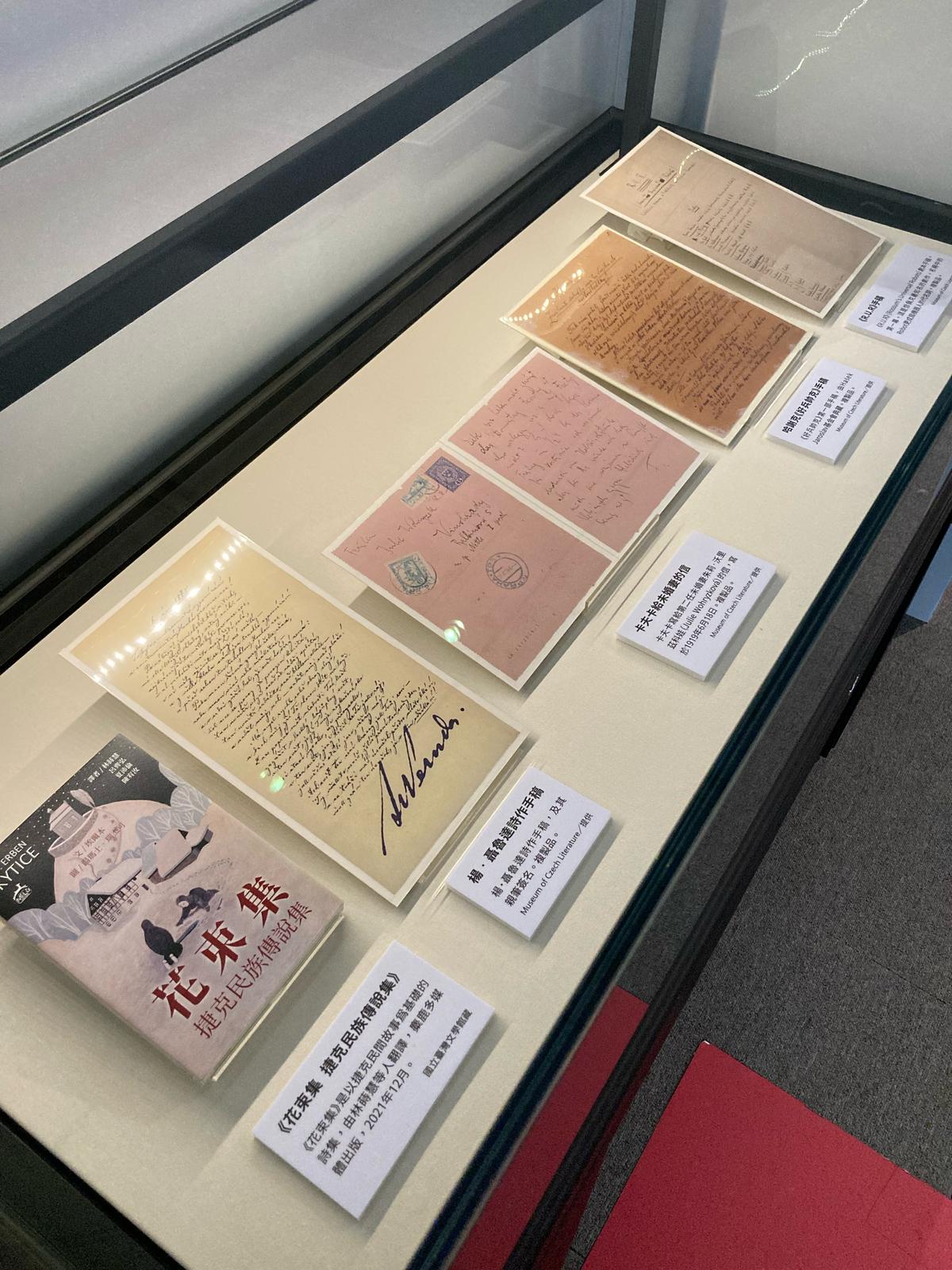

由捷克各家合作單位提供,二十世紀初的捷克作家們留下的作品、書信與手稿複製品。透過書寫字跡,感受作家寫作時的力道與情感。

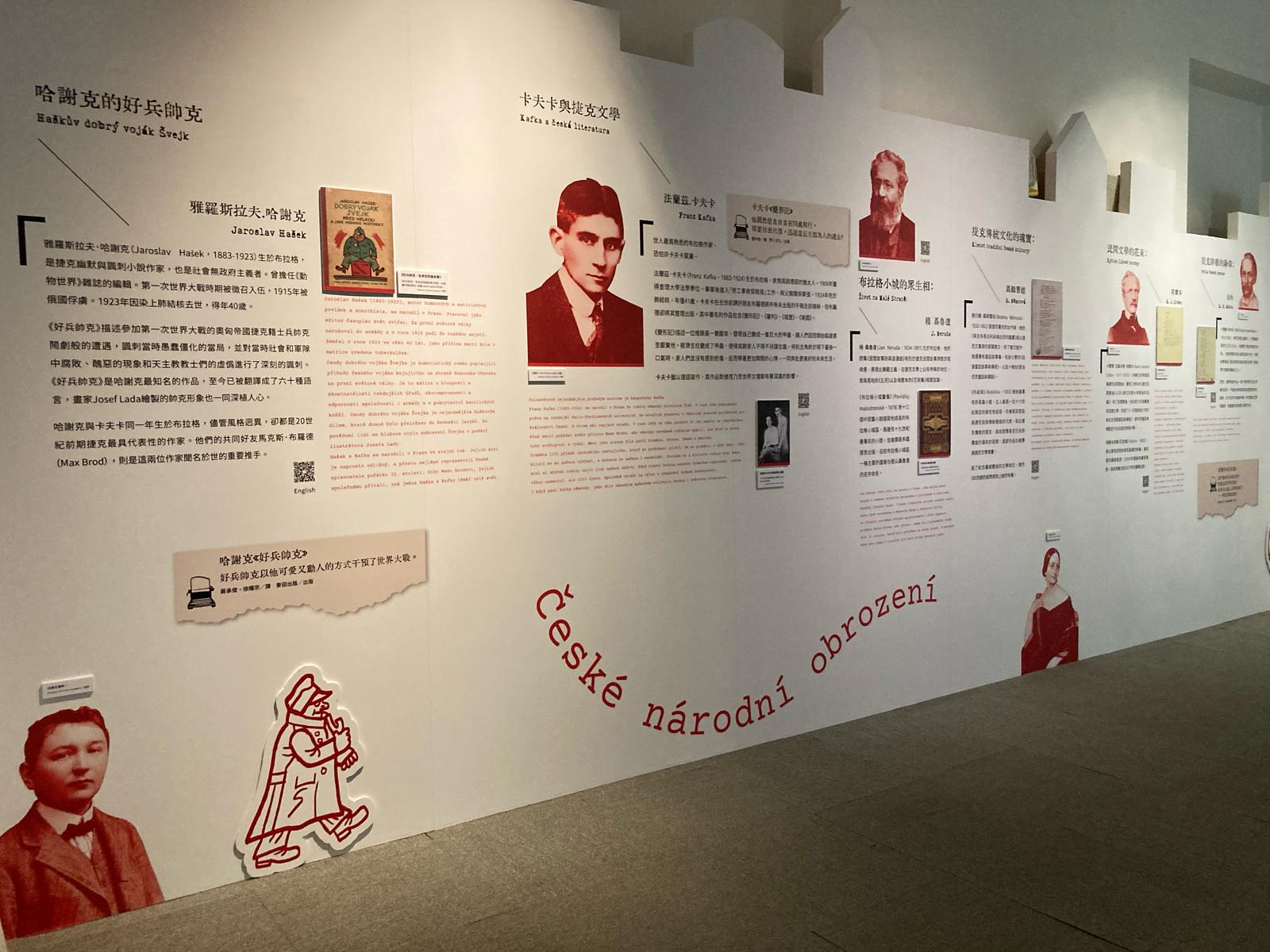

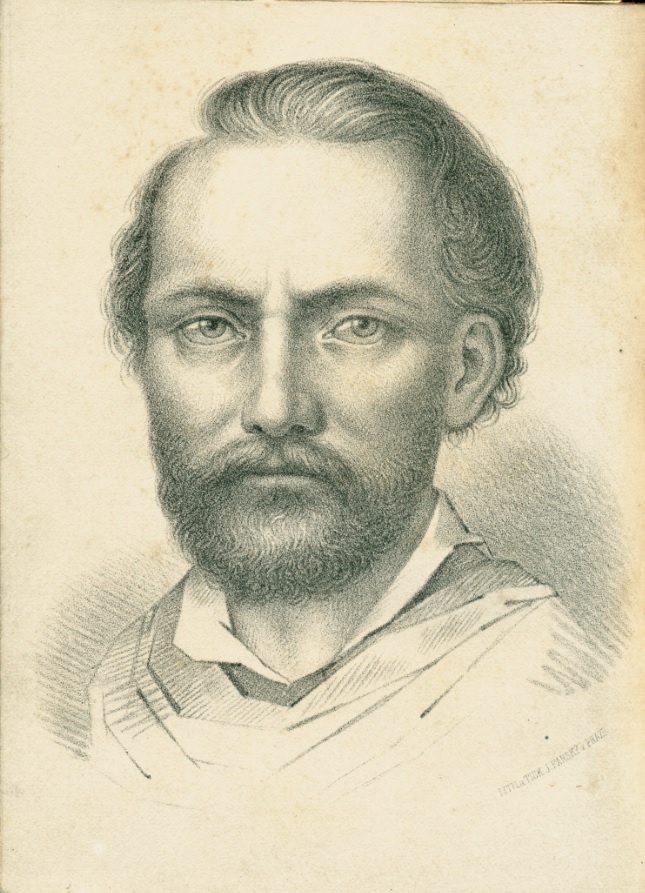

捷克詩歌的珍珠:馬哈

卡雷爾.希內克.馬哈(Karel Hynek Mácha,1810-1836),捷克浪漫主義詩人,抒情敘事長詩《五月》(Máj),被譽為「捷克詩歌的珍珠」,為該時期浪漫主義流派的代表,他更被尊稱為「捷克詩歌的施洗者和培育了整個現代詩歌的精神之父」。

然而,當時他的作品一直不被同時代的文學家所認可,不過他坦率表達自我意見的創作風格,在1850年代卻被年輕一代的捷克文學家重視,其重要性和影響力直至今日。

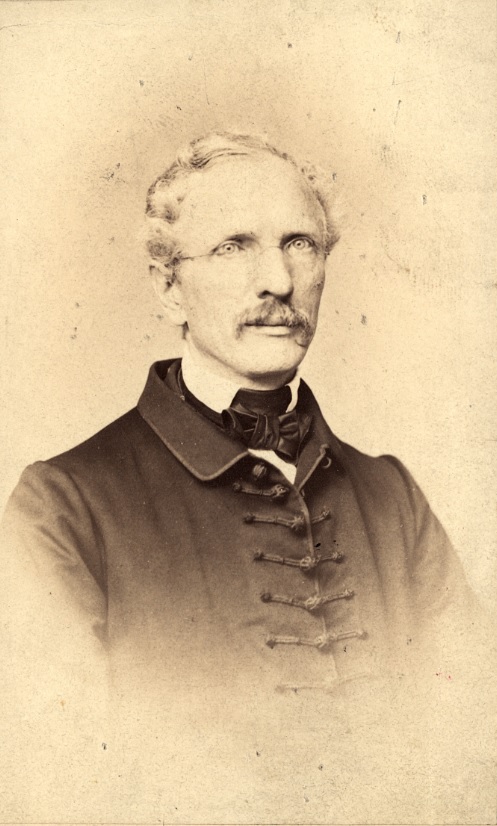

民間文學的花束:埃爾本

卡雷爾.亞羅米爾.埃爾本(Karel Jaromír Erben,1811-1870),用畢生的時間採集捷克民間歌曲,著有三卷本的《捷克民間歌曲》以及《捷克民間大眾歌曲和民謠》。除了民間歌曲,他也致力於收集捷克民間文學,完成了《一百個原始方言的斯拉夫民間童話與傳說》,當中的童話與傳說至今仍在捷克家喻戶曉。

埃爾本詩集《花束集》(Kytice,1853),是以捷克民間故事為基礎的詩集,廣受捷克讀者喜愛,2000年還被改編為電影,這本詩集也在2021年於臺灣出版。

《花束集》是以捷克民間故事為基礎的詩集,由林蒔慧等人翻譯,麋鹿多媒體出版,2021年12月。國立臺灣文學館藏。

捷克傳統文化的瑰寶:聶姆曹娃

鮑日娜.聶姆曹娃(Božena Němcová,1820-1862)是捷克著名的女作家,她的《來自多馬日利采城近郊的圖畫》為以捷克文書寫的首篇散文。除了散文創作,她還著有童話故事集,包括七卷的《民族童話故事與傳奇》,以及十卷的《斯洛伐克童話與傳說》。

《外祖母》(Babička,1855)是她最著名的長篇小說,主人翁為一位十六世紀典型的捷克老祖母,作者將其塑造為捷克民族傳統價值的代表,指出捷克傳統的語言、風俗習慣甚至於民族價值仍保存於民間,這部作品也被譽為捷克文學瑰寶。

為了紀念聶姆曹娃的文學地位,捷克500克朗的紙幣便放上她的肖像。

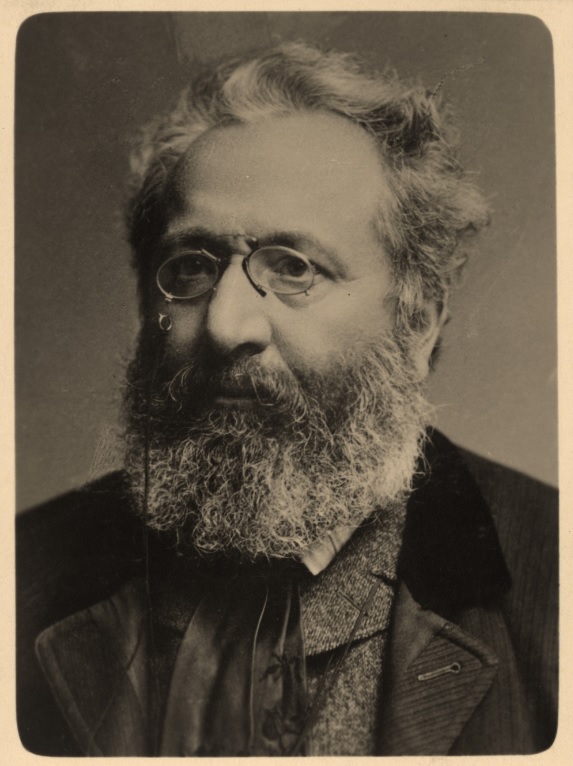

布拉格小城的眾生相:楊‧聶魯達

楊.聶魯達(Jan Neruda,1834-1891)生於布拉格,他的詩集《民間故事詩與浪漫曲》有別於捷克民間故事詩歌的宿命感,表現出樂觀主義,在捷克文學上佔有特殊的地位,常與馬哈的《五月》以及埃爾本的《花束集》相提並論。

《布拉格小城畫像》(Povídky malostranské,1878)用十三個中短篇小說描寫他成長的布拉格小城區,為捷克十九世紀最著名的小說,並被譯為多國語言出版,目前布拉格小城區一條主要的道路也是以聶魯達的名字命名。

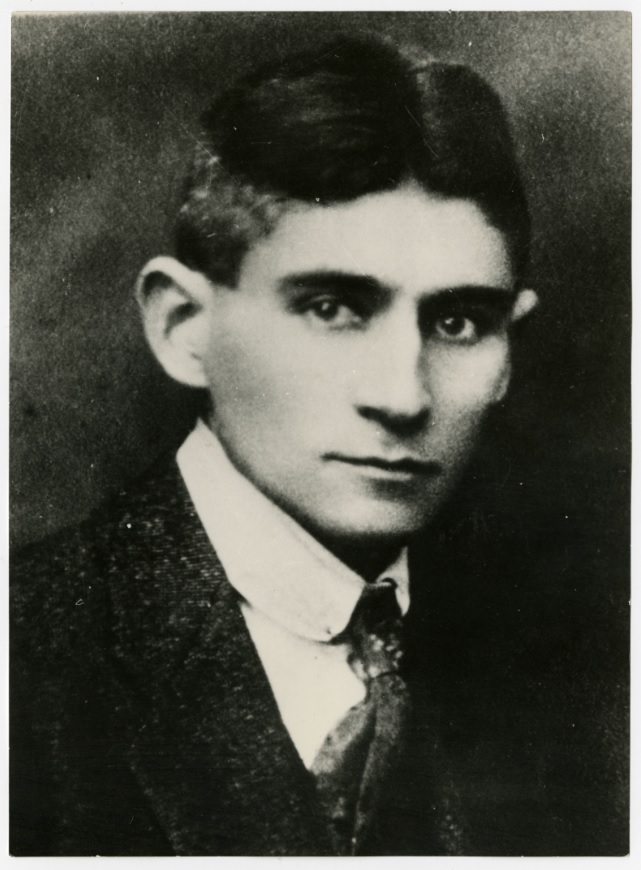

卡夫卡與捷克文學

世人最為熟悉的布拉格作家,恐怕非卡夫卡莫屬。

法蘭茲.卡夫卡(Franz Kafka,1883-1924)生於布拉格,家族為說德語的猶太人。1906年獲得查理大學法學學位。畢業後進入「勞工事故保險局」工作,與父親關係緊張。1924年死於肺結核,年僅41歲。卡夫卡在去世前請好朋友布羅德將所有未出版的手稿全部燒掉,但布羅德卻將其整理出版,其中著名的作品包含《變形記》、《審判》、《城堡》、《美國》。

《變形記》描述一位推銷員一覺醒來,發現自己變成一隻巨大的甲蟲,親人們因而開始躲避甚至厭棄他。經濟支柱變成了甲蟲,使得其餘家人不得不另謀生路,待到主角終於嚥下最後一口氣時,家人們並沒有感到悲傷,反而帶著更加開闊的心情,一同奔赴更美好的未來生活。

卡夫卡雖以德語寫作,其作品對捷克乃至世界文壇都有著深遠的影響。

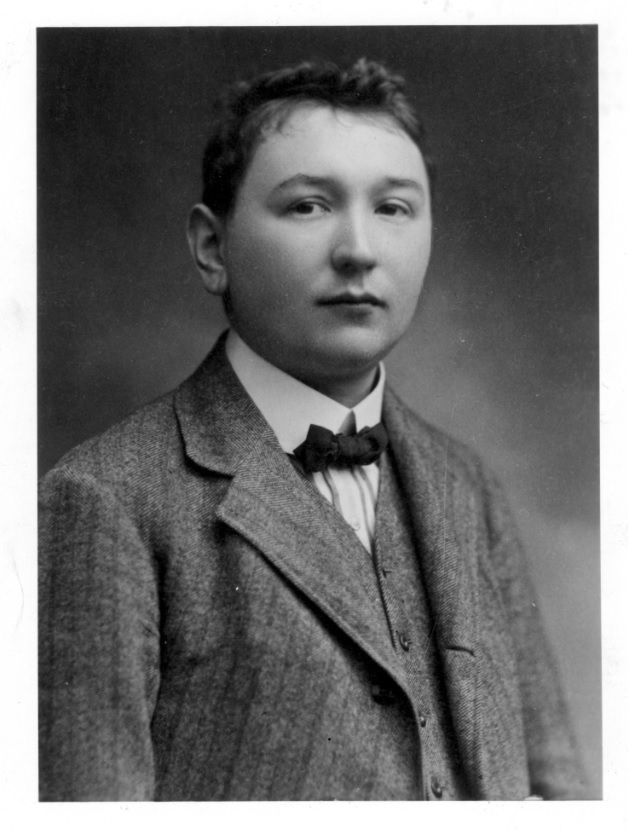

哈謝克的好兵帥克

雅羅斯拉夫.哈謝克(Jaroslav Hašek,1883-1923)生於布拉格,是捷克幽默與諷刺小說作家,也是社會無政府主義者。曾擔任《動物世界》雜誌的編輯。第一次世界大戰時期被徵召入伍,1915年被俄國俘虜。1923年因染上肺結核去世,得年40歲。

《好兵帥克》描述參加第一次世界大戰的奧匈帝國捷克籍士兵帥克鬧劇般的遭遇,諷刺當時愚蠢僵化的當局,並對當時社會和軍隊中腐敗、醜惡的現象和天主教教士們的虛偽進行了深刻的諷刺。《好兵帥克》是哈謝克最知名的作品,至今已被翻譯成了六十種語言,畫家Josef Lada繪製的帥克形象也一同深植人心。

哈謝克與卡夫卡同一年生於布拉格,儘管風格迥異,卻都是20世紀前期捷克最具代表性的作家。他們的共同好友馬克斯.布羅德(Max Brod),則是這兩位作家聞名於世的重要推手。

《好兵帥克》手稿,複製品。

創造「機器人」的恰佩克

你知道「機器人/robot」這個概念,最初是從哪裡來的嗎?

卡雷爾.恰佩克(Karel Čapek,1890-1938)是捷克著名的劇作家和科幻文學家。曾就讀於查理大學文學院,1917年,他開始為幾家報紙和雜誌撰稿。1920年,第一部科幻劇《R.U.R.》(《羅素姆的萬能機器人》)獲得成功,並在英國和美國演出,劇作中第一次使用「機器人」(Robot)這個詞,即為機器人的英文單字robot的來源。恰佩克曾七次獲得諾貝爾文學獎提名,但未曾獲獎。他的生平作品還包含《原子幻想:Krakatit》、《山椒魚戰爭》、《白色的病》、《恰佩克的秘密花園》。其兄Josef Čapek亦是作家與畫家,為恰佩克的作品繪製許多著名插畫,兩人共同創作了多部作品。

《R.U.R.》描述一個用有機合成物製造人造人的工廠,產出的人被稱為「機器人」,外表和人類無異,看似快樂地服務人類,但一個對人類懷有敵意的機器人帶頭反抗人類,最終導致人類滅亡。

《R.U.R.》手稿,複製品。

《我的祖國 Má vlast 》

19世紀末,捷克民族運動正興,史麥塔納(Smetana)等人所代表的民族音樂派,將對捷克土地與民族的情感,化作悠揚的樂曲,交響樂《我的祖國》為最具代表性的曲子,其中第二章〈伏爾塔瓦河〉就是其中最為人熟知的樂章。您現在聽到的版本是1990年「絲絨革命」之後恢復舉行的布拉格之春音樂會開場演出。

指揮:庫貝利克 Rafael Kubelik

演奏:捷克愛樂 Czech Philharmonic

作曲:史麥塔納 Bedřich Smetana

錄音:1990年布拉格之春音樂會 Prague Spring Festival 1990

發行:上揚唱片/Supraphon

【捷克民族復興運動】

肇因於哈布斯堡推行日耳曼化運動,進而激起捷克人民的民族意識覺醒。捷克民族復興運動起於18世紀末與19世紀初。目標是希望提昇捷克語的地位,形塑捷克自己的文化,尋求屬於捷克人的政治認同,擺脫德語,解放並復興捷克的民族與文化。

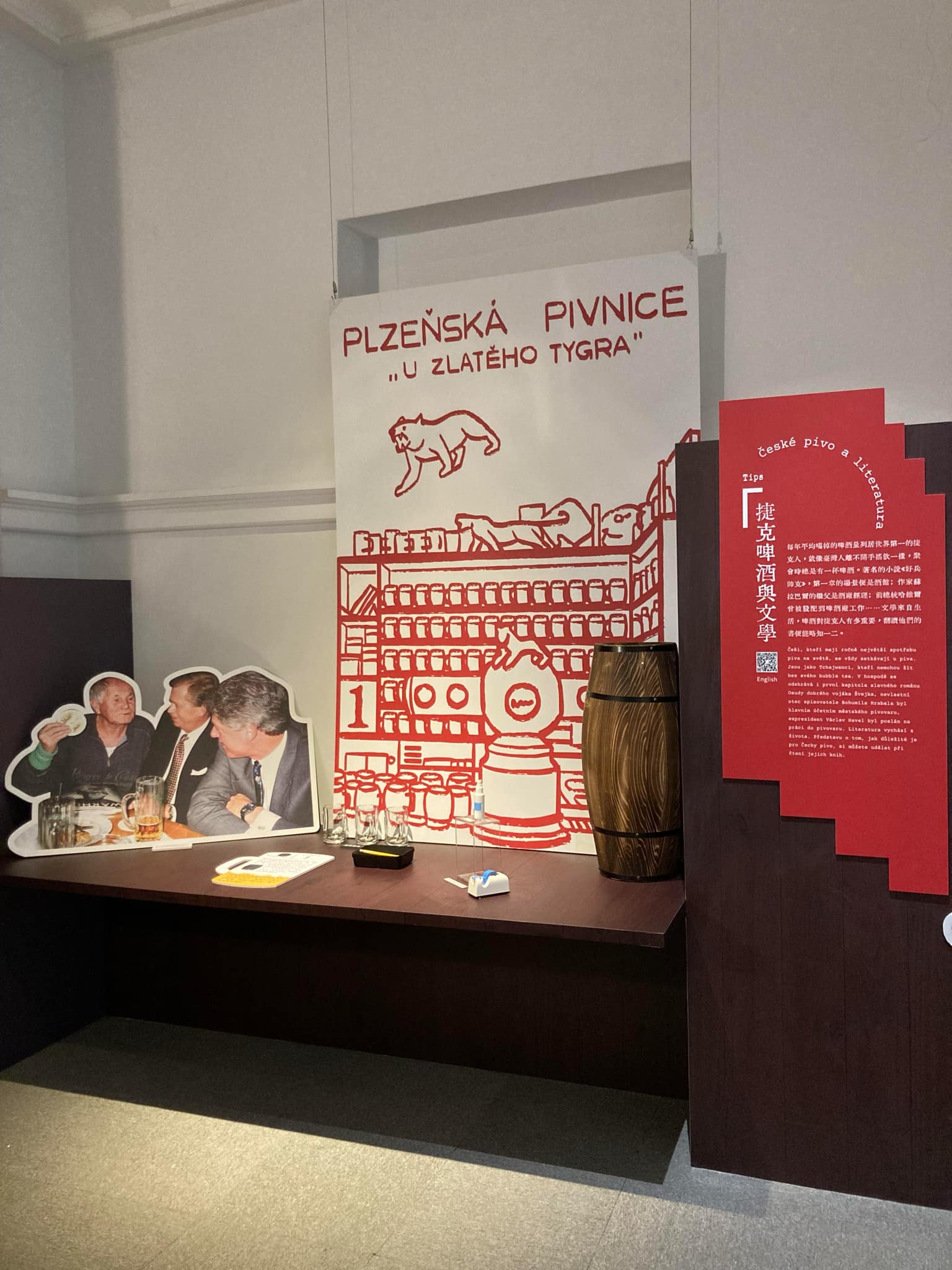

【捷克啤酒與文學】

每年平均喝掉的啤酒量列居世界第一的捷克人,就像臺灣人離不開手搖飲一樣,聚會時總是有一杯啤酒。著名的小說《好兵帥克》,第一章的場景便是酒館;作家赫拉巴爾的繼父是酒廠經理;前總統哈維爾曾被發配到啤酒廠工作……文學來自生活,啤酒對捷克人有多重要,翻讀他們的書便能略知一二。